ただいま福島県立美術館では

「国立西洋美術館所蔵 ミューズ:まなざしの先の女性たち」展を開催しています。

東京・上野の国立西洋美術館は、フランスの建築家ル・コルビュジエが

建物の一部を設計し、昨年世界遺産に登録されたことで話題になりましたね。

この展覧会は、女性たちのを描いた作品をテーマごとに展示したものです。

その中から今日は一点ご紹介したいと思います。

カミーユ・ピサロ《立ち話》1881年頃 国立西洋美術館所蔵

カミ―ユ・ピサロは印象派を代表するフランスの画家です。

当館には《エラニーの菜園》が所蔵されているので、

ご存知の方も多いかと思います。

《立ち話》は、家事の合間におしゃべりをする二人の女性が描かれています。

彼女たちは何を話しているのでしょうか。

左の女性はどこか疲れているようで「旦那が休みの日には、

昼ごはんもつくらなくちゃいけないから、やんなっちゃうわ」と

愚痴をこぼしているのかもしれません。いろいろと想像が膨らみます。

この作品は点を重ねて描かれています。これは「点描」という技法です。

作品を近くで見ると、点の密度が異なることに気がつくと思います。

たとえば、左の女性の顔は細かな点で構成されています。

右の女性の下半身は粗い点で描かれ、足がどこにあるのかさえよくわかりません。

ピサロは点描の密度を変えることによって、

スナップショット写真のような効果を追求し、画面に臨場感を与えているのです。

是非実際の作品を前にして、その効果を体感してみてください。

教育普及

3月12日(日)、当館実習室にて「コラージュでつくるブックカバー」を開催しました。

講師は、キャッサバコラージュデザインの佐藤洋美さんです。

ハンドメイドの時計である「Time lag」の制作、HPやチラシなどのグラフィックデザインなど様々なお仕事をされています。

今回は、紙の表情を知りながら、包装紙や古い雑誌を使ってブックカバーをつくります。

まずは台紙となる紙が一人1枚ずつ配られます。

参加者のみなさんには事前にブックカバーをかけたい本を持参してもらっていました。

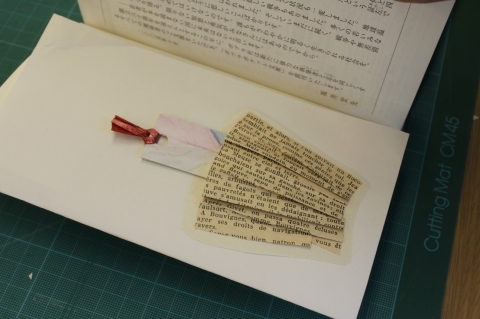

持ってきた本のサイズに合わせて、紙を折ります。折り目を外側にすると、しおりを収納できるポケットにもなります。

次に洋美さんが準備してくださった様々な種類の紙から、ブックカバーに使いたい紙を自由に選びます。

みなさん使いたい紙の質感や色の感じ、模様などの組み合わせを考えながら選んでいました。

紙を選び終えると、洋美さんからのアドバイスを受けながら、はさみで切り抜いたり、折ったり、くしゃくしゃにしてみたり、破ってみたり・・・と、質感を楽しみながら配置を考えました。

組み合わせができたら、のりで丁寧に台紙に貼っていきます。

完成後、みなさんの作品をひとつのテーブルにのせ、お互いの作品を楽しみました。

紙を折って立体的にしたり

紙を折って立体的にしたり

ブックカバーの内側にしおりを収納するポケットを作ってみたり・・・

ブックカバーの内側にしおりを収納するポケットを作ってみたり・・・

みなさん様々な工夫を凝らして制作に取り組んでいました。

今回のワークショップには、「色んな肌触りを楽しめるブックカバーで、読書の時間がより心地よいものになりますように。」という洋美さんの想いが込められています。

参加者のみなさんそれぞれにとって、読書をする度にあたたかい気持ちになるようなブックカバーが完成したのではないかと思います。

洋美さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

教育普及

3月11日(土)、当館講義室にて館長講座を開催しました。

今年度は、「みちのくの美-その源流を巡る旅」というテーマで、青森から福島に至る東北地方の近代美術を中心にご紹介しています。最終回は「福島編」です。

福島県では、美術の分野でどのような作家が活躍し、どのような作品が生み出されたのか、各作家とその作品について画像を映しながらお話しました。

今回は、広い福島県を6つの地域に分けて、それぞれの地域でどのような作家が活躍したのかお話しました。まずは中通り。県北地域は、東北にゆかりのある画家の高橋由一、福島市出身の吉井忠、桑折町と霊山にゆかりのある橋本章、そして二本松市出身の大山忠作を紹介しました。

県中地域は、郡山市と三春町ゆかりの鎌田正蔵、郡山出身の彫刻家、三木宗策、佐藤静司、ガラス工芸作家として知られる佐藤潤四郎。須賀川市は亜欧堂田善、須田珙中。棚倉町の勝田蕉琴。

県南地域は白河市出身の画家、関根正二を紹介しました。

続いて浜通り。相双地域からは、彫刻家の佐藤玄々(朝山)と画家の太田正弘。

いわき地域からは、画家の若松光一郎と田口安男。彫刻家の北郷悟を紹介しました。

最後は会津地域。三島町出身の画家である酒井三良。水彩画家として活躍した渡部菊二、春日部たすく。そして会津の冬シリーズで知られる版画家の斎藤清を取り上げました。

今回は、21名の福島出身・ゆかりの作家と、その作品44点を紹介しました。

今年度の館長講座は最終回となりました。

1年にわたりご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

次回は5月からとなります。

29年度のテーマは、

「~パリの異邦人~エコール・ド・パリの画家たち」

29年度は、隔月第2土曜日の開催となります。

第1回は5月13日(土)10:30~12:00です。

現在、受講申し込みを受け付けております。

こちらもどうぞよろしくお願いいたします。

ただいま「Gallery F」第II期が開催中です。

第II期は「秀島由己男展」「133年前の福島 高橋由一 三県道路完成記念帖を読む」「実践 福島県立美術館アートカード」の三本立てです。

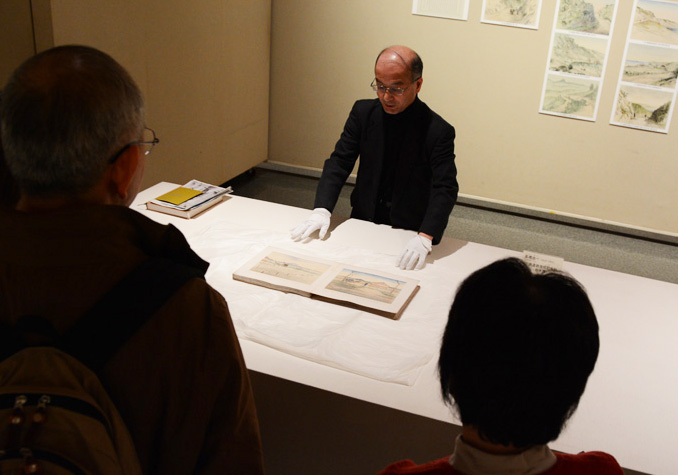

今日は、高橋由一の小企画展のギャラリートークが開かれました。

今から133年前の1884(明治17)年、日本洋画の開拓者と呼ばれる高橋由一(1828~1894)は、栃木、福島、山形三県の風景を写生し、

全128図の版画集をつくりました。

そこには現在の国道4号線、13号線、121号線などの昔の様子が、生き生きと表現されています。

ギャラリートークでは、三冊の版画集を展示ケースから取り出し、それぞれのページについて学芸員による解説がありました。

普段はガラス越しでしか見られない作品をまぢかで見ることができる機会となりました。

次回は、3月11(土)15時から。この日は14時から「秀島由己男展」のギャラリートークも開催されます。

「秀島由己男展」「133年前の福島 高橋由一 三県道路完成記念帖を読む」「実践 福島県立美術館アートカード」は

入館無料(※常設展は有料)です。

みなさま、ぜひこの機会に県立美術館に足をお運びください。

Gallery F 第一期「新収蔵 鎌田正蔵展」のスペシャルギャラリートークが2月4日(土)に開催されました。

講師は郡山市立美術館学芸員の杉原聡さんです。

杉原さんは1996年の「画業60年 鎌田正蔵展」と2000年の「グループ〈貌〉とその時代展」(ともに郡山市立美術館にて

開催)の企画者のおひとりで、鎌田正蔵をはじめとして、郡山の戦後の洋画の歴史にたいへん造詣が深い方です。

鎌田の作風の変化や制作の動機などを、当時の美術や社会の動向とからめてお話しいただきました。

当日はたくさんの方にご来館いただき、おおにぎわいの展示室となりました。

「The missing-link ミッシングリンク 関根正二の新発見と未発見」展と同時開催中の「新収蔵 鎌田正蔵展」は入館無料(※常設展は有料)です。

会期も残すところあと5日となりました(12日(日)閉幕)

みなさま、ぜひこの機会に県立美術館に足をお運びください。

関連イベントのお知らせ

「The missing-link ミッシングリンク 関根正二の新発見と未発見」

担当学芸員によるギャラリートーク

●2月11日(土) 14:00~

Gallery F 第一期「The missing-link ミッシングリンク 関根正二の新発見と未発見」展のギャラリートークが本日1月28日に開催されました。

関根正二は大正期に活動した白河出身の洋画家です。

画家として活動したのは5年ほどで、油彩画に限って言えば、これまで25点しか知られていませんでした。

今回のギャラリートークでは、新しく日の目を見た26点目の《茅葺屋根の農家のある風景》(仮題)を中心に、

謎に包まれた関根正二の生涯を、作品とともにたどっていきました。

今美術館で関根正二の作品を見ることができるのも、もとはと言えば個人の所蔵家の方々が大切に作品を守って下さったからこそ。

そうした方々の意志を引き継いで、私たち学芸員も大切なコレクションを守っていかなければならないと改めて感じました。

「The missing-link ミッシングリンク 関根正二の新発見と未発見」展と同時開催中の「新収蔵 鎌田正蔵展」は入館無料(※常設展は有料)です。

みなさま、ぜひこの機会に県立美術館に足をお運びください。

関連イベントのお知らせ

「新収蔵 鎌田正蔵展」

スペシャルギャラリートーク

●2月4日(土) 14:00~

講師 杉原聡氏(郡山市立美術館学芸員)

「The missing-link ミッシングリンク 関根正二の新発見と未発見」

担当学芸員によるギャラリートーク

●2月11日(土) 14:00~

教育普及

1月21日(土)、当館講義室にて館長講座を開催しました。

今年度は、「みちのくの美-その源流を巡る旅」ということで、青森から福島に至る東北地方の近代美術を中心にご紹介しています。

第5回は「宮城編」です。

宮城県では、美術の分野でどのような作家が活躍し、どのような作品が生み出されたのか、各作家とその作品について画像を映し出しながらお話しました。

今回は、画家の太田聴雨、荘司福、高橋由一、佐々木正芳。

そして彫刻家の高橋英吉、佐藤忠良、昆野恒・・・計7名の作家を取り上げました。

最後に、仙台市で24年かけて取り組まれた“彫刻のある街づくり”についても紹介しました。

次回は今年度最終回の「福島編」です。

開催日が変更になりました。

3月18日(土)→3月11日(土)

時間は10:30~12:00まで、場所は講義室で変更ありません。

すでに予定を立てられていた皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、

何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

教育普及

1月12日(木)より、当館エントランスホールにて「美術館への年賀状展」を開催しています。

1984年の開館以来、休館をはさみ30回目の開催となりました。

県内の子ども達から届いた手作り年賀状を全て展示しています。

2017年の干支である「酉」をモチーフにしたもの、富士山(初日の出)やお正月ならではのコマや鏡餅などを描いたものや、新年の抱負を書いたものなど、多彩な年賀状をいただきました。

送ってくださったみなさま、ありがとうございました!

1月31日(火)まで展示しています。ぜひご覧ください!