福島県立美術館ブログ

「エアドームで信夫山を作ろう」ワークショップを開催しました。

2024年6月2日(日)、講師に塩川岳さん(アートコミュニケーター)をお招きして、創作プログラム「エアドームで信夫山を作ろう」を開催しました。5才~小学生7組の親子14名が参加して巨大エアドームづくりに挑戦しました。

はじめに塩川さんとごあいさつ。

子どもたちの多くは、これからエアドームを作って膨らませることをわかっていて楽しみに来ていました。

まずはカラーのポリ袋(45L)を60枚ほどを縦に切り開きます。

切る時のコツは袋を片方を持ってもらい、ハサミをちょきちょきとは動かさずにスーッと奥に向かって切り裂いていきます。

コツをつかむとどんどん切っていきます。

袋を切ったら、切り開いた袋を2枚ずつ、長辺をテープで貼っていきます。

袋はふわふわと静電気で動いてしまうので、テープを貼るのはちょっと難しく、一人に押さえてもらいながらもう一人がテープを貼っていきました。

すべて貼り付けたら、今度は縦に5枚分つなぎます。これを2班に分かれて3セットずつ、合計6セット作りました。

縦に5枚貼ったものを、今度は横をすべて貼り付けていき、一枚の大きなビニールにしていきます。

すべてくっつけたら巨大なビニールができました。

できた巨大ビニールの大きさを測り、ほぼ同じ大きさになるようにホワイトシートロールで今度は床面を作ります。

一旦、巨大ビニールを動かして、ホワイトシートロールを同じ大きさになるように広げて切り、こちらもテープでくっつけていきます。

巨大ビニールと同じ大きさのホワイトシートロールができたら、巨大ビニールを上に重ねます。

2枚重ねたビニールの上で、ひもを用いて中心からコンパスのように大きな円を描きます。

描いた円の線に沿ってビニールを2枚重ねたまま切っていきます。(ここは大人がやりました)

切り終わったら2枚重ねたビニールをテープで貼り合わせていきます。

ここは大事なところなので丁寧に貼っていきます。

貼り終わったらエアドームが半分できました。

ここでお昼休憩を取り、午後に再開です。

午後は、先ほど作ったエアドームと、さらに同じものがもう一つ出てきました。

実は前日に塩川さんと一緒に作って用意していたものです。

2つ分のエアドームに自由に絵を描いてきます。

とても大きいエアドームに、体より大きい絵を親子でどんどん描いていきます。

信夫山にあるものを描く子、福島市のももりんや桑折町のご当地キャラを描く子など、郷土愛も込められています。

当日飛び入り参加で描いた子もいました。

絵を描き終わったらいよいよ完成です。

エアドームをふくらませます。

この日はすぐに膨らむように、ダクトと大きな送風機を使いました。(特設展示中はサーキュレーターを使いました)

どんどん膨らんでいくエアドームと、そこに描かれている絵を見るので子どたちは大喜びです。

エアドームが膨らんだら塩川さんが入口を空けて中に入り、

二つのエアドームにトンネルの穴をあけてテープで貼ってつないでいきます。

トンネルが繋がったら完成です。

いよいよ中に入ります。

中ではミラーボールが天井を照らしています。

子どもたちは絵を見たり寝転がったり思い思いに楽しみました。

自分たちで一から作るエアドームはとても大変でしたが、みんなで作ったものに入ってみんなで遊べるのはとても楽しい経験になりました。

エアドームはワークショップ終了後も美術館のエントランスに2週間ほど設置して来館者にも自由に入ってもらえるようにしました。

また夏休みにも設置予定です。

ぜひ子どもたちが作ったエアドームに入って遊んでみてください。

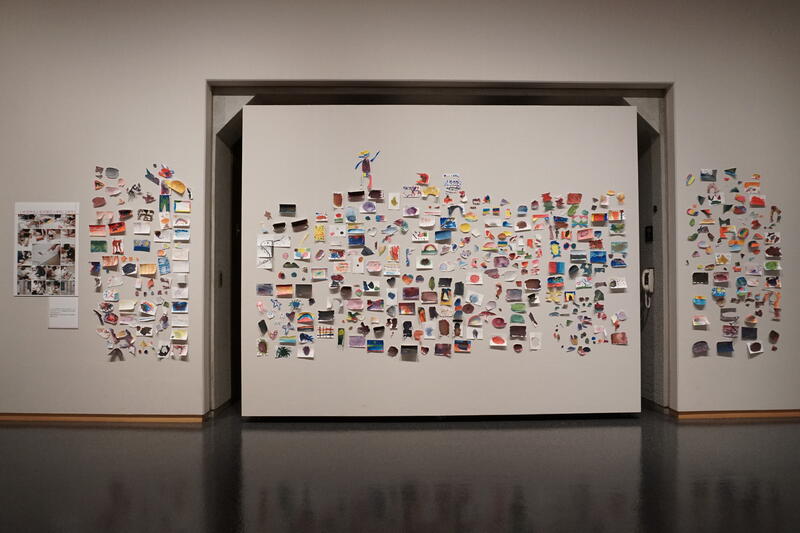

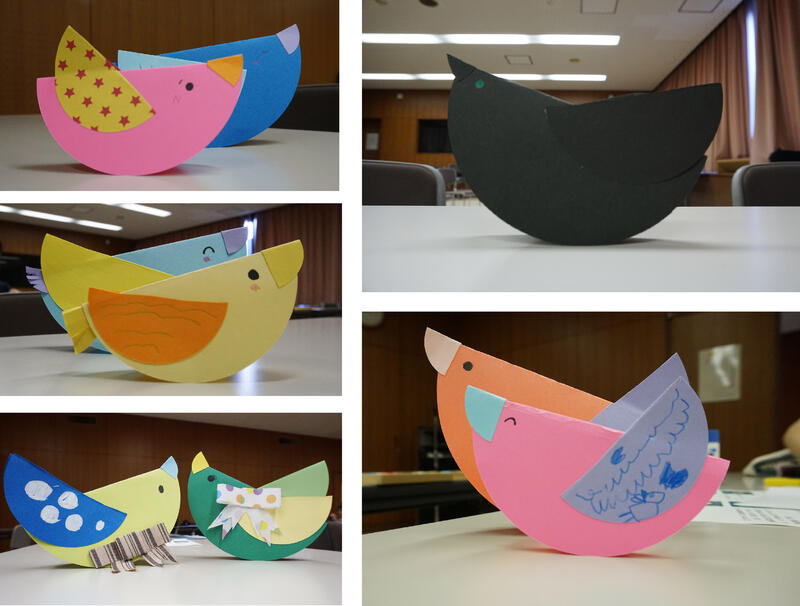

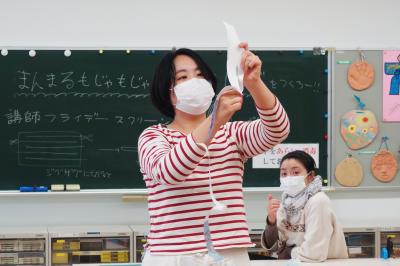

学校連携共同ワークショップ参加校作品展を開催しました

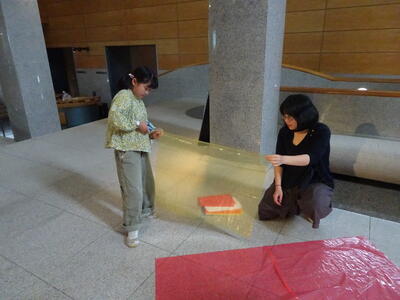

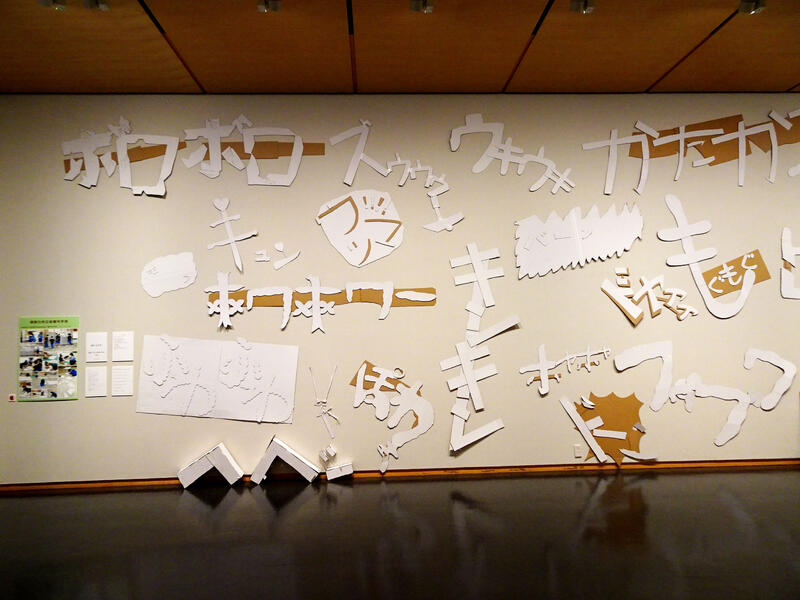

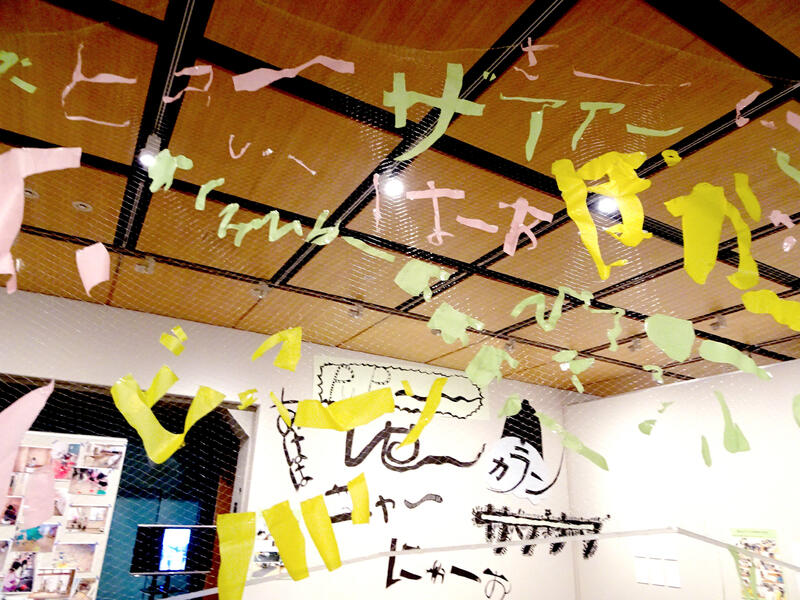

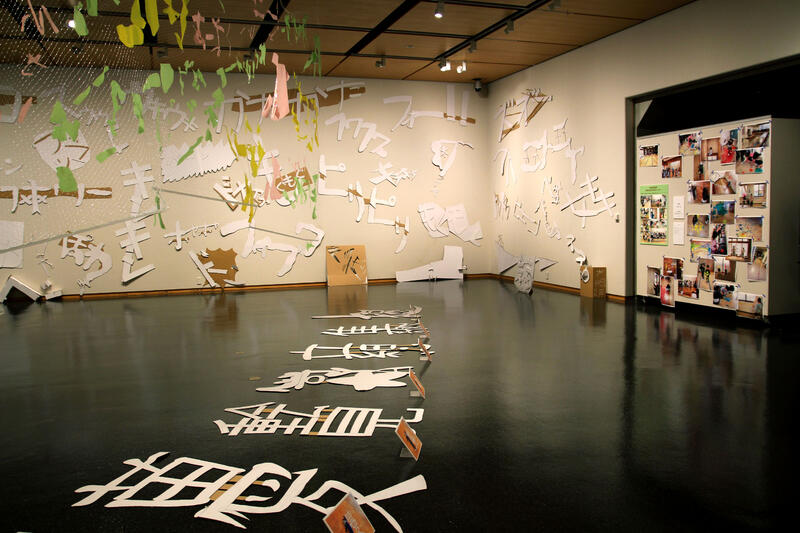

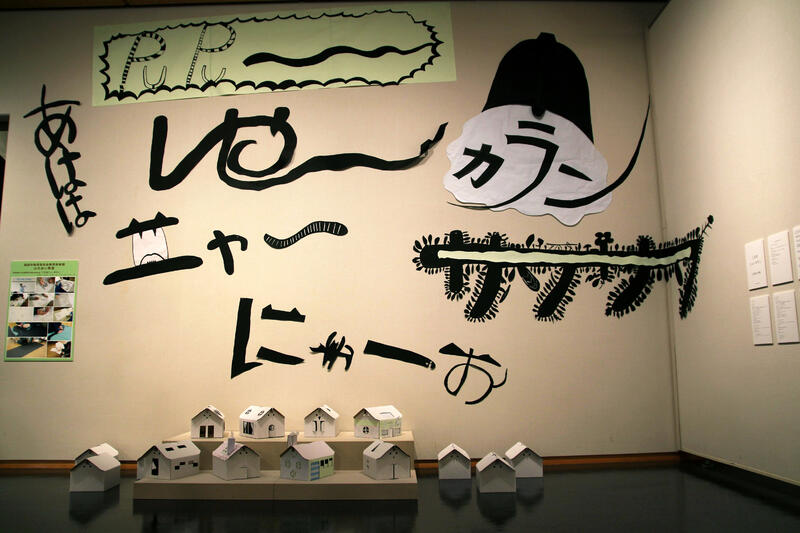

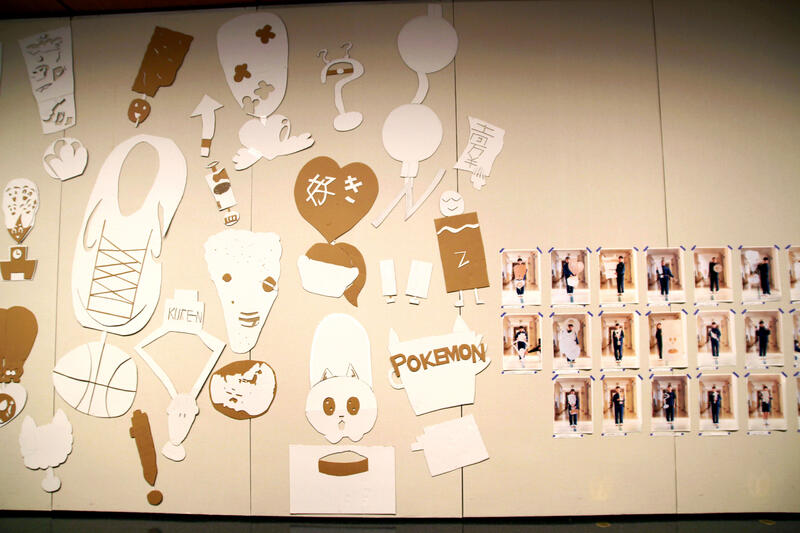

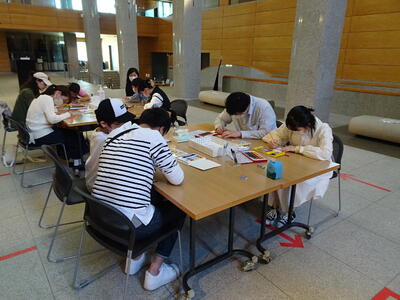

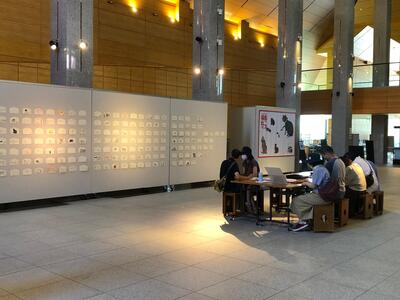

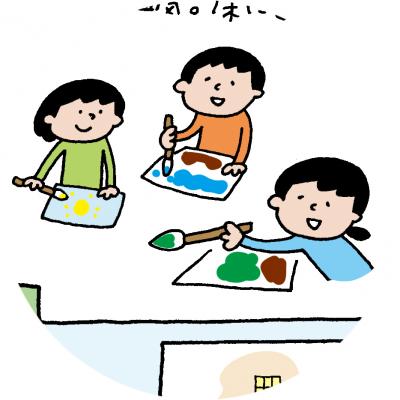

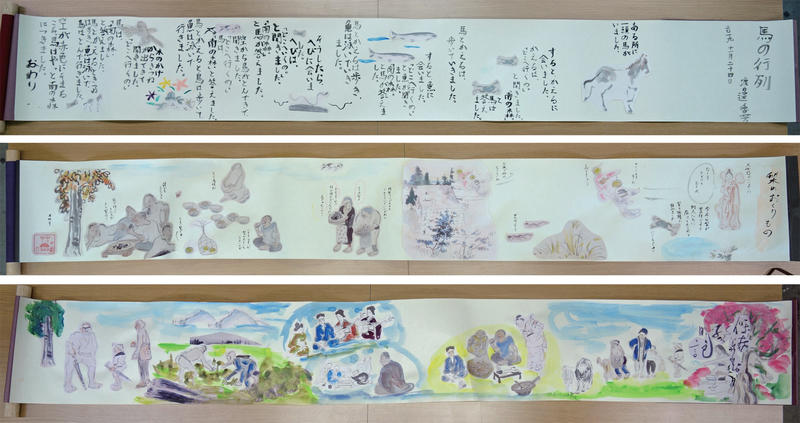

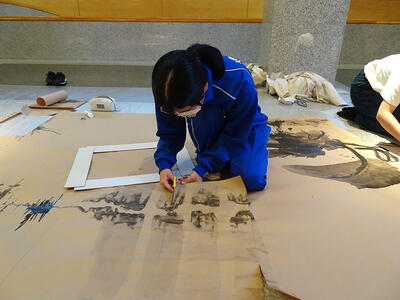

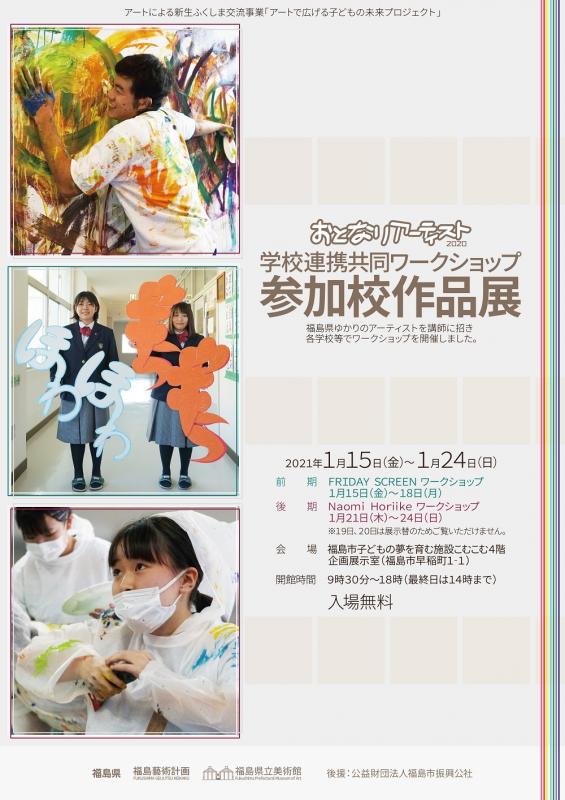

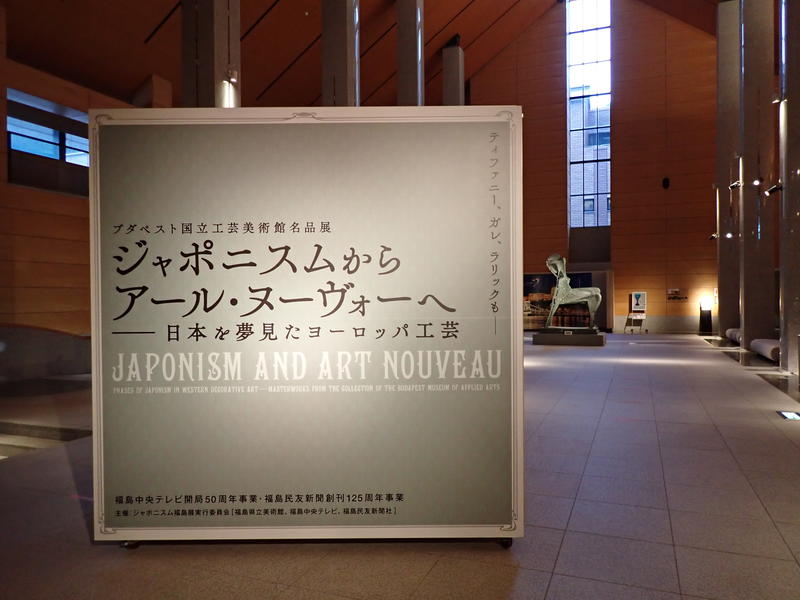

2023年度の学校連携共同ワークショップの参加校作品展「おとなりアーティスト」を2月10日(土)~25日(日)企画展示室Bにて開催しました。

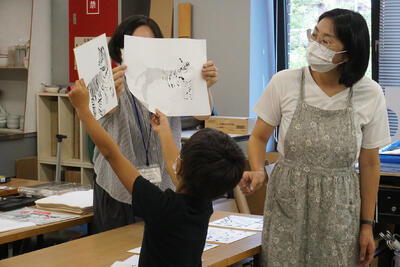

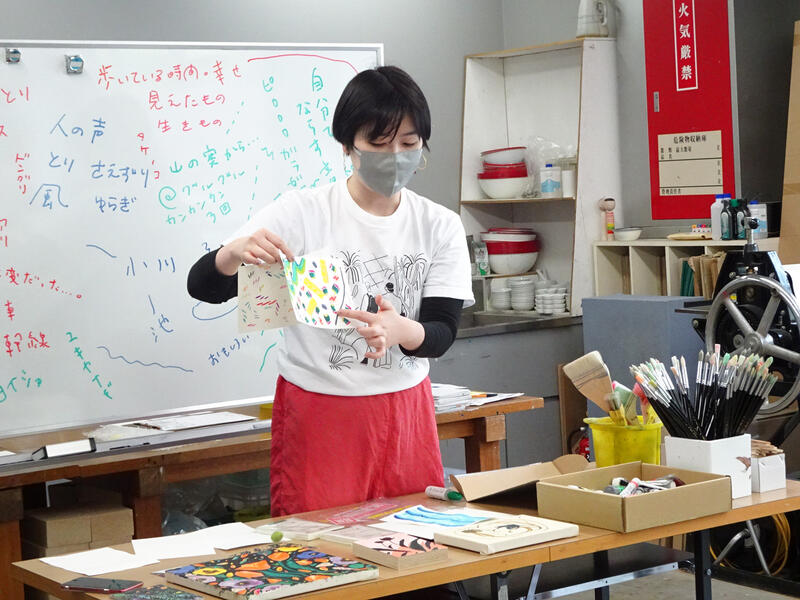

「おとなりアーティスト」は県内の学校に福島県ゆかりのアーティストが出向き、子どもたちと一緒に造形活動を行うアートプログラムです。今年度はFRIDAY SCREEN、よしもとみかを講師に招き、10ヵ所の学校等で実施し、のべ248名の子どもたちが参加しました。

参加校作品展は、ワークショップに参加したすべての子どもたちの作品を展示するものです。

アートユニットFRIDAY SCREENさんのワークショップには、須賀川市立岩瀬中学校、郡山ザベリオ学園小学校、福島市のふれあい教室、郡山市立日和田中学校、郡山市立御舘中学校、会津美里町本郷生涯学習センターが参加しました。

FRIDAY SCREENのワークショップでは「文字」をテーマに、子どもたち一人ひとりがデザイナーとなって取り組みました。

アトリエみず文庫のよしもとみかさんのワークショップには、福島県立いわき支援学校くぼた校、小野町立小野小学校、福島県立富岡支援学校、福島県立伊達高等学校が参加しました。

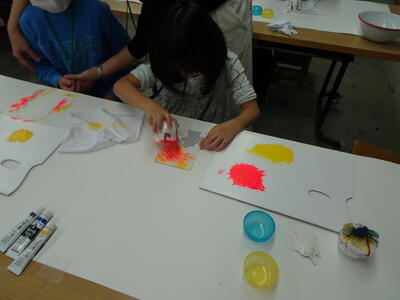

よしもとさんのワークショップは子どもたちの「いま」を色と形であらわすワークショップです。

申込校の生徒の年齢や人数などに合わせてたわーショップ内容で、紙やパネルやプチプチの緩衝材等の素材に、絵の具やパステル、ペンなど様々な画材で表現しました。

ご参加いただいた学校、ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

また来年度のご参加もお待ちしております。

創作プログラム「叩き鑿を五感で味わおう」を開催しました

2月17日(土)に、彫刻家の佐藤忠博さんを講師に招き、叩き鑿のワークショップを行いました。

会場であるエントランスホールには大きな丸太が並んでおり、丸太の前に集合してスタートです。

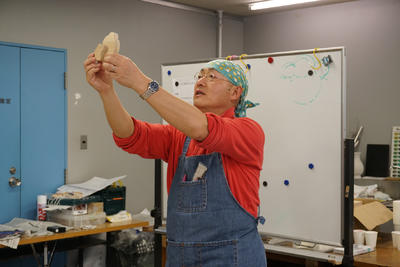

佐藤さんに叩き鑿のデモンストレーションをしてもらいます。

やり方がわかったところで、スタートです。

様々な形状の鑿から、鑿と木槌を選び、1本の丸太に1~2人ずつつき、鑿を叩いて鑿跡を入れていきます。

丸太は、杉、ケヤキ、楠などいくつかの種類がありますので、叩き鑿に慣れる練習をかねて一定の時間がたったら隣の丸太に移動していきます。

叩き心地や感触も木材によって異なります。木目の流れやきの硬さ・柔らかさ、叩いて感じるにおいなどを味わっていきます。

適宜鑿も交換し、鑿の種類ごとの特徴も感じていきます。

鑿を使ってひたすら木を叩いていく行為は 普段使わない筋肉も使うので、疲れも感じます。

一方で、木を感じながら無心で手を動かしていく行為に夢中になっていく感覚もあります。

お昼休憩をはさみ、午後も叩いていきます。

目標は、丸太の表面に一通り鑿跡が入るまでです。

美術館のエントランスホールに木の香りが立ち込め、鑿音が響き渡ります。

小学校1年生の参加者も、一日の作業に疲れてしまうかと心配しましたが、休憩したり、庭を走って元気をチャージして、さいごまでパワフルに取り組みました。仲良くなって協力し合いながら彫り進める姿も見られました。

丸太に彫り足りたいところがないかを確認し、完成となりました。

さいごに、振り返りで今日の感想を一言ずつ述べていきます。

日常では味わえない、貴重な一日となりました。

佐藤さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

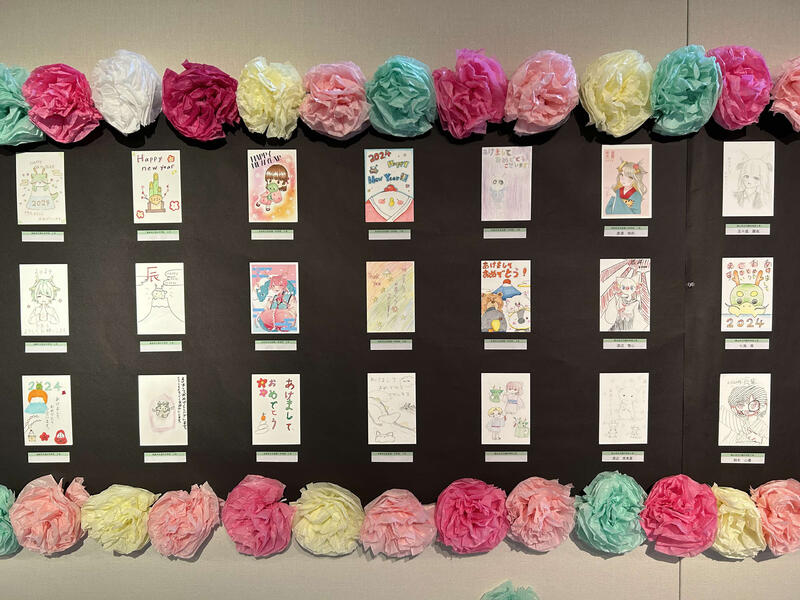

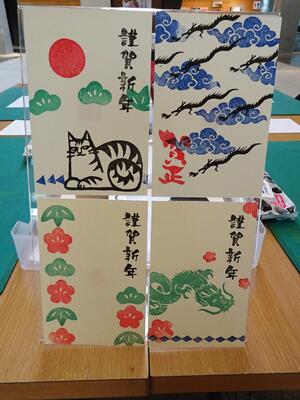

「美術館への年賀状展2024」を開催しました

1月12日~31日までの期間、毎年恒例となる「美術館への年賀状展2024」を開催いたしました。

今年は県内外の小・中・高等学校・特別支援学校から188通の応募をいただきました。

今年は辰年ということで、龍の絵が多くありました。

色鉛筆やマーカーなどで描かれている絵の他に切り絵や版画、CGなど、気合の入った力作が多く寄せられました。

たくさんの子どもたちの作品は厳冬期の美術館を明るく華やかにしてくれます。

美術館に子どもたちの作品を一挙に展示する年に1回の機会です。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。

創作プログラム「消しゴムはんこで年賀状をつくろう」を開催しました

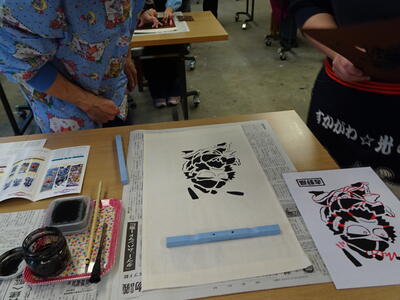

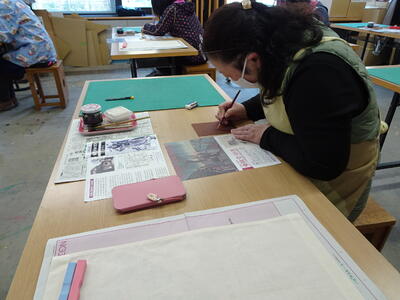

11月25日に美術館実習室にて消しゴムはんこによる年賀状作りのワークショップを行いました。

小学生から高校生まで8名が参加しました。

考えてきた図案を鉛筆でトレーシングペーパーに写し、反転して消しゴムに転写します。

2024年は辰年ということで、龍をモチーフとしたものも多く、その他にも鯛やだるまなどの縁起物、梅やお雑煮や羽子板などのお正月のもの、オリジナルのキャラクターなどさまざまなデザインを考えてきてくれました。

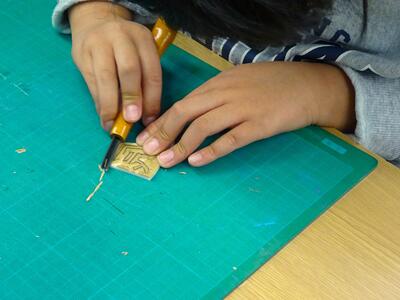

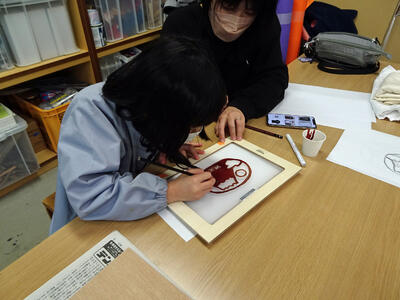

転写ができたらあとはひたすら彫る作業です。

初めて彫刻刀に触る人もいて、苦戦する様子もありましたが、地道に練習して彫れるようになっていきました。

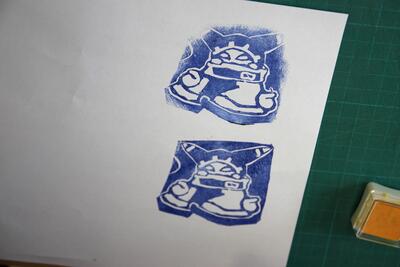

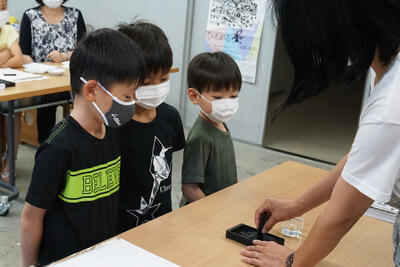

ある程度彫りができたら、試し刷りです。

刷ってみて、出来ばえや彫り残しやなどを確認します。

さらに彫って修正し、試し刷理をすることを繰り返します。

ハンコを彫り終えたら色や配置などの年賀状のデザインを決めて、はがきに刷っていきます。

多色で重ねたり、一部色を変えて刷ったりと工夫が光ります。

さいごに文字を書き入れて完成です。

近年は年賀状を送ることも減ってきましたが、1年に1度、オリジナルの年賀状を作って誰かに送る、そんな文化を楽しんでもらえる機会になればと思います。

作ったスタンプは今年の年賀状のみならず来年以降も使えます。使えるものを手作りすることも楽しいですよね。

ご参加いただきありがとうございました。

ワークショップ後の年末の時期には、美術館のエントランスホールにスタンプコーナーも設置しました。

多くの方にご利用いただきありがとうござました。

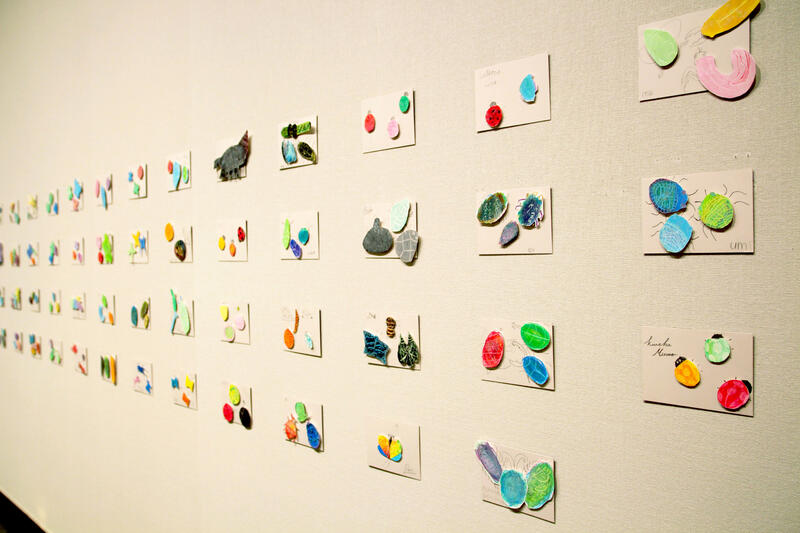

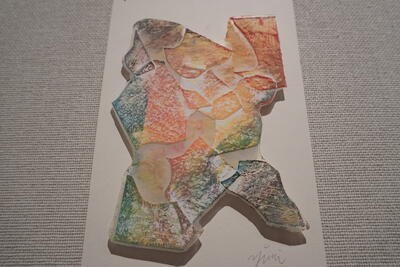

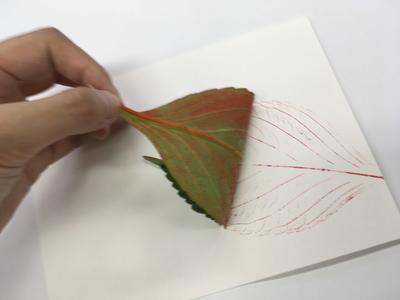

創作プログラム「までいな花-飯舘村の美しい自然を表現しよう」開催しました

9月24日(土)、当館エントランスホールにて、「までいな花-飯舘村の美しい自然を表現しよう」を開催しました。

講師は美術作家で東京工科大学教授の酒百宏一先生です。

色鉛筆で飯舘村の葉っぱを写しとり、現在も変わらない美しい村の自然を表現するアートプロジェクトです。

酒百先生は、2021年よりこの活動を始め、県内各地でワークショップをされています。

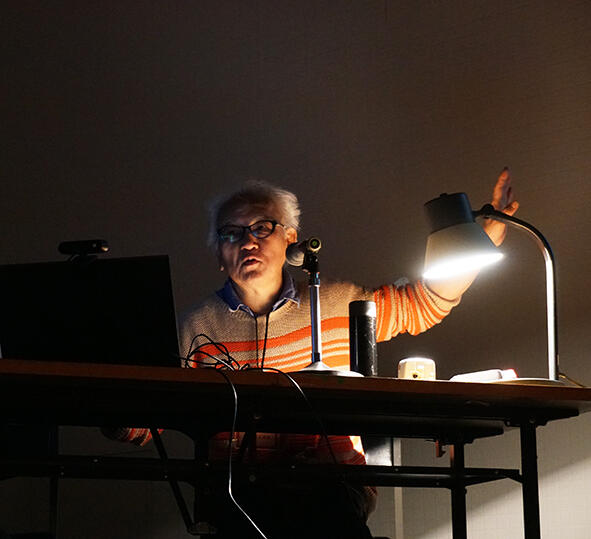

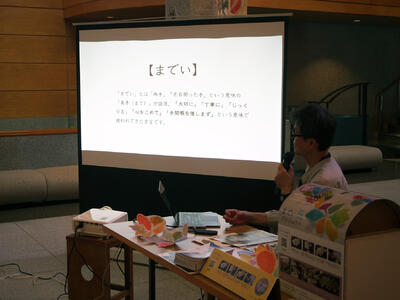

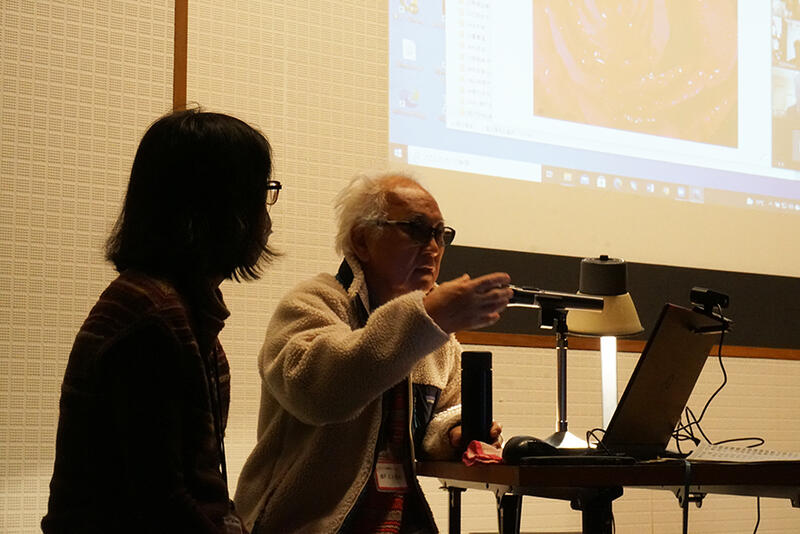

はじめに、酒百先生からプロジェクトの概要や活動に込めた想いについて、スライドを使いながらお話がありました。

「までい」とは、「両手」という意味の「真手(まて)」が語源です。

「手間暇を惜しまず」「丁寧に」「心をこめて」

といった東北地方で昔から使われている方言です。

今回は、酒百先生が飯舘村の森から集めた葉っぱを元に、丁寧に心を込めて「までいな花」を作っていきました。

葉っぱの上に紙を重ね、色鉛筆で写しとっていくと、細かな葉脈が見えてきます。

葉っぱの種類によって、形や大きさ、葉脈の出方が異なります。

何色か色を塗り重ねたり、部分によって色を変えたりしながら、みなさん丁寧に写しとっていきます。

写しとった後ははさみで切り、酒百先生が準備した土台に配置し、のりで貼っていきます。

きれいな花ができました!

できあがった花を、並べていきました。

同じ葉っぱから作っていますが、塗り方や色合い、葉っぱの組み合わせなどでそれぞれ違った「までい花」が生まれました!

これらの花は、今後様々な場所で作られる予定です。

できた花を集めて、花の空間をつくり飯舘村で展示されます。(展示時期や会場は未定)

今回のワークショップは、当館とNPO法人ふくしま再生の会との共催で実施されました。

酒百先生、参加者のみなさま、そしてスタッフのみなさま、ありがとうございました!

「福島県高等学校文芸研修会」生徒作品を展示中!

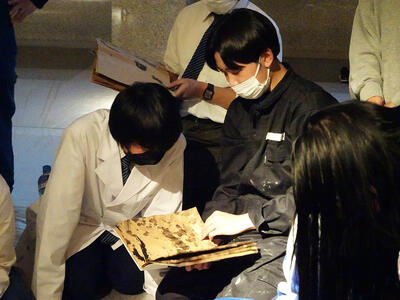

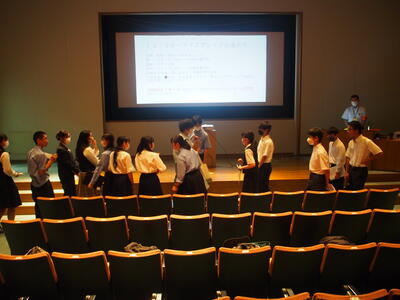

9月22日(金)、当館講堂と常設展示室で、「福島県高等学校文芸研修会」が開催されました。

「文芸研修会」は、福島県内の文芸部に所属する高校生を対象に、創作活動の技術力向上や、生徒同士で交流し、

創作技法などについて意見を交換し合うことを目的として開催されています。

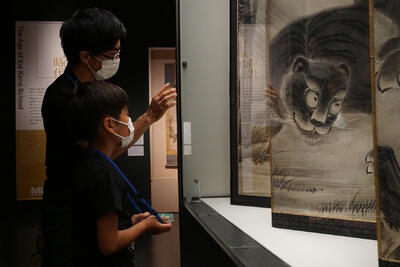

今回は、当館の「第Ⅲ期コレクション」の展示作品をみて、詩、短歌、俳句を創作するワークショップが行われました。

〇参加校

東日本国際大学附属昌平高等学校、福島県立会津学鳳高等学校、福島県立安積高等学校、

福島県立安積黎明高等学校、福島県立郡山東高等学校、福島県立須賀川創英館高等学校、

福島県立橘高等学校、福島県立福島西高等学校 8校

〇参加人数

高校1~3年生 38名

はじめに講堂で開会式と、活動の流れについて福島県立福島西高等学校及川俊哉先生から説明がありました。

以下のジャンㇽから一つを選び、作品を作っていきます。

①詩…1篇(20文字20行以内)

②短歌…一首以上

③俳句…一句以上

先生からは、

「いちばんは自分が心動かされる作品について書くこと!」

「作品から感じた感動や書きたいという気持ちを大切にしましょう!」とお話がありました。

さっそく2階にある常設展示室へ。

自由に展示室をめぐりながら、創作する作品を選んでいきます。

感じたことなどをメモしながら、作品をじっくり見てまわっていました。

作品が決まったところで創作へ。

プリントに書いたり、スマートフォンに入力しながら、それぞれ作品を作り上げていきます。

講堂に戻り、次の活動へ。

詩、短歌、俳句のジャンルに分かれて集まり、アイスブレイクと自己紹介をしました。

その後、作品の仕上げをして、グループ内でそれぞれの作品を発表しました。

お互いの作品のいい点についてコメントし合って、みなさん交流を深めていました。

現在、2階常設展示室では、生徒が創作に選んだ作品の近くに、手書きの生徒作品カードを掲示しています。

(一部展示替えに伴いパネルでご紹介しています)

会期は12月27日(水)までです。

生徒達が作品から感じた感動や、ひとりひとりの「書きたい」という気持ちが込められた詩、短歌、俳句をぜひご覧ください。

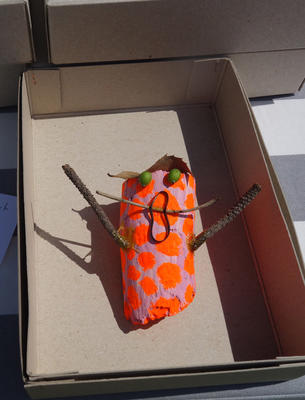

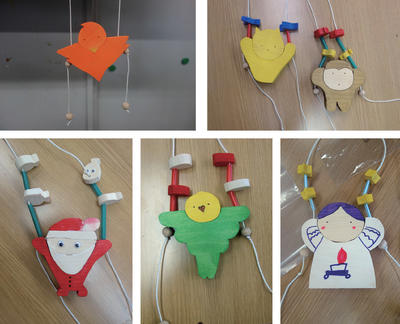

創作プログラム「歩く花のともだちをつくろう!」を開催しました

美術館の庭園にあるフェルナン・レジェの「歩く花」のリニューアルを記念して、

10月15日(日)に当館実習室にて「歩く花のともだちをつくろう」ワークショップを開催しました。

大自然の中で悠々としている「歩く花」のともだちを作り、一緒に歩かせようという企画です。

ワークショップ当日はあいにくの雨だったため、本物を見に行けませんでしたが、

写真を見て、「歩く花」の大きさや重さなどのクイズを通して鑑賞しました。

「歩く花」のポーズを真似しながら、自分はどんなともだちを作るか考えていきます。

作る形が決まったら、ポーズづくりです。

ペンチで骨組みの手足を曲げてポーズをつくります。

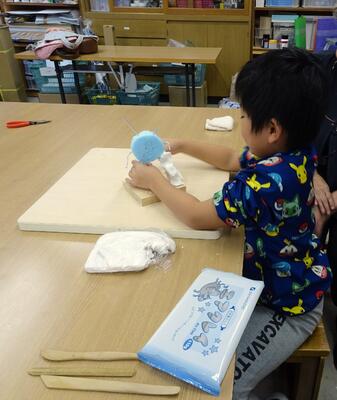

骨組みができたら土台に固定し、紙粘土でどんどん肉付けしていきます。

形ができたらいったんお昼の休憩。

紙粘土が乾くのを待ち、午後からは色塗りに入ります。

おともだちの性格やエピソードなどを考えながら着色していきます。

土台にも色を塗り、土台にビーズや人口芝、貝殻などの好きな装飾をボンドで貼って・・・完成!

しっぽが生えているともだち、姉妹一緒のともだち、海とごみ問題の壮大な物語を秘めたともだちなどができました。

かわいらしいともだちができて「歩く花」も喜んでいるでしょう。

参加者のみなさんありがとうございました。

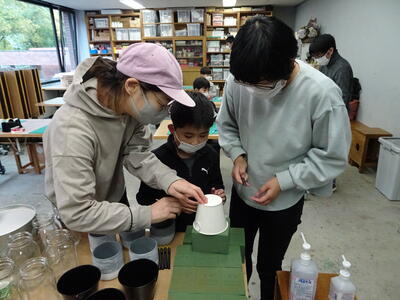

創作プログラム「彫刻ってなんだ?!石膏型で作品をつくろう」開催しました!

7/29(土)、当館実習室にて創作プログラム「彫刻ってなんだ?!石膏型で作品をつくろう」開催しました。

講師は美術家の對木裕里さんです。

挨拶をしたあと、對木さんから今日の活動の流れと、当館の庭にある《歩く花》についてお話を聞きました。

フランス生まれのフェルナン・レジェがつくった《歩く花》。

この彫刻は、大きさが異なるものもありますが、世界中に何体もあります。

どうして何体もあるのでしょう?

実は「型」を使って作品を作っているんです。

このプログラムでは、実際に「彫刻」をつくりながら、彫刻の謎を解き明かしていきます。

実際に庭に出て、《歩く花》をみんなでみます。

脚の部分に触ったりしながら、作品をじっくり観察。

よくみてみると、細かい線やデコボコがあり、作った時の痕跡が感じられます。

指でコンコン!と優しく叩いてみると、中が空洞になっていることが分かります。

当館にある《歩く花》はとても大きく、高さ6メートル、重さは3トンもあります。

(講座開催後塗り直しがされ、現在は色が鮮やかでピカピカな状態をご覧いただけます)

実習室に戻り、石膏型を作って、自分の指や手を型取りしていきます。

部屋に入ると、早速石膏の準備をしていたスタッフの周りに「やりたい!やりたい!」とみんな集まってきます。

水を入れたボウルに、交代しながら石膏をどんどん入れていきます。

石膏が固まるまでの間に、對木さんから作業の説明を聞きます。

まずは手ではなく、指でお試し!

水でといた石膏を紙コップに入れて親子それぞれに配ります。

型を取る指にワセリンをよく塗り、紙コップの中に指を入れます。

そのままなるべく動かないようにします。

だんだん石膏が固まってきて、温かくなってきました。

石膏は固まる過程であたたかくなるため、「熱い!」と言っている子もいました。

固まってきたところで指を抜きます。

これで型取りの一通りの流れがわかりました。

みんな一息ついて、いよいよ手の型取りに挑戦です!

對木さんからは、「休む手」をテーマにしようとお話がありました。

水を入れたビニール袋を手の下に置き、ポーズを考えます。

指の曲げ具合やビニール袋の水の量によって、それぞれ違ったポーズになります。

決まったところで、粘土板の上にポーズを取った手を置きます。

お母さんやお父さんの手を借りながら、ドロドロの状態の石膏を手にのせていきます。

(後で割り出しがしやすくなるよう、石膏に色をつけています)

ここからはスピードが大事!

水が入ったビニール袋と、手が完全に見えなくなるよう、どんどん石膏をのせていきます。

「冷たーい!」という声も聞こえました。

埋まらなかった部分や石膏が薄い部分を對木さんとスタッフで補充し、ここから手を動かさないでじっと待ちます。

子ども達はなるべく手を動かさないように気を付けます。

しばらくすると、またぽかぽかしてきました。

あと少し!しっかり固まるまで待ち続けます。

對木さんが見て回って、石膏の固まり具合を確認します。

「それでは外してみましょう!」

お母さんやお父さんの手を借りながら、慎重に手を動かし、パカッと手を外していきます。

石膏が入り込んでしまい、なかなか外れない子も!

取れた石膏の内側についたゴミを刷毛で取り除き、離型剤をたっぷり、まんべんなく塗ります。

この時、最初にお試しした指の石膏型にも離型剤を塗っておきました。

自分の手の型が完成しました!!

午前中はここまで。

離型剤を乾かしている間に、お昼の休憩です。

午後の作業のはじまりです。

内側に塗った離型剤が乾いたところで、型に石膏を流し入れていきます。

細かいところまでまんべんなく石膏がいきわたるよう、流し込んだ後に型を動かします。

流し込めたら、固まるまでしばらく置いておきます。

この時、最初にお試しで作った指の型にも石膏を流し込みました。

しばらく待って固まったら、いよいよ割り出しです!

對木さんから割り出しのやりかたを教えてもらいます。

金づちを使って、色がついている型を割っていきます。

みんな真剣です。

自分の作品の割り出しをしていきます。

初めて金づちを使う子もいましたが、みなさん一生懸命作業に取り組んでいました。

作品に残った細かい石膏は、ニードルなど先がとがった道具を使って取っていきます。

最初に作った指の割り出しもしました。

朝から1日かけて一生懸命取り組んだ作品が、完成しました!!

最後は鑑賞会。

みんなにタイトルや大変だったところ、感想などを教えてもらいました。

みんなの「今」の手の姿が作品としてできあがりました!

對木さん、ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました!!

創作プログラム「光を描く―メゾチント体験―」開催しました

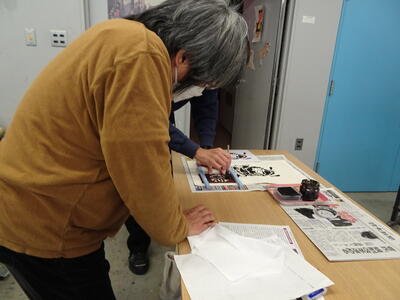

7月16日(日)、22日(土)、23日(日)の3日間、当館実習室にて創作プログラム「光を描く―メゾチント体験―」開催しました。

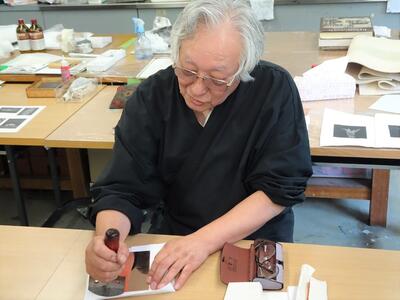

講師は、版画家の安部直人さんです。

安部さんは当館でも作品を収蔵させていただいており、第Ⅱ期常設展示室で作品を展示していました。

銅版画技法のひとつであるメゾチントは、深みのある黒を背景に、細かな明暗の調子が表現できます。

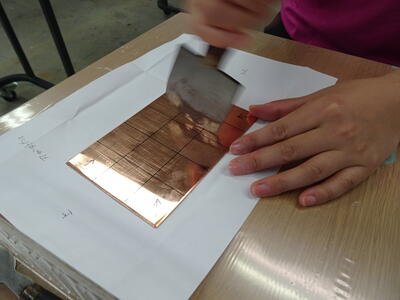

この講座では、ベルソー(ロッカー)を使った銅板の「目立て」から始め、それぞれが考えた下絵を元に、はがきサイズ(10×15cm)の作品をつくりました。

~1日目~

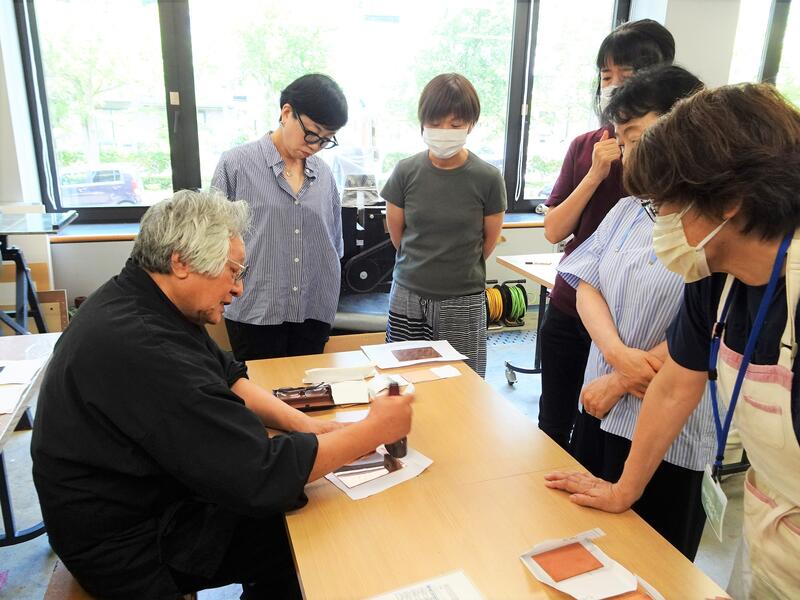

安部さんから技法と3日間の流れ、道具の使い方などについて説明を受けました。

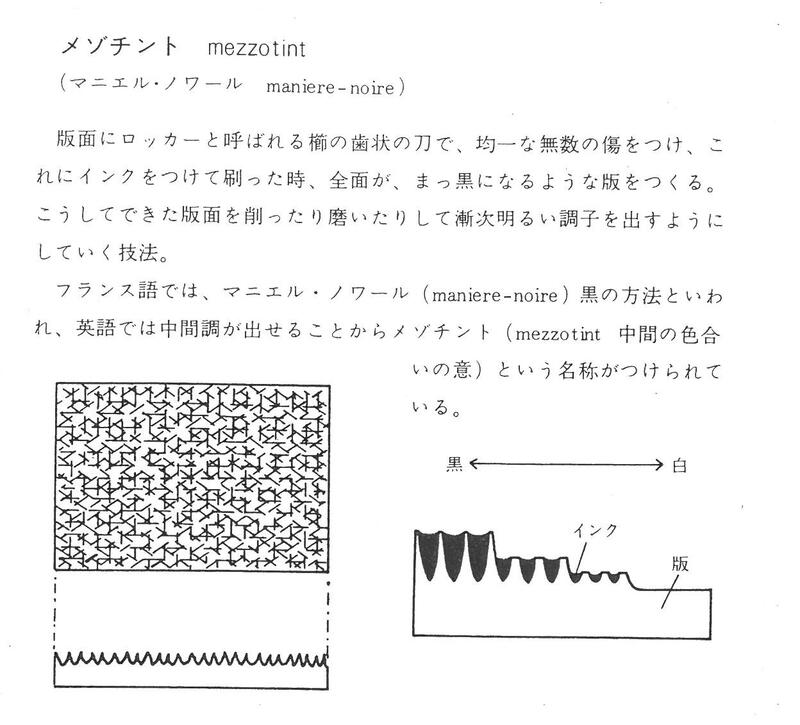

メゾチントは、以下のような技法です。

キズがないきれいな状態の銅板(はがきサイズ)が受講者に1枚ずつ渡されます。

ここに、ベルソーを使って目立てをしていきます。

ベルソーは、櫛のように刃が細かく入っている道具で、ロッカーとも呼ばれます。

これをベルソーの重さを生かしながら、ゆらゆらと横に動かし、少しずつずらしながら傷をたくさんつけていきます。

縦・横・斜め・斜めの4方向に細かい傷をつけていきます。

これを10回やることが目標!と安部さんからお話があり、受講者の方からは「えー!!」と驚きの声が挙がります。

この作業と並行して、安部さんが事前に目立てして準備してくださった5×7.5cmサイズの作品制作を行います。

銅板に下絵を写し、パニッシャーとスクレーパーを用いて製版していきます。

「線ではなく、面で表現する」ことが安部さんからアドバイスされました。

道具を鉛筆のように使わず、なでるように使うのですが、コツをつかむまでみなさん何度も試したり、道具や持ち方を変えたりと、工夫していました。

ある程度製版できたところで試し刷りをします。

版にインクをしっかりつめて、余分な分を寒冷紗などでふき取ります。

版の上に紙を置き、プレス機で刷っていきました。

白くなるようかなり磨いたつもりでも、刷ってみると思ったよりも絵が出てこないことも。

最低1回は全員試し刷りをして1日目は終了。

小さな版を一度製版して刷ってみることで、調子のつけかたや、白くなるように磨く感覚をつかんでいきました。

はがきサイズの銅板の目立て作業は、次回までの宿題とされました。

~2日目~

まずは宿題となっていた目立ての出来具合を安部さんがひとりひとり確認。

みなさん1週間のあいだに、目立て作業に取り組んできてくださいました。

20回やりました!という方も。

目立てが済んだ人から下絵を銅板に写し、製版作業に入ります。

並行して、1日目に作った小さい版の本刷りをしました。

黒インクで刷ってみて、作品によってカラーインクをつめて刷っていきます。

さらに、雁皮摺りをすると、柔らかな黒の調子が出てきます。

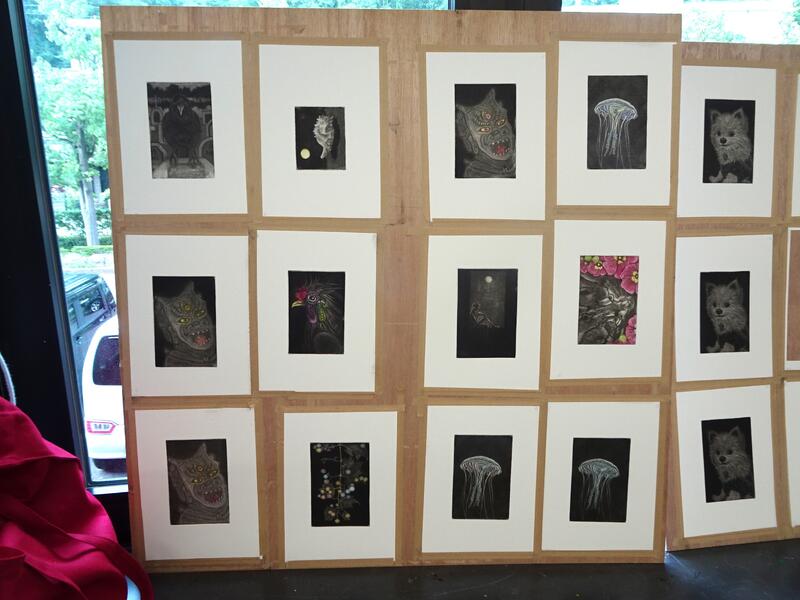

小さな版の作品がみなさん完成しました。

はがきサイズの試し刷りをして2日目が終了しました。

~3日目~

講座最終日です!

前日の試し刷りをもとに、それぞれはがきサイズの作品の製版作業を進めました。

版が完成したところで本刷りへ。

部分的にカラーインクをつめる、雁皮を貼って刷るなどして、それぞれの作品を仕上げていきました。

完成した作品に、エディション、タイトル、日付、サインを記入。

全日程が終了しました!

受講者からは、次のような感想(一部)をいただきました。

●目立てをつくる作業がとてもたいへんだったけれど、すべての工程が興味深く楽しかった。

●とても良かったです!充実した3日間でした。ありがとうございます!!

●超楽しかった!!新しい世界がひらけました。

●大好きな愛犬をフワフワにかくことができて大満足です。

●最初どういうものかよく分からずに来てしまい不安だったけど、とても楽しかった!!です!!

目立ては腕がもげるのでは…となるくらいツラかったですが、キレイに色がでたとき、頑張ったかいがあったなと思った。

普段描かない感じの絵ができてよかったです。版画作品をみる際に考えることが変わりそうだと思いました。

講師をつとめていただいた安部直人さん、受講者のみなさん、ありがとうございました!

受講者の作品は、1か月ほど当館のエントランスホールで展示させていただきました。

「ブルターニュの光と風」展イベントを開催しました

7月1日から開催中の「ブルターニュの光と風」展。

フランス北西部のブルターニュに所在するカンペール美術館のコレクションを中心に、現地を描いた19世紀以降の絵画作品をご紹介しております。

モネやゴーギャンなど数々の画家達を惹きつけたブルターニュの魅力を堪能しつつ、西洋近代における絵画様式の変遷も同時に分かるのが本展のポイントです。

同じ海景色を描いても作家によってどうして描き方がこれほど違うのか、そもそも画家達は何故ブルターニュに足を運んだのか、超大型の作品から何故サイズが徐々に小さくなっていったのかなど、本展をとおして様々な謎を発見することができます。

開幕してからイベントとして開催した講演会やギャラリートークでは、これらの謎について解説を行ってきました。

そのイベント時の様子を以下にまとめて振り返ります。

◆7月2日(日) 「ブルターニュの光と風」展記念講演会 14:00~15:30

講師:千足伸行氏(本展監修者、成城大学名誉教授、広島県立美術館館長)

会場:美術館講堂

開幕2日目に、本展の監修を務めて頂いた広島県立美術館長の千足伸行先生にご講演いただきました。

講堂が満員になるほどの盛況ぶりでした。

ブルターニュはキリスト教信仰が特に篤い地域ですが、信仰心の深さが分かるような宗教主題の作品や、ブルターニュの荒れた海を描いた海景画について多く触れていただきました。

人々の信仰心を描いた作品は、アカデミックな画風のものだけではなく、ゴーギャンもブルターニュの伝統衣装のコワフを身につけた女性がお祈りする傑作を多く残しています。

本展には出品されなかった作品群もいつかは見てみたいものです。

ブルターニュに実際に足を運んだことがある先生ならではの現地の写真資料やご感想など、貴重なお話しをたっぷりお伺いできました。

千足先生とご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

◆7月22日(土)、29日(土) 担当学芸員によるギャラリートーク 14:00~15:00

会場:美術館 企画展示室

各日なんと約100人ぐらいのお客様に参加頂きました。

ここまで集まって頂けるなんてびっくり!本当にありがとうございました。

やはり実物を前にして、作品のサイズ感や質感、迫力を肌で感じるのが一番です。

ギャラリートークでは、制作された当時の社会背景や作家に関すること、描かれた主題についてなどなど解説しました。

情報が少しでもあると作品の理解度が深まり、より充実した鑑賞にもなります。

実は、イベントのご好評につき、8月もギャラリートークを追加で行うこととなりました!

8月13日(日)、20日(日)の両日14:00~15:00に行います。

申込みは不要です。ご希望の方は観覧券をご購入の上、企画展示室入口にお集まりください。

これからご来館予定の方は、予定を立てられる際の参考としていただければと思います。

本展は一部の作品を除いて写真撮影可能、選りすぐりのグッズを揃えた特設ショップも展開しているので、来場されたらぜひ展覧会の思い出をお持ち帰りくださいませ。

みなさまのご来館をお待ちしております!

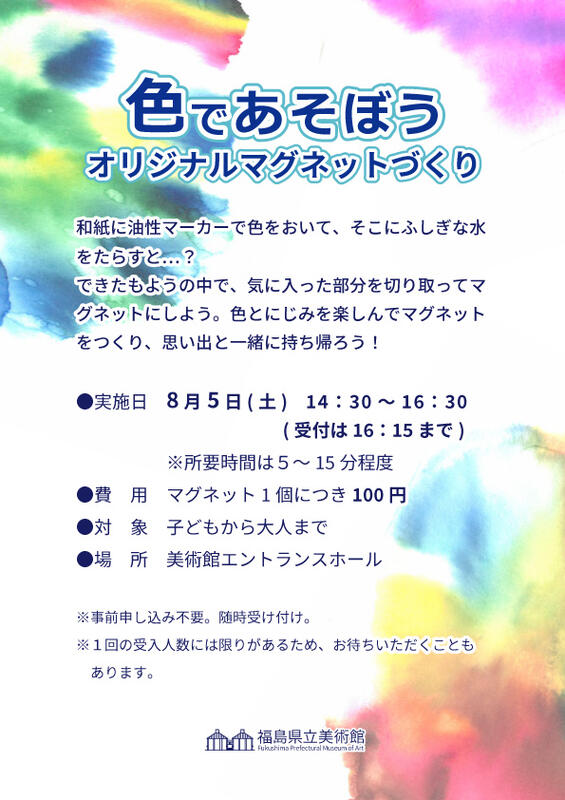

色で遊ぼう!マグネットづくりワークショップ

7月9日(日)に、マグネット作りのワークショップを行いました。

今回は色のにじみを楽しんで、気に入った部分を切り取ってマグネットにしました。

まずは油性ペンで自由に色を置いて・・・

そこにアルコールを数滴垂らすと・・・

どんどんどんどん滲んでいきます!

どんな色でもどんな滲み方でも、かっこよく、きれいな模様になりました。

模様ができたら円形カッターで切り取ります。

切り取ったらスタッフがマグネットにしていきます。

きれいな模様がたくさんできて、一枚の紙の模様からから2つのマグネットを作ったり、たくさんマグネットを作る人もいました。

小さなお子さんから大人の方まで、親子での参加やお友達、ご夫婦と様々な方に参加してもらいました。

お子様はもちろん、大人の方にもおもしろい、と喜んでもらえたことが印象的です。

たくさんのご参加ありがとうございました!

次回は8月5日(土)14:30~16:30に行います。

申込は不要です。当館エントランスにお越しください。マグネットを1つ作るにあたり材料費が100円かかります。

夏休みの思い出作りにいかがでしょうか。

ぜひご参加ください。

中学生の職場体験を実施しました

7月4日(火)~7月6日(木)の3日間で中学生の職場体験を実施しました。

新型コロナの影響でここ数年は行われなかったため、令和元年以来の久しぶりの実施となりました。

初日は美術館見学と鑑賞体験ワークショップを実施。

まずはアートカードを使って使って自分を表すカードを選び、理由とともに自己紹介をしました。

自己紹介後は美術館内の見学です。展示室やエントランスなど開かれている場所や、事務室や収蔵庫(の前)など裏側をまわり、また美術館に関わる様々な仕事についての説明を受けながら館内を見学しました。

下の写真は、現在の企画展「ブルターニュの光と風」を見学している様子です。ギュダンの「ベル=イル沿岸の暴風雨」の絵の中にウサギと羊がいると聞き、探しているところです。

午後は展示室で作品を鑑賞するワークショップを行いました。

おみくじキューブで出てきた形容詞に自分が当てはまると思う作品を選んび、その理由とともに発表しました。

今回は「こわい」というワードが出てきて、それぞれ選んだ作品がまさかのかぶりで3人ずつ2作品を選んだ結果となりました。同じ作品を選んでも、自分で感じたことを言葉にするとそれぞれ異なる発表になりました。同じ作品でもいろんな感想を聞くことができるのが複数人で鑑賞する楽しさです。

そのあとは2班に分かれて作品当てクイズを行いました。

1班は作者の情報からどの作品か当てるクイズ。

2班はジェスチャーからどの作品か当てるクイズ。

時間が限られた中でしたが、問題にする作品を選び、回答者が分かるようにヒントを考えてクイズを行っていました。

2日目は館内の清掃体験と、子ども用作品解説シートの作成を行いました。

子ども用作品解説シートを作って発表することが今回の職場体験の目玉となるため、当館のコレクションから作品を一つ選び、レイアウトや解説シートの内容を考えました。

3日目はいよいよ作成した子ども用解説シートを使ってのギャラリートークです。ぎりぎりまで解説シートを作成していたこともあり、とても緊張して発表を迎えました。

それぞれが工夫して作成した解説シートをもとに、立派に発表しました。

3日間お疲れさまでした。

この時に発表した解説シートは現在常設展示室内に展示しております。

お立ち寄りの際にはご覧ください。

「アートなおはなしかい」開催しました!

6月17日(土)、おとなりの図書館さんと「アートなおはなしかい」を開催しました。

今回は美術館のエントランスホールからスタート!

まずは図書館さんによる絵本のよみきかせです。

『まほうのえのぐ』林明子

主人公の女の子と様々な生き物たちが絵具を使って絵を描く様子が楽しい絵本です。

『びじゅつかんへいこう』絵:ピーター・レイノルズ、文:スーザン・ベルデ、訳:なかがわちひろ

美術館で作品と出会うことによって生まれる心の変化を描いており、美術館に行ってみたり、絵を描いてみたくなるような絵本でした。

ここからは展示室へ行き、作品を鑑賞しつつ、関連する絵本などを紹介してもらいます。

まずは2階の常設展示室へ。

最初にみたのは、佐藤玄々(朝山)《蜥蜴》1940年代作。

何の生き物かな?

「トカゲ!」「カナチョロ?」「イモリとかヤモリとか…」

この作品は、《蜥蜴》とタイトルが付いていますが、尻尾の長さなどからカナヘビだと考えられます。

(余談ですが、カナヘビのことを県北出身の美術館スタッフも“カナチョロ”と呼んでいます。)

カナヘビは何をしているところなのかな?

「獲物を見てる」「川に流されているんじゃないかな?」

作品をみながら自由に思ったことをお話します。

カナヘビがどんな生き物なのか、知ることができると、もっと色々な想像が膨らむかもしれません。

図書館さんから『かなへび』文:竹中践、絵:石森愛彦 を紹介してもらいました。

絵本の中には、作品とそっくりの体勢で木の上でひなたぼっこしているカナヘビがいました。

作品を見ながら、何をしているところなのかな?と想像してみるのもおもしろいですね。

ここでクイズ!この作品はどうやってできているでしょうか?

「粘土」「下は竹で、上が木でできてる」「プラスチック」…。

子ども達はもう一度作品をじっくり見ながら予想します。

ヒントになる隣の作品を見てみました。

佐藤玄々(朝山)《巣鶏》1920年頃作。

「木だ!」と子ども達から声があがりました。

《蜥蜴》と《巣鶏》は作者が同じであること、実際に木を彫っている様子の写真などを紹介しました。

今日は特別!展示ケースを外し、普段は見られない作品の裏側をみんなでみます。

《巣鶏》はにわとりと2羽のひよこ、それぞれの足が彫られ、色が塗られています。

玄々の作品は、裏側まで彫ってある作品がいくつかあります。

ここで、図書館さんからにわとりの親子をテーマにした絵本をよみきかせしてもらいました。

『ロージーのひよこはどこ?』作:パット・ハッチンス、訳:こみやゆう

めんどりのロージーがひよこを探して歩き回るおはなしです。鮮やかな色彩がとても可愛らしい絵本でした。

次は絵を見てみましょう。

山口華楊《畑》1925年

何が見えるかな?

「スイカ」「ナス」「豆」「スズメ」「判子」…。

作品には様々な種類の野菜が描かれています。

作者が押した印に気づいてくれた子もいました。

ナスや豆は普段目にしているものとはちょっと種類が違うかも?

京都の野菜が描かれているようです。

描いてある野菜をよーく見てみると、スイカの模様やナスのヘタのとげなど細かい部分まで描かれていることが分かります。

ここで、畑をテーマにした絵本を紹介してもらいました。

『はたけうた』作:田島征三

畑で育つ野菜たちが生き生きと、力強く描かれています。

ヨイショ、ドッコイショ、チョイトナーなどと合いの手が散りばめられ、聞いていて楽しい絵本でした。

1階の特集展「眼にうつる詩」の展示室へ。

美術作品と文学をテーマにした当館所蔵作品のテーマ展示です。

まずはみんなで休憩室へ入り、山中現『きたのまち』をよみきかせしてもらいました。

「山のむこうに山が見える」そんな一文からはじまる本は、優しい色合いが魅力的です。

作者の山中さんは喜多方市出身の作家で、『きたのまち』は故郷をイメージして作られたそうです。

展示室へ移動し、今回展示している山中さんの《水の庭》2003年刊をみます。

作品を見ると、子ども達から「切り絵かな?」などと作り方に関心を寄せる言葉がありました。

この作品は木版画であること、よーく見るとインクがきらきらしていることなどをお話しました。

最後はとっても小さな作品をみんなで見ました。

タイトルを隠し、何が描いてあるか、みんなでお話しながら見ていきます。

「キツネ」「アジサイ?」「池?」

「隣の作品と似てるからブドウ!」など、鋭い意見も飛び出しました。

この作品には実は元になっている物語があることを伝え、図書館さんに本を紹介してもらいました。

『キツネとブドウ』文:蜂飼耳、絵:さこももみ

キツネが必死でブドウを取ろうとする様子がユーモラスに描かれた絵本です。

ということで、この小さな作品は桂ゆき《ブドウとキツネ》制作年不詳。

この作品は、紙やキャンバスではなく、透明なガラスに描かれていることをお話しました。

最後は実習室での工作です!

今回は《ブドウとキツネ》をテーマに、ガラス絵風の絵をつくりました。

危ないのでガラスではなく、透明な下敷きを使います。

短時間で仕上げるため、2枚の下敷きで絵具を挟む方法で実施しました。

1枚目にキツネと自分のイニシャル、丸いスタンプを押していきます。

ここまでできたら2枚目。

紙パレットの片側に、自分の好きな色を出していきます。

二つに折って手で絵具をのばし、紙パレットを開くと、不思議な模様の出来上がり!

絵具を挟むようにして、2枚をぴったり重ねます。

作品が完成!

スタッフが窓に貼り付けていきました。

光にかざすと絵具がよりきれいに見えます。

最後にみんなで記念撮影。

ご参加いただいたみなさま、図書館スタッフのみなさま、ありがとうございました!

創作プログラム「音の風景~心象表現を楽しもう~」開催しました!

5月13日(土)、創作プログラム「音の風景~心象表現を楽しもう~」を開催しました。

講師は作家の福田美里さんです。

宮城県を拠点に制作活動をされていて、当館では、2021年、22年に開催した庭園活用イベント、

「Art meets cookies」でも、作家のひとりとしてご協力いただきました。

今回の創作プログラムでは、美術館周辺の音を観察し、言葉や絵で表現していきます。

はじめに、福田さんから自己紹介と、プログラムの流れについてお話がありました。

美術館の庭園を散歩して、“気づき”を採集。その後実習室に戻って制作をします。

前半は参加者全員で一緒に歩きながら、どのようなことを感じたのか、それぞれワークシートに言葉や絵でメモしていきます。

外に出ると、さっそく鳥のさえずりが聞こえてきました。

池の水面には様々な模様が見えます。

芝生の上に座ってみると、ザッザッと葉っぱのこすれる音や、手触りを感じられます。

寝転がってみると…太陽の光が!

「まぶしい!」と参加者の方から声が聞こえると、「その感覚もぜひメモしてください」と福田さんから声がかかります。

みなさん感じたことや気づいたことをメモしていきます。

次は美術館の正面入り口へ。

このあたりは石が敷かれていて、芝生とは足の裏に感じる硬さも異なります。

「自分が鳴らす音にも注目してみてください」と福田さん。

遠くからは電車の音も聞こえてきます。

大きな彫刻《歩く花》(フェルナン・レジェ、1952-53年※寄託)の前へ。

彫刻を触ってみると、金属の質感や表面にあるデコボコなどが感じられました。

奥に進んでいくと、今度は砂利道に変わります。

梅の木を見上げると実がなっていました。

落ちている実を拾ってみると、ふわふわとしたさわり心地。

この季節ならではの光景です。

砂利道から少しはずれると、落ち葉がいっぱい積もっています。

踏んでみると、ガサガサッと気持ちのよい音がしました。

あづまやに集合し、前半は終了。

後半は一人ひとり好きなところをめぐっていきます。

庭園の一番奥にある水路のはじまりは小さな滝のよう。

「こんなところに滝があるんだ!」と驚きの声も聞こえました。

大きな枝を見つけました!

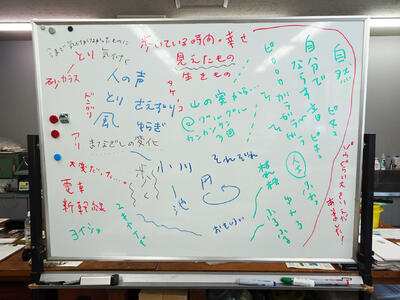

実習室に戻り、みんなで“気づき”を共有します。

・鳥のさえずり

・人工的なものと自然物の音の違い

・いつもは無意識に感じていることを意識する時間になり、自分の視点が変わる、意識が変わる感覚があった

・歩いている時間にしあわせを感じた

・大きな枝を見つけた

・風に吹かれるユキヤナギの揺れ方の違い

などなど…。みなさんたくさんの“気づき”を紹介してくださいました。

次は制作です!

庭園の散歩で感じたことや気づきを、表現していきます。

今回は、B5サイズのボードとはがきサイズの画用紙に、アクリル絵具で描きます。

制作の前に、福田さんが今回のワークショップのために作った参考作品などを見せていただきました。

自身が感じたことの中の1つに着目して、それを全面に描く一場面型や、

感じたことを1枚の絵の中にたくさん描いていく地図型などがあり、描き方は自由とお話がありました。

また、表現のヒントになるよう、デカルコマニーやドリッピングなどの技法を紹介してくれました。

ここからは自由に制作していきます。

ローラーを使ったり、筆に水をたくさん含ませて描いたり、コラージュをしたり…

みなさん思い思いに表現していきます。

作品が完成しました!

最後はみんなで作品を並べて鑑賞会です。

自分が作った作品や、今日の活動についての感想をお話していただきました。

受講者からの感想(一部)です。

・普段感じることのないことを感じて、絵を描くということが大変おもしろかった

・自分が感じたことを表現するプロセスがすごく楽しかった。

・小さいころにもどったようなゆったりとした時間を過ごせたのがよかった。

・自由さが心地よかった。

・静かな環境の祖と庭を散歩して目、耳、感覚などを働かせる。

・時間が足りなかった。

普段何気なく見たり聞いたり、感じたりしていることを、改めて意識してゆっくりと全身で感じとる。

自分自身ともじっくり向き合う時間になったように思います。

福田さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

「美をつくし」展マグネット作りワークショップ

4月29日(土)と、5月14日(日)に、「美をつくし」展と関連したマグネット作りのワークショップを開催しました。

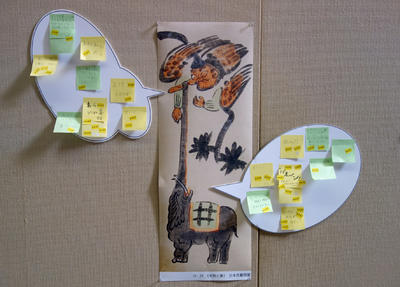

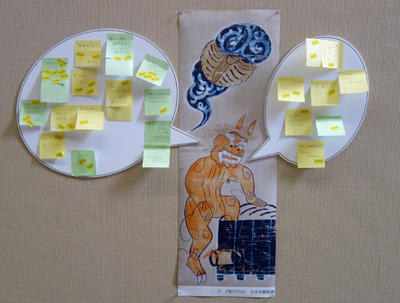

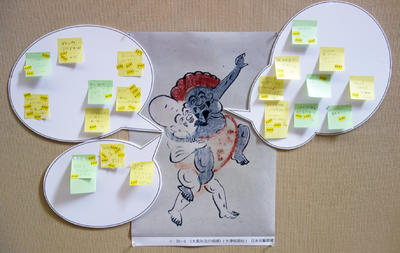

葛飾北斎の『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』、尾形光琳の『円形図案集』、原在中の『百鬼夜行絵巻』を原画としたぬり絵から好きな作品を選び、色鉛筆で色を塗っていきました。

ぬり絵が完成したら、スタッフが缶マグネットに仕立てました。

同じぬり絵で制作しても、参加者の方たちが創意工夫をたくさん発揮してくれて、一つとして同じものがない多彩な作品が生まれました。

参加者の作品の一部をご紹介します。

たくさんのご参加ありがとうございました。

また、今後も企画展を中心にこのようなワークショップを開催していきます。

詳細が決まりましたら当館HP等でもお知らせしていきますので、ぜひご参加ください。

福島アートアニュアル展 触って、話して、見て楽しむ美術鑑賞ワークショップ

3月4日(土)、「福島アートアニュアル2023展」の関連イベントとして、「触って、話して、見て楽しむ美術鑑賞ワークショップ」を開催しました。

このイベントは、視覚障害者の方々と晴眼者の参加者とがいっしょに、視覚以外の感覚や言葉を用いて作品を鑑賞するワークショップで、毎年1回開催しています。

今年は企画展「福島アートアニュアル2023 境界を跨ぐ―村越としや・根本裕子」に際して行いました。

出品作家の根本裕子さんに講師になっていただき、会場に展示中の《野良犬》シリーズをみんなで触れて、感想を言葉に出しながら鑑賞しました。

陶土で形作られ焼き上げられた犬たちを鑑賞した、その様子をご紹介します。

今年も午前と午後の2回にわけて鑑賞会をそれぞれ行いました。

嬉しいことに参加者が例年より多く、午前午後合わせて23名の方がご参加されました。

視覚障害の方と晴眼者の方が同じグループになるようなグループ分けで、各回4~5名ずつ4グループに分けて活動を行いました。

はじめに、参加者・スタッフ全員実習室に集まります。

スタッフから「福島アートアニュアル展」と本日のワークショップについて、簡単に概要を説明します。

次に自己紹介をし、根本さんからこれから行う鑑賞ワークショップについて、視覚情報や感じたことなど情報をどんどん言葉に置き換えてグループで共有してほしいということ、他の人の意見を受けて作品のイメージが変化するのを楽しんでもらいたいということなど、お言葉をいただきました。

最初の自己紹介の時点ですでに盛り上がるなど、みなさんすぐに打ち解けられて良い感じです。

さっそく展示室に移動します。

まずは一番手前にいる野良犬のところで全員集合。

ここでスタッフから鑑賞の流れについて説明を行います。

グループごとの活動になりますが、最初に晴眼者の参加者の方には、自分たちが空間のどの辺りにいるか・展示室の広さ・明るさなど状況説明をしていただくことをお願いしました。

つぎに視覚障害の方を中心に、そして晴眼者の方も作品に実際に触れます。

目で見える情報、触ってわかる情報、感じたこと、思い出したことなど、各自の感想を言葉に出して共有しようというのをお伝えしました。

みんなで丁寧に、ほかの参加者の意見にも耳を傾け、会話をとおして新しい見方に出会えることに期待です。

さて、グループに分かれて鑑賞スタートです。

犬が部屋のどこら辺にいるか、どういう姿勢でいるか、また犬の表情など「見える」情報を言葉にしていきます。

触って、皮膚のしわやただれを感じ取ったり、爪や口など一部釉薬がかかっている部分とそうでない部分との違いに気づいていきます。

威嚇して怪我のある犬については「野良犬でこれまで大変な思いをしてきたんだね」など、その犬がそれまで辿ってきた背景も想像します。

ポージングやサイズ感を含めて、その犬の力が強いか弱いかを推測したり、「威嚇しているけど目線は正面を向いてないから実は怯えているのでは?」「意外と気肉質だね~」というように、複数人で鑑賞すると自分一人では気づけなかった側面を発見して「確かに!」と盛り上がりました。

また、今回は作家の根本さんもいらっしゃるので、制作期間や制作工程、技法等、疑問に感じた点をその場でご本人に聞けるのがとても有り難かったです。

鑑賞時間の約40分はあっという間でした。

最後は各グループで部屋をぐるっとして、沢山いるほかの野良犬たちの前でも足を止めながら展示室を出ました。

触察鑑賞のあとは実習室に戻り、参加者一人ずつ感想を述べて共有します。一部紹介します。

・触って分かる細部の情報を言葉で伝えるのはできたけど、情景を言葉にするのは難しかった

・見たときの感情を言語化する難しさを感じた

・事前に一人で見たときとは見え方が変わって見えた

・触ってみて、野良は野良なりの苦労があると感じた

・触感としては冷たいけど、いろいろ想像しているうちに、温かさを心と頭で感じることができた

・自分一人では気づけない視点を、みなさんと楽しく話しながら触りながら感じられたのがよかった

・展示の配置にも意味があるだろうなと感じた

・目が見えているはずなのに気づかなかったことがあるのを、見えない人から教えてもらえた

このような機会がもっとあると嬉しい

などなど

「参加してよかった」と言っていただけたのが本当に何よりでした。

この鑑賞ワークショップは毎年行っていますが、そのたびに驚きと新鮮さ、鑑賞する楽しさを感じます。

今回の発見と気づき、反省点等、次年度ワークショップの内容に繋げていきます。

ご参加いただいたみなさん、そして根本裕子さん、本当にありがとうございました。

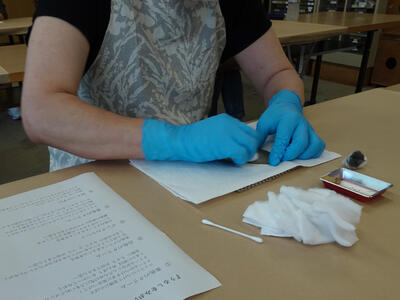

創作プログラム「ピンホールカメラを作って撮影してみよう」開催しました

2月4日(土)、当館実習室にて創作プログラム「ピンホールカメラを作って撮影してみよう」を開催しました。

講師は須賀川市出身の写真家、村越としやさんです。

村越さんには、3月5日まで開催されていた「福島アートアニュアル2023」にご出品いただいていました。

箱にあけた小さな針穴から入る光によって外の像を写し取る「ピンホールカメラ」。

今回の講座では、ピンホールカメラを手作りし、風景や人物などを撮影し、最後に暗室で現像をしました。

午前中はカメラづくりです。

村越さんが準備した型紙を元に、黒い厚紙をカッターで切り抜いていきます。

切り抜くのは全部で3枚。

切り抜いた紙に切り込みや折り目を入れ組み立てると、3つの小さな箱ができあがりました。

この3つの箱を組み合わせて、光が入り込まない暗箱が完成。

箱ができたところでピンホールづくりへ。

小さく切ったアルミ板を、紙ヤスリで薄く削っていきました。

ここで一番大事な穴あけの作業。

まち針を使ってアルミ板にピンホールをあけます。

きれいに穴があいているか、ライトボックスの光を当てて確認します。

ピンホールがあいたアルミ板を、箱に切り抜いた穴に貼り付けます。

最後にピンホールの上にパーマセルテープを貼ってシャッターを作り、カメラの完成です!

午前中はここまで。

午後からは撮影・現像作業をしました。

まずは撮影の流れについて村越さんから説明をしていただきました。

それぞれ作ったカメラのピンホール面から印画紙面の長さと、ピンホールの大きさを元に、F値(絞り値)を計算します。

撮影場所の明るさから露出時間(シャッターを開けている時間)を決め、撮影へ。

部屋を真っ暗にして、印画紙を箱の中にセットし、最初の1枚は試し撮りです。

ピンホールカメラを持って、全員で屋外に出て撮影します。

試し撮りが終わると、部屋を真っ暗にして現像作業を行います。

デジタルではないので、現像するまでどのように撮れているのか分からないわくわく感があります。

カメラの中から印画紙を取り出し、現像液→停止液→定着液→水洗という流れで浸していきます。

現像液の中で真っ白な印画紙に像が浮かび上がる様子はとても面白いです。

現像した写真(ネガ)を見ながら、箱に隙間があいていないか、露出時間は適当かなどを村越さんに相談します。

ここからはそれぞれの作業へ。

1、暗室で印画紙を箱の中にセットする

2、外に出て自由に撮影をする

3、暗室に戻って印画紙を取り出す

4、現像作業

これを時間がある限り繰り返していきました。

講座の日は曇ったり急に晴れてきたりと、天気が変わりやすかったため、露出時間を調整しながら撮影していました。

現像したネガの中から気に入ったものを、引き伸ばし機を使ってネガからポジに反転する作業をします。

時間いっぱいまで、みなさん撮影と現像に取り組んでいました。

現像した写真をお互いに見せあいながら、

「どこを撮ったの?」

「この写真おもしろいね!」

などと、楽しそうにお話されていました。

今はデジタルカメラやスマートフォンで気軽に写真を撮ることができ、写真を撮る仕組みについて意識することはなかなかありません。

今回の講座は写真の原理を体感する貴重な機会となりました。

受講者の方からいただいた感想(一部)です。

・カメラのことをもっと深く知れて、体感できてよかったです。

・カメラを手作りして実際に写真が撮れるなんて驚きです!

・写真のしくみや成り立ちを理解でき、写真ができてくるのが”出会い”みたいでおもしろかったです。

村越さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

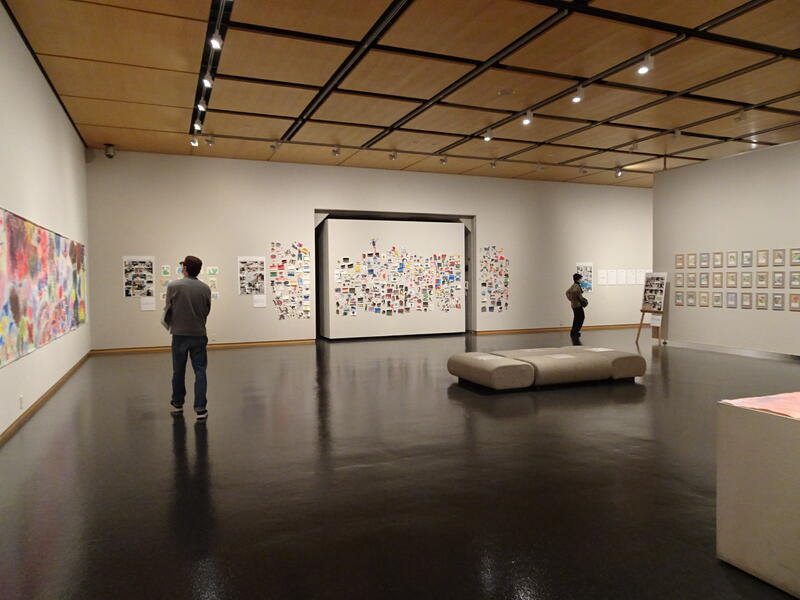

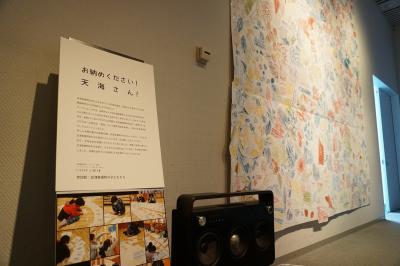

今年も、おとなりアーティスト・学校連携共同ワークショップ参加校作品展がはじまりました!

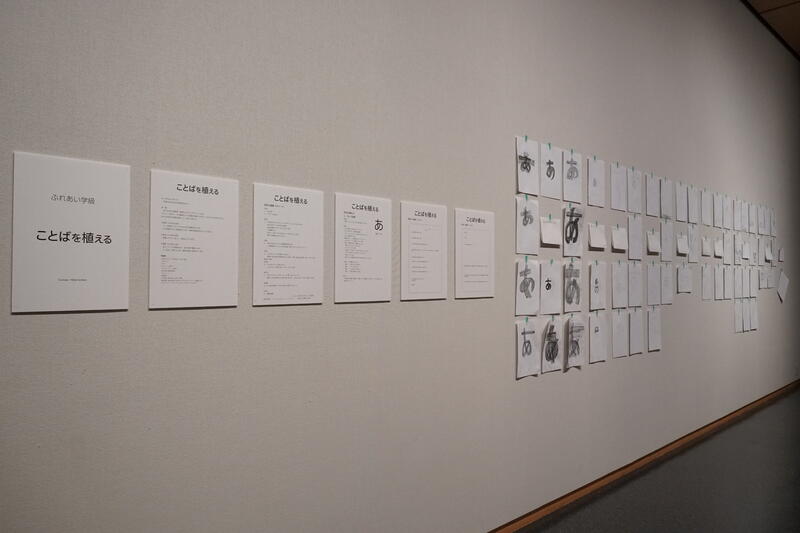

当館では、県内の子どもたちを対象とした「学校連携共同ワークショップ」を2003年より行っております。福島県ゆかりのアーティストを講師に招き各学校等でワークショップを開催しています。今年度は、FRIDAY SCREENのお二人、よしもとみかさんを講師としてお招きしました。参加した子どもたちによる成果展が2月4日からはじまりました。

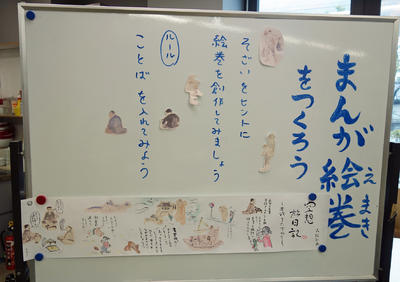

FRIDAY SCREENのワークショップのテーマは「もりもりもじ!」です。私たちの周りに溢れている「文字」をテーマにしたワークショップです。

福島市教育委員会教育研修課(ふれあい教室)

ふれあい教室のテーマは、「空間に自分の好きな言葉を植えよう」です。自分の好きな言葉を「植物のような」デザインにし、その言葉が地面から生えているように立体を作りました。

展示室に足を踏み入れると、まるで植えられたような「文字」が迎え入れてくれます。「ぐーん」は展示室の天井を突き抜けるくらいの大きさです。

重い「あ」、軽い「あ」、喜んでいる「あ」など、いろんな「あ」を描きました。

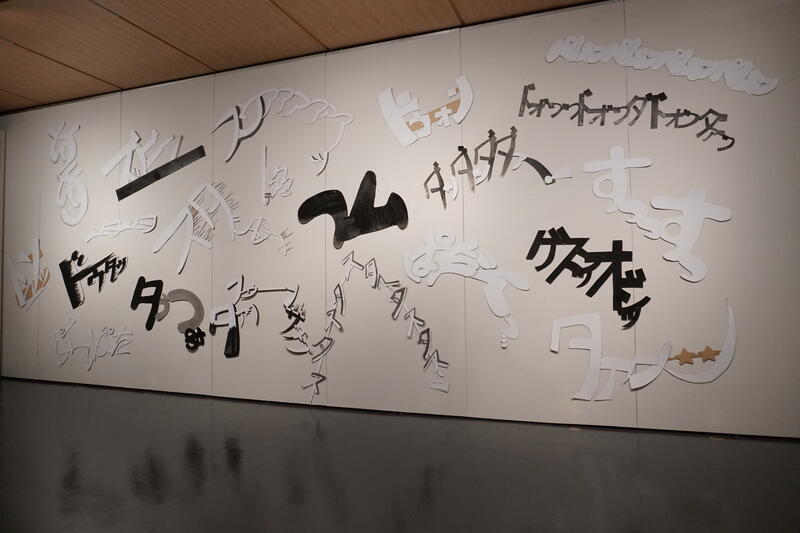

郡山市緑ヶ丘中学校・郡山第一中学校(美術部)

こちらのテーマは、「君×(駆ける) kimi-kakeru」です。友達の走る姿に音をつけて音をデザインしました。漫画でよく見かける効果音を、友達の走る姿にぴったりの音とデザインで表現しました。「ペムッペムッペムッ」「すっっすっ」「ドウタッ」。それぞれの個性が光ります。

よしもとみかさんのワークショップのテーマは、「私のいまを色と形で表現してみよう」です。よしもとさんと学校の先生が、子どもたちに合う素材や画材を選び、それぞれの学校で違う内容のプログラムをつくりました。

会津坂下町立坂下中学校(文化部)

10メートルのキャンバスに、全身を使ってダイナミックに描きました。躍動感ある作品です。

会津若松市立第二中学校(美術部)

プラスチックの板に紙を貼り、オイルパステルで色を塗りました。やわらかな色合い、個性的な形が独特な存在感を放っています。

いわき市立小名浜第三小学校(2年生)

よしもとさんが鳴らすピアノの音から、色や形のイメージを膨らませ、赤・青・黄の絵の具だけを使って描き、色々な形に切りました。子どもたちの小さな手から次々と楽しい作品が生まれていきました。

小野町立小野小学校(5年生)

正方形の紙に数字を書いて画面を分割し、オイルパステルで色を塗りました。割りばしで引っかいたり、オイルで溶かして制作しました。小さな画面に数字が楽しげに描かれています。

西郷村立米小学校(1・2年生)

赤・青・黄3色の色水を大きな画用紙に垂らします。紙の端を友達ともって、画面上で色水を動かします。3色が混ざり合うことで複雑な色調が生まれ、幻想的な作品です。

子どもたちに「つくる喜び」を与えてくださったFRIDAY SCREENのお二人、よしもとみかさん、当事業にご協力くださった多くの方々に心より感謝いたします。

おとなりアーティスト・学校連携共同ワークショップ参加校作品展は、2月26日(日)まで開催しています。子どもたちの充実した活動の足跡がダイレクトに感じられます。みなさまのご来場をお待ちしております。

会場:当館企画展示室B

入場:無料

開館時間:9時30分~17時(入館は16時30分まで)

休館日:6日(月)、13日(月)、20日(月)、24日(金)

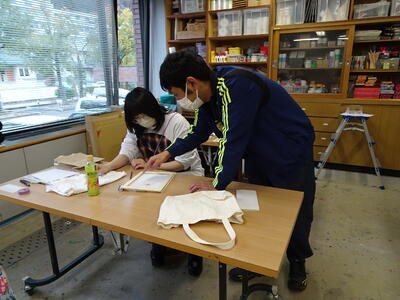

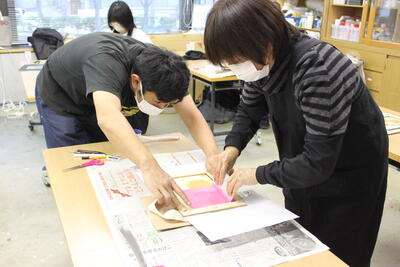

創作プログラム「シルクスクリーンでオリジナルTシャツを作ろう!」を開催しました

1月15日(日)に当館実習室にて創作プログラム「シルクスクリーンでオリジナルTシャツを作ろう!」を開催しました。講師は、版画家の大河原健太さんです。

大河原さん着用のTシャツは大河原さんがデザインしたもの。大河原さんは人気ブランドのデザインの仕事もされています。

「シルクスクリーンはどんな版画?」「木版みたいに反転しないの?」の受講者の質問に、大河原さんは実演開始。下準備が済んだ版に白いインクをのせてスクィジーでのばすと・・・

黒い画用紙に大河原さんが描いた絵が現れました!実際の工程を見て、みなさん納得。

仕組みがわかったところで、作業に入ります。

まずは、下絵の準備です。下絵をあらかじめ準備されていた方も多くて、木枠のついたA4サイズの版と下絵のサイズ調整を行いました。木枠の内側2㎝ほど余白をつくると、印刷しやすくなるので、そのサイズに収まるようにします。

下絵を版にトレースします。版を浮かせて、ペンタイプの描画材を使って下絵をなぞります。

面の部分は、面相筆に描画剤をつけて塗っていきます。

絵を版に写し終わったら、版を裏にしてスクィジーで乳剤をのばして、目止めをします。

乳剤をドライヤーで乾かし乾燥させます。

洗い油を版に塗り、筆を使って描画剤を溶かします。その後、版を水で洗い、乾燥させます。

洗い油で描画剤を溶かすと、トレースした線や面部分の細かな目にインクが通る状態になります。

午前はここまでです。

午後からいよいよ印刷していきます。初めに、多色刷りとグラデーションの色付けの仕方をレクチャーしてもらいました。

シルクスクリーン用の絵具やアクリル絵具から自分の使いたい色を選びます。アクリル絵具を使う場合はメディウムを混ぜて、水飴くらいの固さに調整していきます。また、色に透明感を出していきたい場合はメディウムを足すと効果的です。

さあ、印刷開始です。

版上の使わない絵はマスキングテープで目止めをしておき、インクを絵の横に多めに置きます。

スクィジーを斜め45度の角度で引きます。

絵が写りました!

刷り終わったら、版を水洗いし、乾かします。版を何度も使うことができるので、持参のトートバッグやTシャツなどにどんどん印刷していきました。

こだわりの作品が次々と出来上がりました!

受講者の方からです。

・とても楽しかった。シルクスクリーンについてよく理解できた。

・自分の絵がプリントされてうれしい!

・反転など考えなくてもそのまま版にできるなど簡単で大変楽しめた。

みなさん、ご自分のこだわりがつまった作品をつくりあげていて、どの作品も素敵でした。困っている時にはすぐにアドバイスをして、細やかに指導してくださった大河原さん、ありがとうございました!

芸術鑑賞講座を開催しました

12月10日(土)、早川博明氏(前当館館長)による今年度最後の「芸術鑑賞講座ー名画との対話」第4回目を開催しました。

今回ご紹介した西洋美術の巨匠は「フェルメール」です。

前回のレンブラントと同じく、17世紀オランダで活動したフェルメール。

現存する作品は多くてもわずか30数点ほどのみです。

その希少性と高い人気から、フェルメールは所蔵館の目玉の一つとして扱われており、美術展でもフェルメールはその展覧会の「顔」として特別な輝きを放っています。

光の微妙な加減を描き出し、落ち着きと謎めいた雰囲気を演出する技巧もさることながら、一目でこれはフェルメールだ!と分かる独自のスタイルを確立させたのはよく考えると凄いことですよね。現在の高い名声と人気も踏まえて、まさに唯一無二の画家と言えるでしょう。

ご参加いただいたみなさま、早川さん、ありがとうございました!

今年度の鑑賞講座はこれで終了ですが、2023年度も早川さんによる鑑賞講座は引き続き行う予定です。

日時および講座内容のテーマはまだ告知できませんが、初回が6月以降になる予定ですので、春にはホームページや美術館ニュースで鑑賞講座の年間予定をお知らせいたします。

来年もぜひご聴講にいらしてください。お楽しみに!

創作プログラム「想像のお庭を作ろう」を開催しました

12月11日(日)に当館実習室にて創作プログラム「想像のお庭を作ろう」を開催しました。講師は、美術作家の杉浦藍さんです。

今回のプログラムは、事前準備として、参加者に日常生活の中で自分のまわりにあるものを写真に撮ってきてもらいました。それをA4の紙に印刷し、色紙として制作に使っていきます。

参加者も杉浦さんもいろんな写真を前にワクワク。「これは何かな?」「ロディだよ!」「これは?」「水滴が付いた麦茶のコップ」など、聞いてみないとなんだかわからない不思議なものから、脂がのったステーキ、タイヤ、レゴなど、ユニークなお気に入りのものがたくさん集まりました。

次に、杉浦さんに葉や茎のつくり方のコツを教えてもらいました。

見本の想像の植物には葉脈があると思ったら、葉脈に見えていたのは道ばたで見かけたカラスよけネットだったり、穴が開いている葉っぱと思いきやプラスティックのカゴだったり。写真の柄や形、色などを生かして切り取り、貼り付けて立体にしていきます。

さあ、好きな色紙と容器を選んで制作開始です。

杉浦さんは自分のやりたいように自分だけの植物をつくってください!とのことで、自分のペースで制作していきます。

撮った写真の模様を生かして、想像力を使って、手を動かして、いろいろな植物ができていきます。

和気あいあいと活動して、あっという間に制作時間が過ぎました。

完成です!作品をみんなで鑑賞しました。

どれもおもしろい植物です。それぞれのこだわりを聞くのも楽しい時間です!

がんばりました!ダイナミックな植物ができたね。

受講者の方からです。

・手の中でいろんな花や葉ができてきて、楽しかった。頭の中の完成図と違うものができた。

・子どもの想像力はこちらが思いもしないものを作り出すので、とても楽しく過ごせました。

・面白かったです。3歳でも参加できることがわかったのが1番の収穫でした。

楽しくて想像力を刺激する制作時間をつくってくださった杉浦さん、ありがとうございました!

創作プログラム「鍾馗様の小旗を作ろう」を開催しました

11月20日(日)に当館実習室にて創作プログラム「鍾馗様の小旗を作ろう」を開催しました。今回は、当館にて開催中の企画展示「亜欧堂田善展」の関連ワークショップです。講師は、伝統工芸須賀川絵のぼりの吉野屋六代目大野青峯さんです。

まず、大野さんから絵のぼりの成り立ちについてお話がありました。江戸時代に男の子が生まれると、のぼり旗に絵を描きお祝いするようになりました。「須賀川絵のぼり」は白河藩主松平定信の御用絵師亜欧堂田善が、和紙や布地に唐の守り神である鍾馗を描き、庭先に立てたのが始まりで、田善から弟子・安田田騏へ、田騏から吉野屋の初代大野松岳へと継承されて、今に至ります。

お話が終わり、制作の開始です。

はじめに、オリジナルの落款を作ります。自分の名前をそれぞれ考えたデザインで型紙に書いていきます。

型紙から各自がデザインした文字をカッターで切り取っていきます。ここで切り取る際のポイントがあります。型紙の字や図がスポッと抜けないよう、線が曲がるところやぶつかるところは、切り取らないでつなぎとして残すようにします。

落款ができあがったら、鍾馗様の図柄を選びます。

左の鍾馗様は不動、真ん中は四方八方に目を配り、右は動きがあるポーズをとっています。大野さんは、左は長男、真ん中は三男、右は次男へののぼり旗としておすすめするそうです。みなさんは、自分の好きな図柄、お孫さんへのおくりものなど、それぞれ選ばれていました。

さあ、馬毛のハケを使って顔料をすりこんでいきます。

顔料を付けすぎると滲み、逆に足りないとかすみます。加減を調整しながらすりこみます。

仕上がりはどうでしょうか?

第1段階はこれで完了です。鍾馗様の全体図が小旗に付きました。

第2段階は、顔料が付かなかったつなぎの部分(サンプルでは赤い箇所)を、面相筆で描いていきます。

細い線が途切れたつなぎ部分は、繊細な筆づかいが求められるので、サンプルと見比べながらみなさん慎重にじっくりと筆を運んでいました。

同様に、自作の落款にも顔料をすりこみ、つなぎ部分をうめていきます。

みなさん途切れている部分を丁寧につないで仕上げていきました。

最後に、アイロンをして小旗に棒とひもをつけてもらいます。

完成しました!

自分だけのオリジナルの小旗が出来上がりました。

受講者の方からです。

・こんなに本格的にやるとは思っていなかったのでびっくりです。感動です。

・大変良かったです。孫にプレゼントいたします。

・筆でかくのは難しかったけれど、きれいにできあがってよかったです。

お子さんが小さい時に吉野屋さんにのぼりを作ってもらい、毎年端午の節句にのぼり旗を立てている参加者の方がいらっしゃいました。地元に根付く伝統工芸を体験できる機会をつくってくださった大野さん、アシスタントの安齋さんありがとうございました!

創作プログラム 「ドローイング、ドローイング、ドローイング。」楽しかったです!

創作プログラム

「ドローイング、ドローイング、ドローイング。」

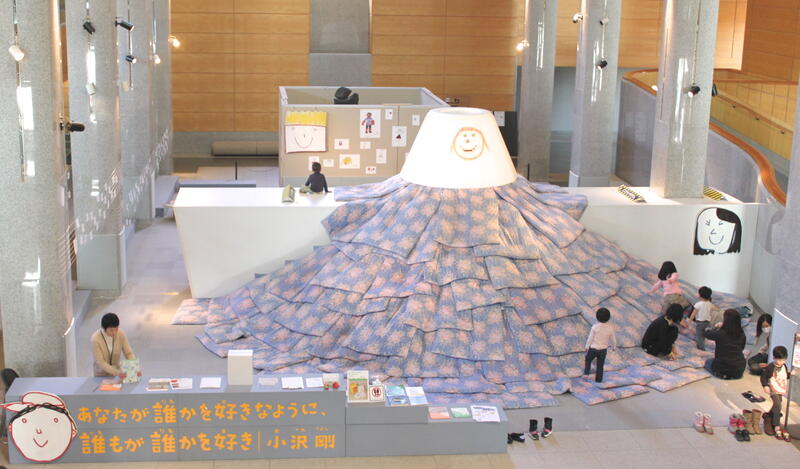

講師:美術家・小沢剛氏

日時:11月3日(祝・木)

場所:美術館エントランスホール、庭園

参加者:高校生23名

11月3日、秋晴れの気持ちのいい日、美術家の小沢剛先生をお招きし、23名の高校生とともに、ドローイングをテーマにしたワークショップを開催しました。その様子をご紹介しましょう。

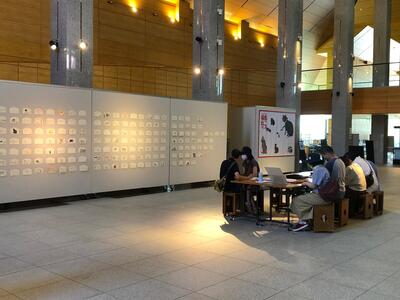

9時半。開館と共に大きなクラフト紙が敷き詰められたエントランスホールに集合。

さて、これからいったい何が始まるのでしょうか。

まずは小沢さんが「ドローイング」って何、そしてこれから何をするのかを簡単に説明して下さいました。「ドローイング」とは画材を手にして紙の上で腕を動かす、その痕跡のこと。今日は二つの方法でドローイングをしていきます。

その前に、緊張をほぐすアイスブレイク。みんなで常設展示室に向かいました。

それぞれの展示室で、「自分だったらどの絵が欲しい?」という小沢さんの問いに10秒で回答。絵の前で、どこが好き、どこが気になったかを発表しながら、少しずつ気持ちをほぐしていきました。

最後の展示室には小沢さんの「ベジタブル・ウェポン」シリーズ8点が展示されています。若い女性が野菜の銃を構えた不思議な写真を前に、どのように作品が制作されたのか、そこに込められた小沢さんの想いをお聞きしました。

鑑賞が終わったところで、エントランスホールに再集合。

いよいよドローイングに取りかかります。最初は約2メートル四方のクラフト紙に墨でドローイング。しかも音楽に耳を傾けながらの描画です。

でも、いきなり大きな紙に描くのは大変。まず小さな紙でエクセサイズです。小沢さんがのこぎりを叩いたり、縄跳びをぶんぶんとまわしたりして音を出し、それを聞きながらA3の画用紙にドローイングをして墨の感じをつかみました。

さあ、本番です。15分程度のオーケストラの演奏を聴きながらクラフト紙にドローイングをしていきました。演奏が終わったところで、一旦手を止め、それぞれの作品について参加者の話を聞きながら小沢さんが丁寧に講評。そして今聞いた音楽が、クラウディオ・アバド指揮ベルリンフィルの演奏によるチャイコフスキーの「1812年」という曲で、1812年のフランス・ナポレオン軍のロシア進軍を撃退するロシア軍の様子を表現したものであることが紹介されました。しかし今年2月のロシアのウクライナ進攻後、演奏するのはふさわしくないという意見もあるいわくつきの曲だそうです。芸術が政治に利用されることがある、そして社会状況によって作品の解釈が大きく変化することを知りました。

次に、自衛隊による同じ曲の演奏が流れました。実際の大砲の音が加わり、印象がかなり異なります。

午前中は二つの演奏をバックグラウンドに、筆に一杯墨を含ませて滲みを用いて描いたり、ドリッピングしたり、あるいは細い筆で線を描いたり、思い思いに耳と手と体を使って大きな紙に描きました。

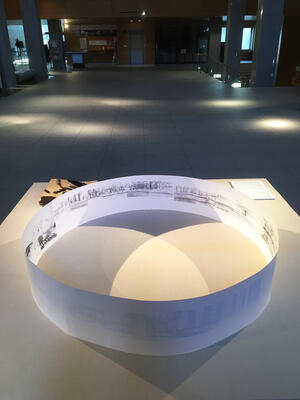

さて、午後は一転、美術館の庭でパノラマドローイングです。最初は4人ずつ、次に8人ずつ、位置を換えながらグループで円を作り、A4の大きさの画用紙に鉛筆で、それぞれが目の前に見えている風景を描いていきます。それらを円形につなげればパノラマになるのです。

最後は、美術館正面の彫刻、井上武吉作《my sky hole 82-2》の周りに集まって全員で大きな一つの円を作り、庭園、美術館、図書館など周囲の風景をスケッチしました。

それらを一つのパノラマ画にする作業は美術館スタッフの担当。別室でパソコン作業により個々の画像を繋げて1枚の長い紙にプリントアウトし、パノラマに仕上げていきます。

その間、エントランスホールで高校生たちはアートブックの制作に取り掛かりました。午前中、自分が描いた墨ドローイングから好きなところをA3の大きさにトリミングし、切り取ります。8枚切り取り、ストーリーを思い描き、構成を考えて順番を決めていきました。そして最初のエクセサイズで描いたA3のドローイングを表紙にして、糊で貼り合わせていけば、1冊のアートブックが完成です。

大きな紙に描いたものを、小さくトリミングしていくと、イメージの印象が大きく変わるものです。余白を大きく入れてみたり、ある部分にフォーカスしてみると不思議に物語が見えてくることがあります。

それぞれのアートブックができたところで、お互いの作品を鑑賞。自分は誰のどこのページが気に入ったか、好きか、いいところを見つけて発表し、作品を講評しあいました。

そうこうしている間に、パノラマドローイングが出来上がってきました。最後にみんなで作った一つの風景を観賞。

観察、接続、思考、感情、偶然、即興、鉛筆、墨汁、小さな画用紙、身体サイズの紙、そして編集。今日体験したいろいろなドローイングのやり方、そして楽しみ方を振り返りました。

盛りだくさんの一日。スタッフも、高校生たちのパワーに圧倒された熱い一日でした。

それぞれの墨ドローイングを1枚ずつ使って作った共同アートブック、パノラマドローイングは、現在エントランスホールで展示しています。是非ご覧ください。

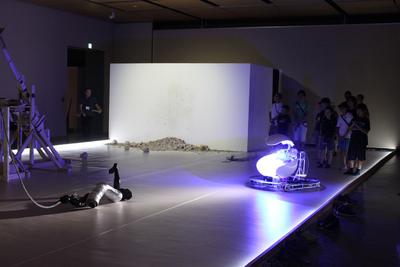

実は震災後の2012年、小沢さんは同じエントランスホールで《あなたが誰かを好きなように、誰もが誰かを好き》(通称ふとん山)を展示して下さいました。多くの子供たちが遊びに来てくれたのですが、今回の参加者の中にも二人いました。感無量でした。今回のワークショップも参加者の記憶のどこかにとどまり、10年後、20年度、何かのきっかけで思い起こしてもらえれば嬉しいです。小沢さん、本当に有難うございました。

芸術鑑賞講座を開催しました

10月8日(土)、早川博明氏(前当館館長)による「芸術鑑賞講座ー名画との対話」第3回目を開催しました。

今回ご紹介した作家は「レンブラント」です。

17世紀オランダ絵画を代表する巨匠のひとりで、作品では集団肖像画を描いた「夜警」で特に知られています。

レンブラントは、自画像を生涯にわたって描き続けたことでも有名です。

彼の肖像画や自画像からなかなか目が離せないのは、描写の技術はさることながら、モデルがこちらに何か訴えかけているように思えるほど、人物の内面性と存在感をリアルに描き出しているからでしょう。

早川さんのご解説を受けながら、レンブラントが残した数々の名作をみなさんでじっくり鑑賞しました。

ご参加いただいたみなさま、早川さん、ありがとうございました!

今年度の鑑賞講座は、以下の次回で最終回になります。

第4回目(最終回)

日時:12月10日(土) 10:30~12:00

テーマ:「バロックの巨匠たち(4)-フェルメール」

会場:当館講堂

受講申込みは不要ですので、開催日に直接講堂までご来場ください(聴講無料)。

宮城県美術館でも11/27まで「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」が開催していますね。

フェルメールについてもっと詳しく知りたい!という方は、12月の本講座にもぜひご参加になってみてください。

ご来場をお待ちしております!

「アートなおはなしかい2022」を開催しました

9月23日(金・祝)、県立図書館さんと「アートなおはなしかい2022」を開催しました。

今回は、当館で開催中の企画展「生誕100年朝倉摂展」の関連イベントでもありました。

はじめに図書館で絵本をよみきかせてもらいました。美術館での作品鑑賞に関連する絵本を選んでいただきました。

1冊目は、『アンジェリーナ はじめてのステージ』(キャサリン・ホラバード 著/ヘレン・クレイグ 絵/おかだよしえ 訳)です。バレエ好きのアンジェリーナとヘンリーが舞台に出演するお話です。2冊目は、『あいうえおうた』(谷川俊太郎 文/降矢なな 絵)です。谷川さんの生み出すことばがリズミカルで耳に心地のよい絵本です。

それから、美術館へ移動して「生誕100年 朝倉 摂展」を鑑賞しました。彫刻家・朝倉文夫さんの娘の朝倉摂さんの回顧展です。絵画、舞台、絵本と多彩に活躍した女性アーティストです。

まず鑑賞したのは、珠玉の挿絵が展示されている絵本のパートにある「てまりのうた」です。

「てまりのうた」は、うさぎ、まり、みかん、雨など絵本に出てくる題材が美しく描かれた挿絵で構成されています。ここでは「うさぎ」の作品を観て、うさぎが画面から前足やしっぽがはみ出しているくらい大きく描かれていることに気付きました。

次に「てんぐのかくれみの」を鑑賞しました。

こちらの作品は、「かくれみの」の部分が光沢あるフィルムでコラージュされています。「この絵の中で、1カ所だけ違う方法でつくられているのはどこかな?」と問いかけると、「もくもくしたけむりの描き方!」「天狗と女の子の着物の赤が違う!」「かくれみのが光っている!」など、子どもたちはいろいろな視点から答えを出してくれました。子どもたちの豊かな感性に拍手です。

そのあとは、お楽しみのよみきかせタイムです。展示室内の特設の絵本コーナーで読んでいただきました。

実際の作品を観てすぐに『てんぐのかくれみの』(岡本良雄 案/朝倉摂 画)を読んでもらいました。彦一が天狗の子どもから透明人間になれるかくれみのをだまし取って、いたずらをしていく展開にハラハラ。みんな集中してお話に聞き入っていました。

そして、原画が展示されている本を紹介していただきました。

『てまりのうた』(与田準一 さく/朝倉摂 え)、『三月ひなのつき』(石井桃子 さく/朝倉摂 え)、『スイッチョねこ』(朝倉摂 絵/大佛次郎 文)の3冊です。『スイッチョねこ』は、ねこが虫を食べちゃうと聞いてみんなびっくり!

本の紹介が終わると再び作品鑑賞へ。舞台美術のパートに移動しました。舞台美術家としても活躍された摂さんが手がけた舞台模型「ハムレット」を鑑賞しました。

図書館でよみきかせてもらった『アンジェリーナ はじめてのステージ』を参考に、模型の中でアンジェリーナやヘンリーがどのようにステージに立つか想像しました。

そして、摂さんと詩人・谷川俊太郎さん、グラフィックデザイナー・粟津潔さんで合作した「衝立」を鑑賞しました。

「この絵からどんな音がするかな?」と子どもたちに聞いてみると・・・。目玉がびっしり描かれたワンピースからはギョロギョロ、包丁からザクザク、瓶からリンリン、電球からピカピカ、釘からトントン、虫からニョロニョロ、カサカサ、目玉からパチパチなどなど。絵からいろいろな音が聴こえてきたようです。

作品鑑賞と絵本のよみきかせの後は、美術館の実習室で工作の時間です。今回は、《スイッチョねこ》の作品から、ガチャガチャスタンプを使ってポストカードをつくりました。

まず、スポンジを輪ゴムと毛糸でまとめてガチャ玉の中に入れてスタンプを作ります。

子どもたちの小さな手でひとつにまとめるのは大変そうでしたが、みんな頑張りました。

次に、ガチャガチャスタンプとアクリル絵の具を使って、美術館スタッフお手製のポストカードにスタンプします!

みんなポンポンポンとスタンプを押して、素敵なポストカードが出来上がりました!

本好きな子どもたちが集まったので、貸し出し可能な摂さんの絵本を借りに、図書館へ戻っていきました。きっと絵本を読んだら、みんなで一緒に鑑賞した摂さんの作品を思い出すね!ガチャガチャスタンプも再利用できるので、また家で工作してみてね!

ご参加くださったみなさま、図書館スタッフのみなさま、ありがとうございました!

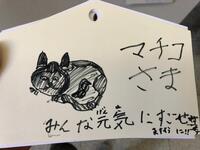

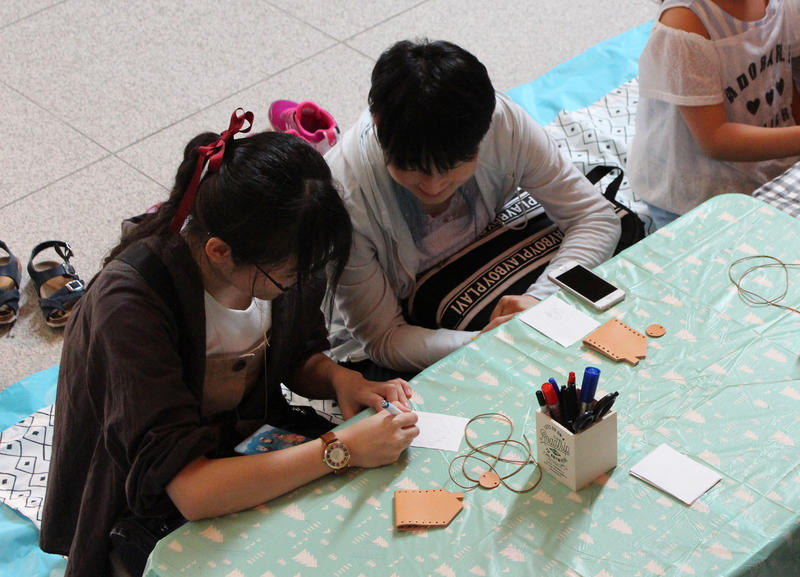

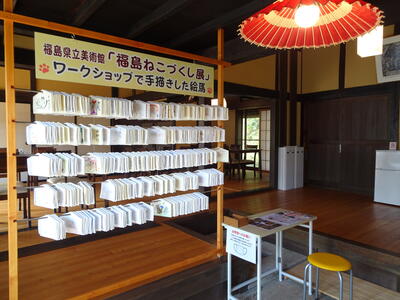

「福島ねこづくし展」ワークショップ手作り猫絵馬が信夫山で再展示!

7/23~8/21まで開催していた「福島ねこづくし展」のことで嬉しいお知らせが!

館内ホールでは、参加自由のフリーワークショップ「手作り猫絵馬を作ろう」コーナーで、多くのお客様にオリジナルの猫絵馬を作成いただきました。

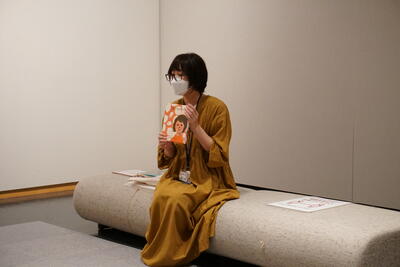

展覧会会期中のワークショップの様子

その場でホールに掲示された参加者様の猫絵馬は約900枚にのぼりましたが、それらが昨日9月28日(水)から信夫山にて再展示されています!

展覧会でもご協力いただいた特定非営利活動法人ストリートふくしま様のご厚意で実現しました。

信夫山ねこ稲荷神社 ねこ稲荷神社のすぐ隣にある古民家西坂家

展示されている場所は、山腹の信夫山ねこ稲荷神社に隣接する古民家西坂家です。

ゆっくりできるとても素敵な雰囲気の古民家カフェで、年内は展示していただけるので、描かれた方々もそうでない方もぜひ足をお運びください!

古民家西坂家は開館時間10:00~16:00。木曜日休館、休憩と手作り絵馬ご観覧は無料です。

信夫山猫稲荷と古民家西坂家の詳細や、アクセス等については、以下の信夫山HPからご確認ください。

https://www.shinobuyama.com/kominka-nekoinari

「みんな大好き!福島ねこづくし展」閉幕しました。

7月23日(土)から開催した特集展示「みんな大好き!福島ねこづくし展」は、先週末8月21日(日)で閉幕しました。

一ヶ月弱の会期だったので行けなかったという方もいらっしゃると思います。

以下、展覧会内容をふりかえります!

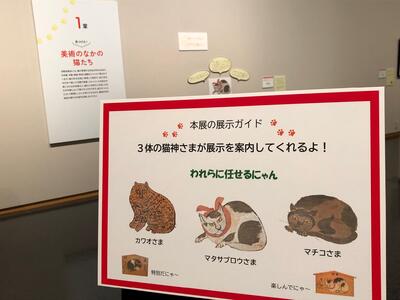

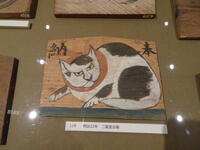

展示は2部構成で、第1部では猫がモチーフとなっている当館の収蔵品を31点展示しました。

描き方と絵の内容に注目し、3つのパートに分けてご紹介。

今回は特別に、第2部の猫絵馬から抜け出た「カワオ」「マタサブロウ」「マチコ」さんたちが展覧会ガイドを務め、作品の見どころなどをわかりやすく紹介してくれました。

第1部の1パートめは「キマッてる!モデル猫たち」と題して、絵のモデルとして堂々と猫がポーズをきめている作品を展示。

版画家・斎藤清の猫作品が多いですが、まとめて並べて見ると、構図を考える作家のモダンな感覚がよく分かります。

お客様のアンケートで「斎藤清に対するイメージが変わった」というお声もいただきました。

福島を代表する彫刻家・佐藤玄々の作品は、猫の体の柔らかさや丸みの表現が見事です。

2パートめのテーマは「猫かわいい。小さきものたち」。

動物の小さくて尊い命、猫の可愛らしさに眼差しを向けた作品が並びます。

寝ている子猫を描いた渡部菊二のデッサンや、飼い猫を小さく登場させている山口薫の水彩画を見ていると、作家の温かい愛情が伝わってきます。

3パートめのテーマは「一緒に暮らそう。生活のなかの猫」。人間の暮らしに溶け込んでいる猫の様子を描いた作品を展示しました。

出品している酒井三良、室井東志生、春日部たすくは全員福島県出身の作家です。

室井東志生は、歌舞伎役者や落語家など著名人の肖像画を多数手がけた画家で、ここでは会津若松出身の舞踏家・ダンサーである長嶺ヤス子氏と猫たちを一緒に描いています。

春日部たすくの水彩画はサイズが大きく、自宅で飼っていた猫たちにまつわるエピソードや想いをユニークな視点で絵画化しています。

猫たちをとても愛していたことが作品から感じ取られます。

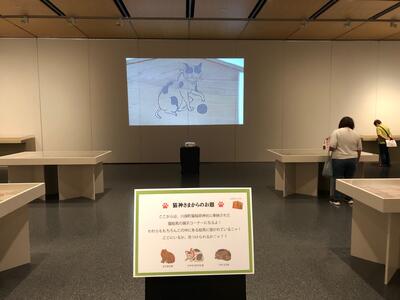

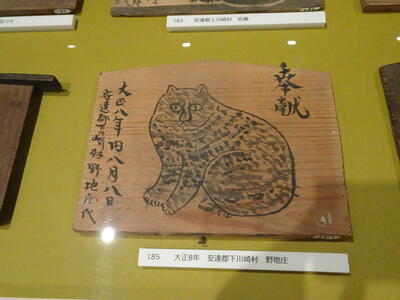

続いての第二部では、川俣町猫稲荷神社に奉納された猫絵馬を紹介しました。

絵馬の出品総数は347点。本来は650枚以上ありますが、そこからピックアップしての出品です。それにしても大ボリューム!

養蚕が盛んな川俣では、鼠を駆除する猫を「猫神さま」として祀る民間信仰が生まれ、主に明治から大正期にかけて養蚕の成功を祈願する猫絵馬が庶民たちによって作られました。

猫神信仰は宮城県や群馬県にもありますが、当時の絵馬が着色ありで状態よくここまで大量に残されているのは、川俣町だけだそう。

いかにも絵師が描いたような名作もあれば、庶民がとても頑張って描いたからこそ出てくる独特の画力による作品など、どれも個性的で魅力に満ちています。

7月31(日)には、猫神信仰を研究されている村田町歴史みらい館館長の石黒伸一朗氏によるスライドトークを行いました。

川俣町の猫絵馬はもちろん、そのほか福島に密かにある猫の石像たちについてもお話ししてくださり、実際に行って見てみたい!という好奇心がかなりくすぐられるご講演でした。

福島は「猫啼」や「猫魔ヶ岳」など猫がつく地名がなぜか多く、知られざる猫大国だったのかもしれません。

実は当館すぐ裏にそびえる信夫山にも猫稲荷神社が存在して、現在は愛猫の健康を祈願する神社として人気を集めています。

また館内ホールでは、誰でもその場で参加できるフリーワークショップ「猫絵馬作り体験コーナー」を設けました。

みなさんの手作り猫絵馬が掲示用の壁に連日増えていき、描く人・絵馬を見る人でとても賑わいをみせていました。

こちらの予想を遙かに超えてみなさん作っていただけたので、ただただ感謝です。

おなじみになってきた展覧会フォトスポットは今回も登場!絵馬の猫たち、大活躍です。

不思議と魅力に満ちた猫神信仰と川俣町に残る猫絵馬、当館の猫コレクション、来館者による現代の新たな猫絵馬と、まさに「ねこづくし」な特集展示でした。

ご来館いただいたみなさま、ありがとうございました!

下記の当館Youtubeチャンネルでも本展の様子を紹介しているので、ぜひこちらもご覧ください。

芸術鑑賞講座を開催しました

8月13日(土)、当館前館長・早川博明氏による「芸術鑑賞講座ー名画との対話」第2回目を開催しました。

今回ご紹介した作家は、ベラスケスです。

17世紀バロック期にスペインで宮廷画家として活躍した人物で、庶民から王侯貴族まで幅広い人々をモデルに描いた肖像画や、宗教画など数多くの名作を生み出しました。

後世の芸術家にも多大な影響とインスピレーションを今もなお与え続けている、西洋美術史の偉大な巨匠の一人です。

構図の斬新さや、大雑把な筆遣いながらも離れて見るときらびやかに見えるテクニックなど、ベラスケスの凄さを作品画像を通して鑑賞しました。

モデルとして描かれた王族の運命はその後明るくはなかったかもしれませんが、絵の中で生き生きと輝いている姿を見ると、ベラスケスが宮廷画家として王族にとても大切にされていたことが納得できます。

ご参加いただいたみなさま、早川さん、ありがとうございました!

次回第3回目の講座は、

日時:10月8日(土) 10:30~12:00

テーマ:「バロックの巨匠たち(3)-レンブラント」

です。

会場は講堂、受講申込みは不要ですので、開催日に直接当館講堂までご来場ください(聴講無料)。

次回以降の予定については下記のページに載せております。

芸術鑑賞講座

ご来場を心よりお待ちしております。

創作プログラム「うるしをみがいて作るピカピカ猫のブローチ」を開催しました

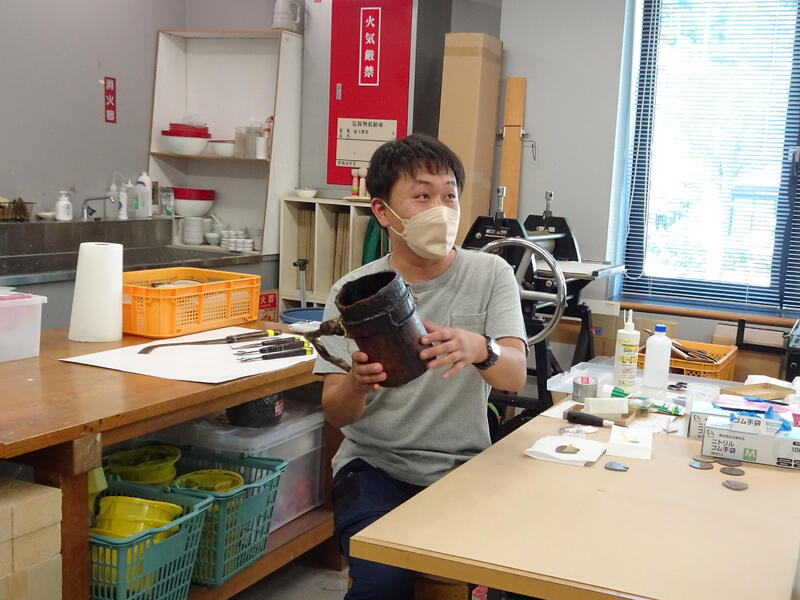

7月30日(土)に当館実習室にて創作プログラム「うるしをみがいて作るピカピカ猫のブローチを午前と午後の部で開催しました。今回は、当館にて開催中の特集展示「みんな大好き!福島ねこづくし展」の関連ワークショップです。講師は、漆芸家の平井岳さんと綾子さんです。

岳さんは、制作に加えて漆掻きの仕事もしています。国産の漆が貴重で手に入りにくくなっていることから、自分で漆を採取するようになったそうです。映像を見ながら漆掻きの現場について解説していただきました。

実際に使っている漆掻きの道具をみせてもらいました。

数日前に山に入って漆を掻いた岳さんの道具です。刃の形状が独特で、掻く道具はずっと昔から変わっていない伝統的なものです。漆掻きに携わっている人は岳さんを含めて福島県ではお二方だけ。自然と向き合いながら、木から樹液を1滴1滴採取するという話をみなさん興味深く聞きました。

漆のお話を聞いた後は、猫のブローチをつくっていきます。まずは、綾子さんの実演です。

作業工程がわかったところで、制作開始です。岳さん、綾子さんがつくった漆が塗られた猫型のプレートをみがいていきます。塗ってある色、塗り方もランダムなので、どんな色や模様がでてくるかはみがいてみてのお楽しみです!

みがくのに3種類の研磨剤を使います。1番目に使うペースト状の研磨剤、2番目、3番目のクリーム状の研磨材です。1番目はこの中では粒子が粗いですが、粗いといっても目には見えない粒子の大きさです。2番目、3番目に進むにつれて粒子が細かくなっていきます。粒子を細かくしていくことでツヤを出していきます。また、どのくらい模様を出すかはそれぞれの好みで、銀色の表面を残してもOKです。いい感じになったと思えば、次の研磨剤に進みます。

細かい所は綿棒を使ってみがいていきます。

ヤスリも使います。日常生活では使うことのない目がとても細かいヤスリで、光沢を出していきます。銀色部分をこするとメタリック感が出ます。

3番目の研磨剤の段階にいっても、みがきが足りないと思ったら、1、2番目の研磨剤にもどってみがいても大丈夫です。いったりきたりしながら自分好みのピカピカ具合までみがいていきます。

ブローチの表面をエタノールで拭き取ります。岳さんにピンを付けてもらって完成です!

岳さんと綾子さんから「漆は年月が経つと強くて固くなる不思議な塗料」「漆は経年で色が明るくなり発色がよくなるので、猫ブローチは使ううちに明るくなっていきます」「お手入れはたまに指でみがいてみてください」と教えていただきました。

最後に出来上がったばかりの「ピカピカ猫ブローチ」を付けて、特集展示「みんな大好き!福島ねこづくし展」を鑑賞しました。今回は、制作も鑑賞も楽しむプログラムでした。

受講者の声です。

・うるしが身近に感じられるワークショップでした。

・1人1人ちがう模様でかわいかったです。

・うるしのことがわかってよかったです。国産うるしの伝統を感じました。

・磨くのに没頭できたので、気持ちもすっきりしました。

暑い中参加してくださったみなさまありがとうございました!漆に親しむ機会を提供してくださった岳さん、綾子さん、ありがとうございました!

令和4年度 第Ⅱ期コレクション展

当館では、7月16日(土)から10月16日(日)まで、2階常設展示室にて「第Ⅱ期コレクション展示」を開催しております。

今回はその展示の様子をご紹介します。

【展示室A】

入って最初のコーナーでは、『特集展示 みんな大好き!福島ねこづくし展』(7月23日~8月21日)に関連して、「動物づくし」を展示しています。

この展示は当館の収蔵作品から、佐藤玄々(朝山)や斎藤清などの、動物をモチーフにした愛らしい彫刻や絵画の数々を紹介しています。

その奥では、「関根正二と大正期の洋画」を展示しています。

関根正二は福島県白河市に生まれ、1915年には二科展に初入選するも、1919年に20歳という若さでこの世を去った夭逝の画家です。

ここでは関根正二を始めとし、岸田劉生や石井柏亭、飛田昭喬など、大正期から昭和期にかけて活躍した画家たちの油彩画を展示しています。

【展示室B】

展示室Bでは、『生誕100年 朝倉摂展』(9月3日~10月16日)に関連して、「戦後社会とリアリズム」の展示をおこなっています。

戦後間もない時期、日本では多くの社会問題が噴出していました。

そうじた時代の中で美術家たちは、1940年代に起こったリアリズム論争を出発点とし、単なる自然の再現に留まらない「現実」の描写を社会の中に求めていきました。

安部公房は社会事象を記録して伝えるルポルタージュの手法を唱え、それに触発された高山良策など前衛美術会の画家たちはシュルレアリスムに通じた手法で政治や社会によって歪曲された心象を描き出しました。

また、画家が社会に身を置いて切実な実感のもとに対象を描き出すべきだと主張した美術評論家の針生一郎に影響を受け、朝倉摂や佐藤忠良、中谷泰、吉井忠らは研究会を立ち上げ、漁村や工場に取材して具象表現による絵画を追究しました。

とりわけ福島県いわきの常磐炭田には多くの美術家たちが訪れ、上記に挙げた人物たちの他、宮崎進や伊藤和子らがズリ山や炭坑長屋の風景を描いています。

さらに、こうした社会にまなざしを向けたリアリズムの美術は、洋画のみならず、横山操や渡辺学といった日本画家たちにも波及しています。

【展示室C】

展示室Cでは、アメリカの美術とヨーロッパの美術を展示しています。

ジョン・スローンや清水登之、野田英夫といったアメリカン・シーンの画家たちの他、アンドリュー・ワイエス《農場にて》、ベン・シャーンのポスターや《ラッキードラゴン》など、アメリカのリアリズム絵画を展示しています。

また、ヨーロッパの美術ではカミーユ・コローの作品を展示しています。

【展示室D】

最後の部屋では、「斎藤清の版画」「現代の版画」を展示しています。

斎藤清の版画では「霊峰」シリーズを中心に1980年代の作品を公開しています。

その向かい側で、加納光於と百瀬寿による、主に1980年代から1990年代にかけての版画作品を展示しています。

構成的な手法を凝らした斎藤清後年の作品と、色彩による実験を試みている加納光於と百瀬寿の作品をぜひ見比べてみてください。

「第Ⅱ期コレクション展示」は10月16日(日)までとなっております。

一般・大学生 280円(団体220円)

高校生以下 無料

企画展と関連した展示が目白押しですので、ご来館の際には併せてご覧ください。

ぜひお誘いあわせの上、ご来館をお待ちしております。

創作プログラム「お気に入りの絵を彫ろう 漆の沈金体験」を開催しました

7月10日(日)に当館実習室にて創作プログラム「お気に入りの絵を彫ろう 漆の沈金体験」を午前と午後の部で開催しました。講師は、今年の2~3月にかけて当館にて開催した、福島県ゆかりの若手アーティストを紹介する企画展「福島アートアニュアル2022」に出品いただいた漆芸家の吾子可苗さんです。

はじめに作業工程を説明していただきました。

次に実演です。

「面にしたい場合は線を交差させたり、何本も線を彫る」「線を太くしたい場合は数本線を引いていく」など、わかりやすく教えていただきました。

さあ、各自で制作の時間です。

まずは、皿の上にチャコペーパーをおいて、各自用意したイラストをのせて、鉛筆でなぞっていきます。

図案が漆の皿に写りました。

お皿に写った線を加工した太い釘でなぞり、浅く彫っていきます。釘を立てて持ち、ギリギリと音がすればうまく彫れている証拠です。

「漢字を彫るのが難しい!」との声に、「最初は大まかなところを彫って、釘に慣れてきたら細かいところに彫り進んでいきましょう」と吾子さん。

彫り終わると、表面をきれいに拭き取ります。そして、漆を模様にすり込んでいきます。漆は触れるとかぶれることもあるのですが、挑戦した人は吾子さんの丁寧な指示のもと、気をつけて漆を擦り込みました。

表面についた漆を拭き取って、いよいよ本金を、真綿をつかって模様に蒔き付けます。丸くふわふわふわと蒔き付けていくのがポイントです。

線が金色で浮かび上がると、その美しさにみなさん気持ちが高まります!

お皿の表面についた金粉をきれいに拭き取ったら、完成です。1週間漆が乾くまで、濡れたティッシュを入れた袋で保存します。袋は密閉せずに口を3㎝ほど開けておきます。

受講者の声です。

・初めて漆をつかって模様をつけたので、楽しかった。工夫して彫ったりするのも楽しかった。

・非常に素敵な経験ができました。金粉をつけた時の華やかな瞬間は素晴らしかったです。

・大人がするような沈金の体験をさせて頂けるのがありがたかったです。

ご参加いただいた受講者のみなさま、1週間経ちましたね。お皿にカステラを載せたい、飾りたい、愛でたいとそれぞれ使い方をお考えでしたが、使うのが楽しみですね!

今回のワークショップは、アートアニュアルにあわせた2月開催の予定が、新型コロナウイルスの影響で延期となりました。受講者のみなさまが待ち望んでいたので、無事に開催することができうれしい限りでした。お申し込みいただいたみなさま、吾子さんありがとうございました!

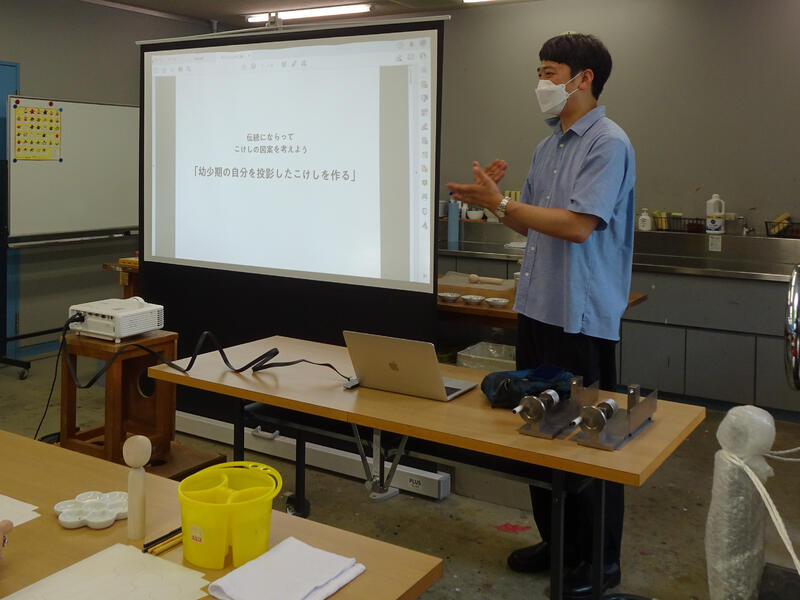

創作プログラム「こけしの源流を想像して、こけしに絵を描こう」を開催しました

6月26日(日)に当館実習室で創作プログラム「こけしの源流を想像して、こけしに絵を描こう」を、午前と午後の部で開催しました。今回は、当館にて開催中の企画展「東北へのまなざし1930-1945」の関連ワークショップです。展覧会のポスター、チラシのデザインを担当された軸原ヨウスケさん(デザイナー)が講師です。

はじめに、伝統こけしの系統の特徴を説明していただきました。

続いて、熟練の伝統こけし工人さんの制作工程の映像を見せていただき、制作意欲が高まっていきます。

いよいよ「幼少期の自分を投影したこけしをつくる」に挑戦です。

まずは、小さい頃の自分を思い出しながら、シートに自分の顔を筆で描く練習です。墨汁と食用の染料(赤・青・黄・緑)を水で溶いたものを使います。

軸原さんにいただいたアドバイスは、「筆に慣れること」「気持ちよくすすっと描ける線、柄を考案して描いていく」でした。

次はロクロの使い方の実演です。ロクロを使ってこけしの髪や模様を描くことができます。

みなさんもロクロを使って模様を入れていきます!

一発勝負なので、筆を入れる受講者の方も手回しロクロを回す軸原さん、美術館スタッフも集中しています。

さらに顔や髪、胴模様を自分好みに仕上げていきます。

最後に、みなさんでこけしの記念撮影をしました!どのこけしもつくった人の“その人らしさ”が表れています。

軸原さんと伝統こけし工人の早坂さんです。

震災で落ち込んでいた時に軸原さんの本(残念ながら絶版)をきっかけにこけしに魅了され癒やされた「こけ女」の方、おじいさまが土湯のこけし工人だった方、現在も鳴子でご活躍されている工人さんなど、こけしと密接な関わりがある方々が軸原さんとこけしに引き寄せられるように集まりました。こけしの奥深さを感じた一日でした。

受講者の方からの感想です。

・想像した以上に筆づかいや絵付けは難しかったが、作品を作る過程が楽しかった。ロクロで色をつけることもできてよかった。

・とてもたのしかったです!!

・工人の方のすごさを体感できました。

ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。小さなこけしに大きな魅力がつまっていることを教えてくださった軸原さん、本当にありがとうございました。

芸術鑑賞講座を開催しました

今年も当館前館長の早川博明氏を講師に、全4回講座の「芸術鑑賞講座ー名画との対話」を開催いたします。

西洋美術史のバロック時代の巨匠たちを各回1人ずつ取り上げ、名画に秘められた絵画表現の意味と魅力を解説します。

6月11日(土)に第1回めの講座が行われました。今回ご紹介したのはルーベンスです。

ルーベンスは「王の画家にして画家の王」という異名を取るほど、当時のヨーロッパで名声を響かせた天才画家です。

代表作《マリー・ド・メディシスの生涯》などの歴史画や、神話画、祭壇画ではドラマチックな表現の力量がふんだんに表れており、一方で肖像画や家族を描いた絵では、人物の生命力が伝わってくる生き生きとした感じが、色づかいや肌の表現によって巧みに再現されています。

宮廷や当時の権力者から沢山の注文を受け、画家として大成功をおさめた彼の多才な手腕ぶりを、作品をお見せしながら解説しました。

ご参加いただいたみなさま、早川さん、ありがとうございました!

次回第2回めの開講予定は、

日時:8月13日(土) 10:30~12:00

テーマ:「バロックの巨匠たち(2)-ベラスケス」

です。

今年は会場を講堂にし、受講の事前申込みは不要ですので、開催日に直接当館講堂までご来場ください(聴講無料)。

次回以降の予定については下記のページに載せております。

https://art-museum.fcs.ed.jp/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD/%E9%A4%A8%E9%95%B7%E8%AC%9B%E5%BA%A7

ご来場をお待ちしております!

令和4年度 第Ⅰ期コレクション展

当館では、3月23日から7月10日まで常設展示室にて「令和4年度第Ⅰ期コレクション展」を開催しております。

今回はその展示の様子をご紹介します。

【展示室A】

最初の部屋では、入ってすぐそばのケース内で「ブロンズ小品の魅力~石原コレクションから」を展示しています。

横浜市の会社経営者であった石原巖氏は、彫刻やパブリックアートの設置に関わる事業に参画する中で、彫刻や油彩画、版画、素描など多彩な作品を蒐集していきました。

今回は、石原氏が築き上げたコレクションの一部から、オーギュスト・ロダンや佐藤忠良、船越保武などによる11点のブロンズ彫刻を紹介しています。

その向かい側では、「春の日本画」として、尾竹越堂、安田靫彦、星茂の作品を展示しています。

奥のスペースでは、関根正二を中心に、岸田劉生や恩地孝四郎、長谷川利行、松本竣介などによる大正期から昭和初期にかけて描かれた洋画を紹介した「関根正二と近代の洋画」を展示しています。

【展示室B】

展示室Bでは「特集展示:東北が育んだ作家たち」と題して、東北地方にゆかりある作家の作品を展示しています。

見どころは酒井三良の《帰樵》《雨はれ》《そばの秋》《雪暮》(それぞれ1930年)です。三良が1924年に日本美術院の同人に推挙されてから院展の中心作家として活躍し始める時期の、代表作とも呼べるような逸品です。

その他にも、三良が師事した小川芋銭の作品を併せて展示しています。

また、そのそばには斎藤清の版画や、福田豊四郎の日本画を展示しています。

奥側の壁面では、新たな表現を目指した東北地方ゆかりの作家の作品を紹介しています。

吉井忠の描く安達太良山は大胆な色面で構成されています。

また、コンセプチュアル・アートや環境芸術といった同時代の潮流を独自に捉えた村上善男や、具象と抽象の間を往来する表現を試みた田口安男、針生鎮郎が並びます。

その他にも、福島県の前衛芸術をけん引した鎌田正蔵や橋本章の作品を展示しています。

【展示室C】

展示室Cでは「海外の名品選」を展示しています。

ベン・シャーンやアンドリュー・ワイエスといったアメリカのリアリズム絵画をはじめとし、クロード・モネ、カミーユ・ピサロといった印象派の巨匠らによる油彩画、フェルナン・レジェやパブロ・ピカソの版画、ヘンリー・ムーアの彫刻など、当館所蔵の海外作家作品の中から選りすぐりのものを紹介しています。

とりわけ、パブロ・ピカソによる版画の連作『二人の裸婦』(1945~46年)は新古典主義とキュビスムを往来する作家の作風の変遷がうかがえる内容となっています。

【展示室D】

最後の部屋では、当館の所蔵作品の中から、明治の終わりから昭和の初めにかけて隆盛した創作版画運動を担った作家を紹介する「創作版画の世界」を展示しています。

現在出品している前川千帆の『版芸術(合本B)』(1932~33年)所収の版画は、初夏の風物を描いたこれからの季節にぴったりの作品です。

また、その対面では、平塚運一や深沢索一、武藤六郎などのモダンな都会風景を展示しています。

「第Ⅰ期コレクション展」は7月10日(日)までとなっております。

一般・大学生 280円

高校生以下 無料

ぜひお誘いあわせの上、ご来館をお待ちしています。

もののけワークショップを開催しました

5月8日(日)に当館実習室で創作プログラム「もののけワークショップ」を開催しました。講師は画家の香川大介さんです。

今回は親子向けの講座です。香川さんがつくった素焼きのオブジェに絵付けをし、自分だけの“もののけ”をつくります。

まずは、オブジェを選びます。

ひとつとして同じ形のない約30体のオブジェから、自分のお気に入りを選ぶのは楽しい時間です。

選んだら、絵付けの開始です。

「制作時は、集中しないで周りと話しながら、なるべく考えずに手を動かしてほしい」「みなさんに話しかけます、なんならひとりで勝手にラジオになっています」と、香川さん。

考えないで手を動かすという作品づくりに、子どもたちはすいすいと手を動かし、色を付けていきました。大人も筆を動かし始めると夢中モードに。香川さんと話しながらも制作の手は止めず、親子でそれぞれの表現を楽しんでいました。

最後にみなさんと出来上がった作品を鑑賞しました。

“もののけ”集合!

自分だけの“もののけ”が出来上がりました。

素敵なコメントをいただきました。

・ぬるのがたのしかった!

・0から何かを考えるのは難しいと思いますが、今回のような素材をもとにつくり上げていくのは取り組みやすく刺激的でした!

・親子それぞれ作るのが新鮮でした。自分で作るのも楽しいものですね。

・普段できないことを体験し、まわりのみんなの作品に触れ、ますます表現に興味がでたと思います。

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。そして、楽しい時間を提供してくださった香川さん、本当にありがとうございました!

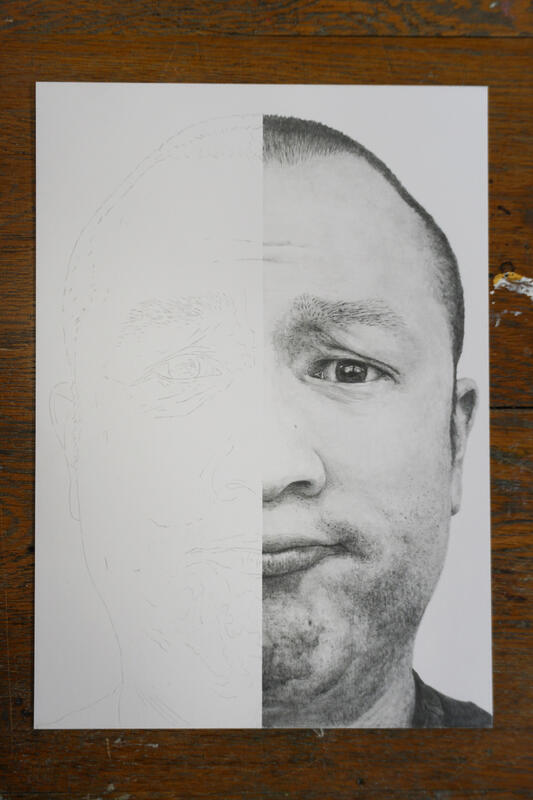

創作プログラム「写真のような鉛筆デッサン」を開催しました

4月16日土曜日、当館実習室で創作プログラム「写真のような鉛筆デッサン-自画像を描く-」を開催しました。講師は当館学芸員の大北です。

今回の講座では、形を取ることを省くために写真をトレースして描きます。

形のくるいが無いことで自分の扱えるトーンの幅を増やすことに集中できます。

使用する画材は鉛筆3種類(3B・HB・2H)と、ねりゴム、綿棒です。

2Hの鉛筆は固いので、芯を長めに出してねかせて使います。綿棒は擦筆の代わりです。

左半分は写真をトレースして輪郭やあたりをつけた状態。

右半分は3種類の鉛筆、ねりゴム、綿棒を使って描きました。

まずは、白黒コピーした写真の裏面に、鉛筆の芯の粉末をティッシュペーパーですりこみ、トレースするための準備をします。

次に、色ペンを持ってトレース開始。

目や鼻などの輪郭や明暗が分かれているところをなぞってあたりをつけます。

トレースが終わると、鉛筆で色を入れていきます。固さの違う3種類を使い分けます。

一番暗い色を最初に置くのがポイントで、それを基準にすれば間のトーンをつくりやすくなります。

午前はここで終了。

午後は、立体感を出すべく、ひたすら描きます。受講者の方それぞれ描き方が違うので、その特徴を活かして、個別にアドバイスをしていきます。

苦しい修行のようなデッサンですが、みなさん根気強く取り組み、終盤はそれぞれが何かをつかみ、鉛筆さばきが軽やかになっていきました。

もっと伝えたいことがあったのですが講座終了の時間です。

みなさん扱えるトーンの幅が増えたと思いますので、その感覚を今後の制作に生かしていただければ幸いです。

「今日は楽しかった」「また絵を描く講座を開いてください」「これからもデッサンがんばります!」などのお声をいただきました。嬉しいです。

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

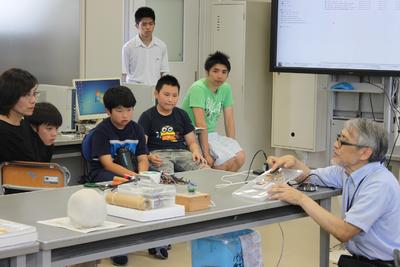

学校連携共同ワークショップ参加校作品展がはじまりました。

当館では、県内の子どもたちを対象とした「学校連携共同ワークショップ」を行っております。今年度は、福島県ゆかりの作家であるアーティストの門馬美喜さん、画家の宮嶋結香さん、当館学芸員を講師として、各学校等でワークショップを開催しました。その成果展である、子どもたちが制作した作品約220点を一堂に会する展覧会が2月8日からはじまりました。

門馬さんのワークショップのテーマは「建築廃材で小さなまちをつくろう」です。門馬さんのふるさと相馬市をはじめ、復興に使われたさまざまな形の建築廃材を自由に組み合わせて、ひとりひとりが思い描く、自分が行きたい世界・場所・街を制作しました。廃材の木をそのまま使ったり、のこぎりで切ったり、おもいおもいの街をかたちにしたブックスタンドをつくりました。柿渋で彩色して、味わいある作品に仕上がっています。

福島県立相馬高等学校(美術部)

〈生徒たちの声〉

- 自分の行きたい世界、街、場所をつくることなんてしたことがなかったので、とても新鮮でした。

- 粘土や絵の具などを使用せず木だけの表現のやり方に悩まざるを得ない反面、木がうまく組み合わさった時の達成感を強く感じることができました。

- のこぎりで切ったり、きりで穴をあけたり、くぎを打ったりと普段の生活ではしないことをして、手が痛くなりましたが、とても楽しかったです。

宮嶋さんのワークショップのテーマは、「古紙をつかって絵を描いてみよう」です。紙袋や包装紙、ポスター、チラシなど、一度役目を終えた紙に描きます。破いて描きやすい大きさにして、断面やシワや紙に入っている模様からイメージを膨らませて、描きたい絵を自由に描きます。

二本松市立渋川小学校(4年生) 田村市立要田小学校(5・6年生)

南相馬市立太田小学校(5・6年生) 田村市立大越小学校(6年生)

会津坂下町立坂下中学校(文化部) 須賀川市立小塩江中学校(全校生)

会津若松市立第二中学校(美術部) 郡山市立日和田中学校(美術部)

〈子どもたちの声〉

- 普段使わない紙に、その場で思いついた絵を描いていくと、次の場面が次々にうかんできて、描く手が止まらなくなって、正直悩むと思っていたので、とても楽しくできました。

- 題名は「自然の中にきえた記憶」です。ポスターの絵はそれにぴったりだったので、写真を破って記憶がわれたように使いました。いろいろな記憶があるようにしようと思いました。

- ポスターのジャンプしている女の人を見て、「天使やん」と思ったので、羽をつけました。米袋のぼこぼこを使って犬の毛を再現しました。適当に切った紙からイメージをふくらませるのが楽しかったです。

- 小さい頃、何も考えずに描いた楽しさを思い出すことができた。共同で作品を作ることもできた。

当館学芸員のワークショップのテーマは、「目や鼻や口を描かないで友達の顔を描いてみよう」です。友達の雰囲気や友達から教えてもらった好きな音や物などから想像し、いろいろな画材を使って友達を描きました。

子どもたちは、マチエール(絵肌)作りからこだわりをみせ、作業に没頭する姿が印象的でした。五感を使って友達から感じ取ったことを画面上で表現し、目や鼻はないけれど友達が持っている空気感が伝わる作品をつくりました。紙を貼ったり、ビーズを付けてみたりと、リズミカルな作品に仕上がりました。

福島市教育委員会教育研修課(ふれあい教室)

福島の子どもたちの心豊かな成長を願い、貴重な時間を提供してくださった2名の作家と当事業に協力してくださった多くの方々に深く感謝いたします。

作品をご覧いただいた方から、「賑やかな音楽が流れているイメージ。楽しい!」「子どもたちの元気いっぱいの作品をみて楽しかった」「自由で楽しそうなアウトプットと、その隙間からのぞく現代の子どもたちの鬱屈した感情が見えるところがよかった」など、さまざまな感想をお寄せいただいております。

学校連携共同ワークショップ参加校作品展は2月27日(日)まで展示しています。子どもたちのきらきらした感性、パワーが感じられる作品展となっております。どうぞご覧ください。

場所:当館企画展示室B

観覧料:無料

開館時間:9:30~17:00(最終入館は16:30まで)

休館日:14日(月)、21日(月)、24日(木)

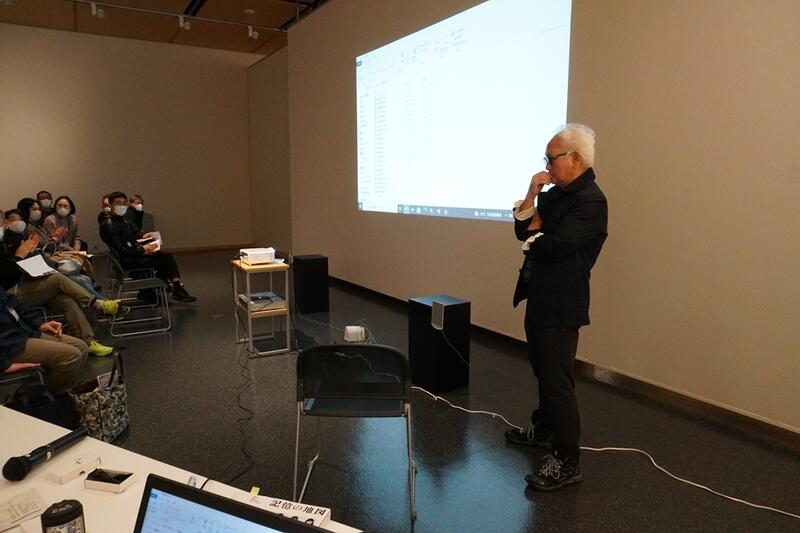

瀬戸語録:「瀬戸正人写真学校 in 福島」第5回報告

写真学校の最終回が、12月26日、雪の中、開催されました。

この日は、1月5日から始まる「成果展」の展示作業がメインでしたが、前回、受講生のみなさんからご要望がでて、急遽、瀬戸さんによるギャラリートークが行われることになりました。

通常の13:30開始の1時間前、12:30に企画展示室入口に集合。

美術館でも慌てて告知をしたので、写真学校の受講生以外の方も来られ、約50名の方とともに、会場をめぐりながら瀬戸さんのお話しを聞きました。

まずは、ギャラリートークの様子を、例によって瀬戸さんの言葉を拾いながらご紹介します。

-----------------

〈Living Room, Tokyo〉

当初から等身大の大きさで展示することを考え、大型カメラで撮っていた。今回の展覧会でそれがようやく叶った。

ここに写し出された外国人たちの見えない背景を、写真だからこそ写せるんじゃないかと思った。見えないものを撮りたい。

記憶が埋め込まれているのが写真の特徴。絵と違って具体的に見える物しか撮れない。でも写っているものを見せたいわけじゃない。それを見た人の眼を見て欲しい。

写真ってなんだろう。

まぼろし。写真はフィクション。でもリアルでないとフィクションにならない。

まぼろしのように見せるためにリアルに撮った。

その人がどんな本を読んでいるのか、本棚の本のタイトルまで全部読めるように撮った。

僕らの人生もまぼろしだという感覚。ひとりひとりの記憶の地図を辿ってみたら幻だった、本当に人生を歩いてきたのか自信が持てない、そんな感覚がある。

〈Picnic〉

最初35mmカメラで撮ろうと思ってお願いしたけれど断られた。ところが、三脚のついた大型カメラを持って、正面から正々堂々と近づくとみんな快く引き受けてくれる。写真の半分以上は交渉力。

聞いてみたら、付き合って平均3か月のカップル。見方によっては儚い風景。

〈Binran〉

檳榔(びんろう)は、南太平洋から中東まである、たばこと同じような嗜好品。しかしこうして販売しているのは台湾だけ。夜道を歩いていると、ネオンに輝くビンラン・スタンドはきれいだった。

デジカメ、5000万画素の中判カメラで撮っている。

カメラは、自分が見ていない、感じていたいものまで写し撮ってしまうもの。

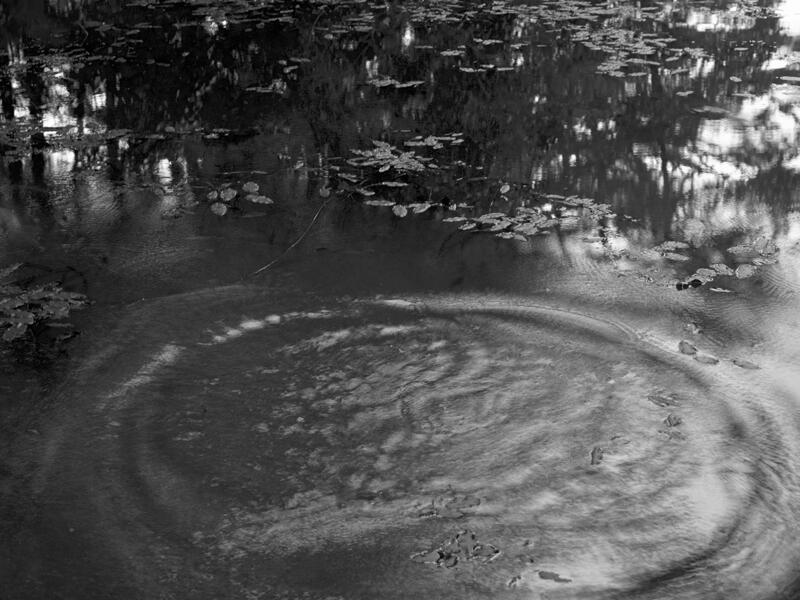

〈Silent Mode 2020〉

モデルはどこも見ていない。視点がない。カメラとつながっていない。僕とこの人の間には断絶がある。

シャッタースピードは5秒。5秒、じっとしてもらう。その間に自分らしさというものが消えていくはずだ、という考え。そのための時間が必要。

その人らしさ、表情はなくなって欲しい。もしかしたら、そこに人間の哀しみ、人生観とかが浮き出て来るんじゃないか。そう写ればいいなぁと期待して撮っている。

〈Fukushima〉

長年東京に住んでいるけれど、震災後、福島いいなぁと、いつの間にかそう思えるようになった。

水の波紋の写真。波紋が写っているだけ。でもここから何かを感じて欲しい。

原発事故がなかったら、こういう気持ちにならなかったかもしれない。こういうものの見方をしなかったかもしれない。

セシウムは見えない。どうやって撮ったいいかわからないけれど、写るはずだという思いがあった。

見えないものを見せたい。その決意をこれらの写真(写真集『Cesium-137Cs-』)で表明したかった。

桃畑の写真。きれいな写真だけど、大げさに言うと、この文明が破綻しつつあるんじゃないかということを写したいと思った。

〈Bangkok, Hanoi〉

父はラオスで終戦を迎えた。メコン川に引き揚げ船が来ると上官に言われたが、負けた日本に帰れないだろうと考え、現地に残る。しかし離脱したということは脱走したということ。名乗り出ることもできず、タイのベトナム人社会に受け入れてもらい、やがて写真館を経営し、家族を持って暮らした。

国王が父の住む町に来た時に、町の他の写真館がみな断った随行カメラマンの仕事を父は引き受けた。その国王の写真で一財産を築くことができた。もしこのお金がなかったら、福島に戻ってこなかったかもしれない。

父から、どんな仕事も断らないことを教わった。そこから重要なつながりが広がっていくかもしれない。そうやって仕事をしてきた。

-----------------

さて、1時間ほどのギャラリートークが終了し、いよいよ成果展の展示作業です。

正面の壁に展覧会の看板と瀬戸さんのステートメントを展示。

両脇に受講生のみなさんの写真を貼ります。複数展示写真がある人は、写真を左右にわけ、なるべくかたまらないように、ばらばらに、まずはマスキングテープで思い思いに壁に留めていきます。

上下も左右も気にすることなく、まずは貼っていく。その後、全体のバランスを見ながら、少しずつ動かして調整していきました。

位置が決まったら、プッシュピンで壁に貼っていきます。

キャプションは付けません。そのかわりそれぞれの番号を写真の下に貼り、誰の写真かわかるようにしました。

テーマもなく、誰の写真かもすぐにはわかりません。

これまでの講座で瀬戸さんのお話しを聞きながら、写真から何かにじみ出て来るもの、そういうものを目指して写真を撮り、選び、あらためて写真に向き合ってきました。写真に写し出されたそれぞれの記憶の片鱗が集まることで、この展覧会全体から、見る方々に伝わるものが何かあるのではないかと思います。

皆さんで記念写真を撮り、瀬戸さんから卒業証書をいただき、この写真学校は終了しました。

瀬戸正人という写真家を知り、瀬戸さんとともに写真について考え、もっと写真が好きになってもらえたのであれば大変嬉しいです。

是非たくさんの方に展示を見ていただき、その喜びを共有していただければと思います。

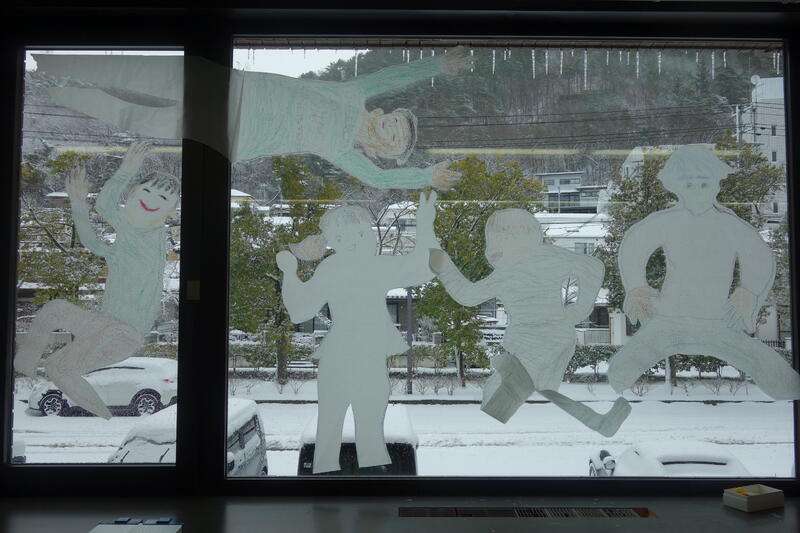

創作プログラム「窓に描くクリスマス」を開催しました

12月18日(土)、当館実習室、庭園にて創作プログラム「窓に描くクリスマス」を開催しました。

講師は南相馬市在住の画家で絵本作家の小原風子さんです。

今回のワークショップは、みんなでフロッタージュした紙を使って、大きな窓をキャンバスにもみの木やクリスマスの風景を描いて、切って、ちぎって、貼って、つくっていきます。

当日の天気は雪。

まずは、フロッタージュの材料になる葉っぱや実などを採りに、美術館の庭園に。さむい!!!

次に、寒さに負けずにあつめた葉っぱや実を、実習室でフロッタージュします。葉っぱの上に半紙を置き、上からクレヨンなどでこすり、かたちをうつし取ります。

実習室の中の凸凹も探して作品にします。

さらに、等身大の自分を窓に飾るべく、大きな和紙を使って、自分で考えたポーズを型取りしてもらいます。そこに自分の顔を描いていきます。

そして、こんにゃくのりで等身大の自分を窓に貼り付けます。

午前中の活動は、ここで終了です。

午後は、窓に貼り付けたもみの木や等身大の自分に、フロッタージュしたものを使っておもいおもいに制作していきます。

風子さんが海から拾って集めてくださった貝も飾りつけました(こどもたちに大人気だった貝は“ナミマガシワ”といい、幸せを呼ぶ貝といわれているそうです)。

窓にむかって夢中で制作しました。

シンプルな大窓が、躍動感あふれるアート作品に変わりました!信夫山をバックに、たのしく遊ぶ冬景色の作品ができあがりました!

最後にみなさんで鑑賞しました。

のびのびと、また集中して活動されていたので、完成後のみなさんのお顔は充実感に満ちていました。「たのしかった!」「またやりたい!」とのお声、ありがとうございました!

すてきな時間をつくってくださった風子さん、ほんとうにありがとうございました!

瀬戸語録:「瀬戸正人写真学校in福島」第4回報告

8月に開校した「瀬戸正人写真学校in福島」もいよいよ大詰めになってきました。12月12日日曜日、第4回が展示室Bで開催されました。

これまで美術館の建物の奥にある美術館講堂で開催してきましたが、12月4日に「瀬戸正人 記憶の地図」展が開催し、企画展示室内の最後の部屋を使って行われました。ここは関連映画の予告編をご紹介したり、この写真学校の事業を展開するためにオープンスペースとした部屋です。展覧会を見終わった方が通るスペースでもあるので、写真学校にご参加でない方も「何やってるんだろう?」とちょっと覗いていただける場所になっています。たくさんの方と共に瀬戸さんの言葉に耳を傾けました。

今回は、これまで3回の講座で瀬戸さんにセレクトしていただいた写真に加え、そこで落とされたけれど敗者復活したい自分推し作品、新たに見てもらいたい自信作を提出することが可能になっていました。いよいよ展示作品を決めます。成果展に向け、みなさん心残りのないように、最後のセレクトの回に臨みました。今回はZoom参加はなく、ほぼ全員美術館に集まりました。コロナも落ち着いており、瀬戸さんと直接お話をしながら、納得して作品を決められて本当によかったです。

今回も、瀬戸さんの言葉を拾いながら、様子をご紹介しましょう。

ーーーーーーーーーーーー

完成している、安定している写真ではなくて、出来上がっていない写真、半端だと見える写真も、注目しなくてはならないものだと思っている。

…出来上がっていない写真に、写真の神様が宿ることがある。

見る人は、写真の中にポイント(中心)を期待する。撮る人もそれを忖度する。でもそれではいけない。驚きがなくなってしまう。驚きを作るためには裏切る。なかなか難しいけれど。

写真はバラバラなんだけれど、撮った人の世界観がしっかりあればそれはそれでいい。

例えば個展で、40枚バラバラの写真が並んでも、世界観が感じれるのであれば、それでいい。ということは、実は写真はどこを撮ってもいいということ。作家としての世界観があるなら、被写体はなんでもいいということ。それがないならテーマを決めなくてはならないけれど、取っ払えるのなら、取っ払った方がいい。もっと自由であっていい。

中心がない、空気を撮っているような写真。その時何が起きているかというと、撮っている人の内面、気持ちが現れでてくる。

盆踊りの空気感を写しているようなもの。花火を写したわけじゃない。櫓を写したわけでもない。お祭りなんだけれど名付けられないような場所を撮っている。重要なテーマです。

〈展示について〉撮影者の名前もタイトルもいらない。脈絡を無くして展示したい。見た人は誰の写真かなんて関係なく、どれがいいかを見てくれればいい、というところまでしたい。

ーーーーーーーーーーーー

ということで、キャプションはなし。各写真の下に、撮影者に対応した番号シールを貼るだけ。

作品は基本的にシャッフルして展示することになりました。瀬戸さんが壁面に写真をレイアウトして下さいます。撮影者順ではありませんし、上下があったり、作品によって感覚を開けたりすることもあるでしょう。

受講生と瀬戸さんの完全コラボレーションということです。

担当としては、わくわく、いや正直ドキドキの方が大きいかも。

何はともあれ、泣いても笑っても26日が最終日です。受講生の皆さんからは、記念写真、卒業証書などいろいろな要望が出ました。名残惜しいですね。

展示は、この企画展示室Bです。

そうそう、受講生のご要望により、当日12:30から瀬戸さんにギャラリートークをしていただくことになりました。ハプニングです。

受講生のみでなく、一般の方もお聞きいただけますので、チケットをお持ちの上展示室入口にお集まりください。

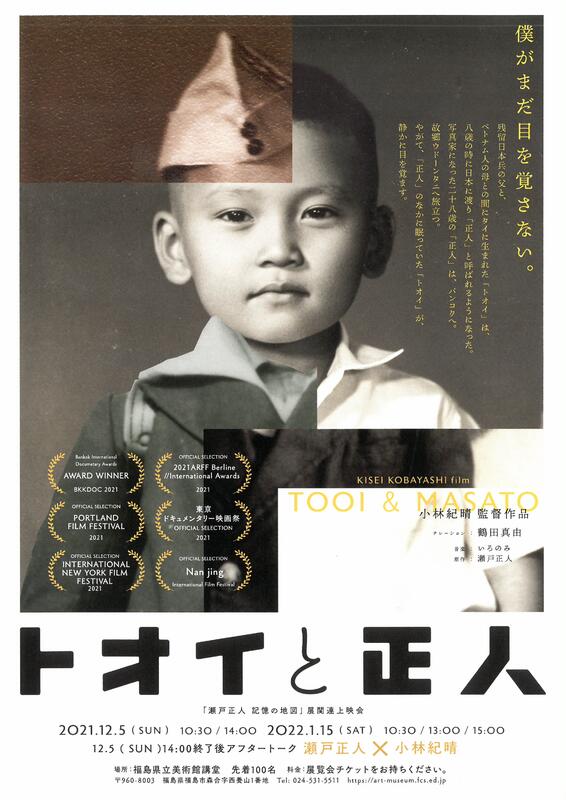

映画「トオイと正人」上映会と、アフタートーク開催しました

12月4日に「瀬戸正人 記憶の地図」展が開幕した翌日、12月5日、小林紀晴監督による映画「トオイと正人」の上映会が開催されました。瀬戸正人さんの自伝的エッセー『トオイと正人』(1999年、第12回新潮学芸賞受賞)を元に制作されたドキュメンタリータッチの映画です。

瀬戸正人さんは、1953年にタイのウドーンタニに生まれました。父は福島県国見町出身の残留日本兵、母はベトナム人。冷戦が激化した1961年、ウドーンタニが大火に見舞われたこともあり、瀬戸さんは父の故郷、福島に家族で移り住みます。父親は、ウドーンタニで経営していた写真館を福島でも開業。瀬戸さんはその後、東京で写真を学びますが、写真館を継ぐことなく写真家として歩み始めました。『トオイと正人』は、そうした瀬戸さんの生い立ちをつづった著作です。

小林さんは、1968年生まれ。1995年のデビュー作『アジアン・ジャパニーズ』以降、写真制作をベースにノンフィクションや小説など多岐にわたる活動をされてきました。「トオイと正人」は映画初監督作品。東京ドキュメンタリー映画祭2021入選、バンコク・インターナショナル・ドキュメンタリー映画祭で新人監督ドキュメンタリー賞を受賞しています。

午後の上映会の後、小林紀晴さん、瀬戸正人さんによるアフタートークを行いました。言葉を拾いながら、その様子をご紹介しましょう。

ーーーーーーーーーーーー

瀬戸:『《バンコク・ハノイ》1982-1987』は、自分が写真家としてやっていこうとした時に、最初にテーマを定めて撮った写真でした。その後、小林さんが『アジアン・ジャパニーズ』という写真集を出されて、こういう若者もいるんだなと、すごく驚きました。

小林:『バンコク・ハノイ』は衝撃を受けた写真集です。あの頃、アジアを撮る写真家はあまりいませんでした。

…最初、瀬戸さんのような写真は俺もとれるよ、くらい自信満々でした。しかし実際現地に行ってみたら、人のエネルギーに圧倒されました。自分では無理だ。一種の敗北感がありました。

瀬戸:自分の写真をどこから始めるか、その立ち位置というのは、後から考えると大事です。僕は作家になりたいというところから出発したけれど、食べていけない。…自分の立ち位置をどこに定めるか、どうテーマを決めるか、考えても思い浮かばない。そこで思いついたのが20年ぶりにタイを訪ねることでした。

瀬戸:写真で記憶を撮ることはできません。写真を撮った瞬間、記録になっていく。でもそれだけでなくて、写真で記録をとりながら、次々と記憶が蓄積されていく。あの旅は、忘れていた少年時代、言葉も含めて記憶が甦るきっかけとなりました。それから写真というものを深く考えるようになったのです。

瀬戸:タイのウドーンタニが大火にあった。その時父がやっていた写真館も全部焼けたのに、何故家族アルバムが残っているかというと、父親が自分の生活の報告という意味で福島にアルバムを10冊くらい送っていたからです。それが残っていました。家族が見て本当に感動しました。よく撮って福島に送ってくれたと。

瀬戸:写真は誰のものか、ということを考えます。100年後、撮った人も撮られた人もいない、カメラも壊れている。写真は、その時に見た人のもの。実は100年後に見たその人のために撮られたのかもしれません。それが写真の本当の意味ではないでしょうか。

小林:最初『トオイと正人』を読んだ時、自然と映像が浮かんできました。より視覚的でした。他の本を読んでこういう経験はありませんでした。メコン川、阿武隈川が自分の中で交錯して、これは映画になると勝手に思い込んだのです。

・・・それから10年くらい経ち、普通のカメラで映像が撮れるようになった。一人で編集もできることがわかってきたので、できるかなと思った。そこで瀬戸さんにお願いしました。自分のお金で撮っています。最初に読んでから20年くらいがたっていました。

小林:今後はやはり写真を中心にやっていきます。写真と映像はやっぱり別もの。

・・・写真は展示で時間軸を変えることができるけれど、映像はそうはいきません。

瀬戸:…父親がタイから日本に帰国する時、戦友たちを訪ねて「恩給ももらえるし、帰ろう」と誘ったけれど「もう勘弁してくれ、もう帰れない」と言われたそうです。子供が4~5人いて、お金もない。仕事もうまくいかなかった。だから帰れなかった人たちがたくさんいました。父親は日本に帰ってきてから、戦友たちに、海外から恩給をもらえるように手続きをしてあげました。帰れなかった人たちが1万数千人いると聞いているけれど、どっちが幸せかわかりません。戦争はいろいろな人の人生を狂わせました。僕がこうして帰ってきたのも幸いですよ。

瀬戸:小林さんと一緒にメコン川に行きました。それは父親の見た風景を見たいと思ったから。日本兵はみんな見ていました。そして、いつ渡ったらいいか、それともここに留まった方がいいのか考えたと思います。

・・・上官に「1ヶ月後に船が上がってきて日本に帰れる。待つ人はここで待ちなさい。」と言われたけれど、父は日本は負けたんだから帰れないと考えた。そういう人たちは離脱するしかありません。でも離脱するということは脱走兵になること。だから戦後、自分から名乗り出てることはなかなかできなかったのです。

・・・川を渡るということは、別世界に行くということ。命懸けだったと思います。

・・・父も、もしベトナム戦争もなく平和だったら、仕事もうまくいっていたし、戻ってこなかったんじゃないか。人が生きる時の判断って、本当に難しいです。

…写真館が嫌で東京に出たけれど、落ち着いたところはポートレート。不思議な巡り合わせです。

小林:瀬戸さんと一緒にウドーンタニに行きましたけれど、瀬戸さんはほとんど写真を撮らない。カメラを出さない。その後、タイなどの写真は発表されていますか。

瀬戸:していません。発表するほどのものではない。同じように帰ってくる度に福島も撮っているけれど発表していません。故郷というのは人に見せるものではないという感じ。自分が見るために撮る。

小林:写真家の8~9割は生まれたところを撮るんじゃないかという気がする。瀬戸さんが発売されているものはバンコク、ハノイ。でも本来だったらウドーンタニのはず。写真家として、一番の核心を空白にしておく。そこをあえて外してくるところが瀬戸さんなんじゃないかと思っています。

ーーーーーーーーーーーー

小林さん、瀬戸さん、興味深いお話しを有難うございました。

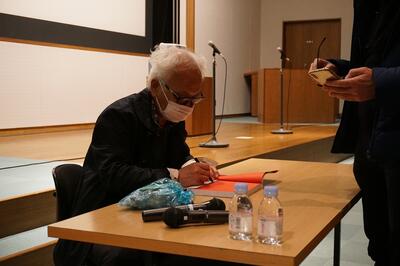

80名ほどのお客様ととともにお話をお聞きした後、瀬戸さんのサイン会となりました。

次回の上映会は1月15日(土)となります。10:30、13:00、15:00の3回上映。

ご覧になれなかった方、是非お出かけください。

観覧は無料ですが、展覧会チケットをお持ちください。

瀬戸語録:「瀬戸正人写真学校 in 福島」第3回報告

瀬戸語録:「瀬戸正人写真学校in福島」第3回報告

「ドラえもん展」最終日を二日後に控えた11月21日(日)、写真学校第3回目が開催されました。チケットを買う長い列を横目に見ながら。

さて回も進むにつれ、セレクトの基準も厳しくなって、選ばれる写真の数がぐっと少なくなりました。今回も講座の中で瀬戸さんの写真論が展開されたので、言葉を拾いながらご紹介していきましょう。

ーーーーーーーーーーーー

中心がない、そういう写真は見過ごされやすい。選択肢の外に置かれやすいのだけど、よく見ると空間、視覚、空気感、大袈裟に言うと自分、その人の世界観が意外と表れる。中心があるとそこに目がいってしまって、中心、ポイントがいいかどうかという議論になりがちだが、中心がない分、作者の考え方、個性が表れやすい。そこを意識して撮れば自分を出しやすい。

紅葉はきれいだけれど、これが写真の大問題なんです。撮らされている私がいるパターン。自分が入る余地がない。圧倒的に向こうの方がきれいだし、すごい力を持っているので、どう対峙したらいいのかということになる。いくら撮っても先が見えない。

どこに行ったらいいのか、何を撮ったらいいのか、そういうことは普通日常的によくあること。・・・歩いているうちに何か見つかる、見つけちゃった。

探していない人のところには現れない。何かないかと探しまわる人のところに現れる。漠然と歩いていても見てないのと一緒。見つけられない。

これ以上寄ると抽象画のようになってしまうけれどまだ具体性が残っている。・・・見る人にいろいろ錯覚させるそのギリギリ。それがいい。

たくさん撮るのはいいけれど、その中から選び出す力がないと撮る力になっていかない。

この写真はオーソドックスで何も主張していないんですが、何かがいる感じがする。中心がないけど、何かがそこにいる。

こういうもの(大きな岩)に神様が宿っているんじゃないかと僕は思っている。何か惹きつけられる。撮りたくなるものですよ。

その効果を狙って撮るとして、もうバレちゃっているから面白くないですよね。・・・こうすればこうなる、頭で計算ができている、それを撮った写真はあまり面白くないです。何故かというと考えちゃっているから、もう出来上がっているから感動がないんです。

パッと見ちゃった風景がある。実は見たときに撮れちゃっている。しかしそれを人に言ってもわからないので写真に撮る。1秒でカメラを握り、2秒後にそっちに向かい、3秒後にさっき見ちゃった風景はこれかなと思ってシャッターを押す。これにはトレーニングとか経験がいるんですが、見ちゃった時に終わっているという感覚。もう撮れちゃっているんです。

(スナップの撮影について)そもそも写真を撮るということ自体が悪意のある行為。写真を撮るという行為の向こうに、人間の何かを暴き出そうという私がいる。それは仕方なくあって写真を撮る。

写真は半分に破いても写真。いくら破いても写真です。写真のかけら。かけらでもよくみたら写真なんですよ。

いい写真は半分にしてもいい写真。

普通、中心のない写真は(コンテストでは)無視される。皆の常識がそこにないから。審査する側がポイントを評価しているから。僕はそうじゃないと思う。もっと広く見てみたい。ポイントのない写真にも可能性があるんじゃないか。・・・自分でそういう写真を50点くらい作って展示をする。全部中心のない写真。そうすればやっと中心が見えてきたと感じるかもしれない。見えない中心が会場に立ち現れる。・・・架空の柱のようなものがそこに現れる。そういう可能性が写真の中にあるんじゃないかと思っている。中心のないものにこそ自分が表れる。

40年前とここ2,3年で、僕の写真は変わってきている。

最初何を撮ったらいいか、何を目指すかわからなかった。どこから始めようか、そう考えた時、生まれたタイ、バンコク、ハノイそして住んでいた家を探しに行こうと思った。自分探しというところから始めて撮ってきた。でも写真家として、作家として勝負していくためには、テーマで見せた方が人に伝わるんじゃないかと考えた。中心のない写真ではダメで中心のテーマを決めてしまう。そして撮る。《リビングルーム》もそう。東京のアパートにいろいろな外国人が来始めた時期で、彼らは部屋にもお国柄を持ち込んでいた。だからドアを開けた途端にその国の匂いがする。それをテーマに据えよう。中心にコンセプトを据えて、中心だけを見せる。そういう手法を随分やってきた。でも最近《セシウム》から、だんだん中心がない写真を撮るようになった。福島の山の中、川を撮っているんだけど福島を撮っているわけではなく、草むらを撮っている。そんな感じ。中心のない写真はこれだって指し示そうかなというのがこれからの僕のテーマなんです。

写真には撮る側、撮られる側、その真ん中にカメラがある。写真ってそれらのあいまいな関係があるから面白い。

自分が撮ったつもりなんだけど、実はいい意味で撮らされたならば素晴らしい。決して撮っている私だけではない。撮られる人、カメラも参加している。自分を主張したい人は主張することもできる。でも自分を消したい人は消すこともできる。

カメラというものがこの世界と自分を繋いでいる。でもそれはすごく曖昧な関係なんだけれど、それを信じないと写真は撮れない。

虚構なんだよ。現実が写っているから現実だろうと思うけど、現実ではない。ペラペラの紙なんですよ。あくまで虚構の世界の中に写真があるの。私が見ちゃったものをカメラは忠実に撮ってくれたということを信じているから写真は成り立っている。

写真は誰のものか。写っている人、撮った人、カメラ?

写真は誰のためにあるかと言ったら、この3者は関係ない。100年後、私もあなたもこの世にいない。カメラも壊れている。残っているのは写真だけ。100年前の写真があったとしてこれは誰のものか。実は誰のものでもない。その時に見た人が感動したらその人のものになるんじゃない?

父親は写真館をやっていたから、僕たち子どもの写真をいっぱい撮っていて、アルバムにしているわけ。そこには50年前の写真がある。撮ってくれてよかったと思う。お父さんは何のために撮ったのかということを考えると、後で皆で見てくれっていうことなんですよ。写真の意味ってそこにある。こんな有難いことはない。50~60年経って今頃それを感じている。そこに写真の時間的なスパンとか意味がある。

写真がわからなければ、音楽も文学もわからないと思う。形が違うだけでみんな繋がっている。やっていることは同じだからわかる、感じられる。

自分の写真の問題は意外とひらめき。ひらめいたものを、今までの経験にのっとってやってみようかなと。でも最後まで辿り着けないなと思えば、その時やめようか、あるいは2~3年おいておこうか、そういう風にして進める道がどこにあるかというのを探すんです。

なんで明日写真を撮りに行くのかというと、まだ見たことのない写真を探すため。どこかに自分もみたことのないものがあるんですよ。それを撮るために行くの。どこにあるんだろう。つきないんです。

ーーーーーーーーーーーー

今回も会場からたくさんの質問が出て、興味深いお話を聞くことができました。

有難うございました。

次回は12月12日。いよいよ成果展に向けて、作品をセレクトします。

展覧会「瀬戸正人 記憶の地図」展が12月4日(土)にオープンします。瀬戸語録と併せて、是非ご覧ください。

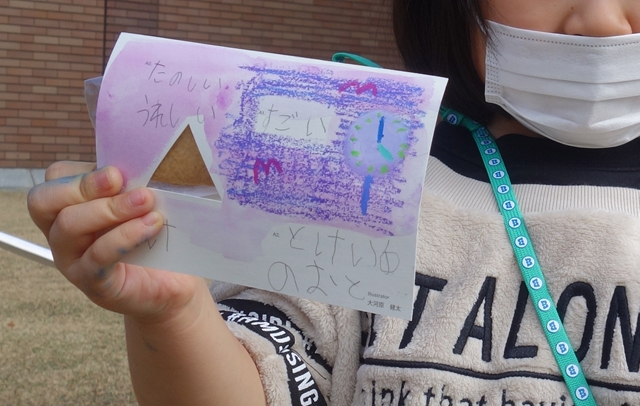

「アートミーツクッキー」開催しました

10月30日(土)、当館庭園&常設展示室にて「アートミーツクッキー」を開催しました!

お天気に恵まれて絶好のイベント日和でした。

「アートとクッキーが出あう」って、どういうこと??? みなさん、はじめは不思議そうに、でも興味津々に参加してくださいました。

まず、ポストカードを購入します。それから、常設展を鑑賞し、ポストカードに書かれている質問の答えを自分の言葉で記入します。庭にいるイラストレーターさんにカードを渡し、答えをもとにオリジナルのイラストを描いてもらいます。最後にポストカードの穴にぴったりはまるクッキーをもらったら完成です!

●▲■●▲■●▲■

今回ご協力いただいたイラストレーターのお三方です!

▲大河原健太さん。

■tomomi takashioさん。

●福田美里さん。

参加者のみなさんと和気あいあいとお話ししながら、一枚一枚ていねいに描いてくださいました。手を抜かない作家魂は、さすがです!

ポストカードの答えと好きな色の「むらさき」から、とってもすてきなオリジナルのイラストになりました!常設展示室で「とけいのおと」がきこえてくるような作品を見つけたようですね。どの作品かしら?

こちらのファミリーは、ポストカードの穴は●でした。みどりの山、ダイナミックですね!

外が暗くなってからは、エントランスホールへ移動。幻想的な雰囲気の中、描いてもらいました。

じっくりと作品を鑑賞して、おうちに帰っても自分だけのイラストとクッキーが楽しめる、とってもおいしいイベントでした!

▲■●▲■●▲■●

ご参加いただいたみなさま、ほぼお休みなしで筆を動かしていたイラストレーターの大河原さん、takashioさん、福田さん、ありがとうございました。優しいお味のほっこりするクッキーをつくってくださったぷてぃpetitさん、ありがとうございました。

また、当日お手伝いいただいた方々、素敵なイベントを企画してくださったFRIDAY SCREENの坂内さん、鈴木さんありがとうございました!

瀬戸語録:「瀬戸正人写真学校 in 福島」第2回報告

8月22日に開校した「瀬戸正人写真学校in福島」は、コロナの感染拡大のため9月19日は中止となり、10月24日に待望の第2回が開催されました。8月は瀬戸さんには東京からリモートでご参加いただきましたが、今回は来福され、初の対面授業となりました。

2か月のブランクが空きましたが、今回も力作揃い。

参加者の皆さんには、事前に一人100枚程度の写真を提出していただき、瀬戸さんにあらかじめその中からセレクトしておいていただきました。講座では、一人ひとりのセレクト写真を見ながら、アドヴァイスや評価のポイントをお聞きしました。

瀬戸さんの言葉を拾い上げながら、3時間にわたった授業の様子をご紹介します。

ーーーーーーーーーーーー

写真は皆さんにとって何なのか。何のために撮っているのか。

何故写真を撮り始めたのか。何故写真が好きになったのか。写真を撮るというのはそこから始まっている。

写真は誰のためにあるのか。

写真は自分のためにあるのだけれど、見る人がいるから成立する。その両面がある。

写真には、撮られるものがあり、撮った人いて、その間にカメラがある。そしてその写真を見る人がいる。この4者が揃ってはじめて写真が成り立つ。

写真を見るというのはどういうことなのか。

きれいな花が写っている。しかし我々はそこを見ているのではない。撮った人の世界観、美学的なこと、人生を含めて、そういうものを感じている。

撮った人からすれば、写真を見られるということは、自分の世界観を覗かれるということ。

写真を撮るとはどういうことだろう。

人にはそれぞれ撮らなくてはならないものがあるからそれを撮る。では撮るべきものはどこにあるのか。それを探しに行かなくてはならない。自分を探すようなもの。そこに自分にとって大事なものがある。自分にとって大事なものを見つけて撮るからこそ、それを見た人は感動する。そうであれば、たとえそこに言葉がなくても、通じなくても、人間として世界観が共有できる。

写真って現実だと思っているかもしれないけれど、現実ではない。フェイク。現実のコピー。現実はどんどん過ぎていく、変わっていく。写真と現実の間にはギャップがある。カメラは嘘をつくことができる。そこの面白さに気づいて欲しい。

しょっちゅう撮っていると、感覚が芽生えたり、発展があったりする。アスリートと同じ。撮る意識を持って頻繁に撮らないと上達しない。

滝とか虹とか最低わかるように撮った方がいい。写真には、何が写っているか、具体性がないといけない。

何もなくてよい。ポイントがない、空っぽ、そこがいい。

あまりにも空っぽだと写真として成立しないが、そのギリギリのところに実は重要なものがある。

写真は何を撮ってもよい。しかし自分にとって撮らなければならないものは強くあって、それを意識したとたんに写真は強くなる。人にインパクトを与えられる。

自分がこれを見たいという感覚をしっかり持てなければ伝わらない。

写真において気持ち悪いというのは誉め言葉。変態というのも誉め言葉。

みんなが見たことのないような写真がいい。どこかで見たことがあるような写真はいらない、ということ。見たこともないようなものは、実はあまりないけれど、全くないかというとそんなことはない。それを探すことが写真を撮ること。

写真を撮る時は、そのままたくさん受け入れて、見せる時は自分の中で処理して切り落としていく。どこまで切り落とせるかが見せる時の勝負。

モノクロとカラーは、人格が違うくらいに違うもの。

一つのシリーズの中でモノクロの隣にカラーが並ぶということはあり得ない。

写真を撮るということは、常に現実と向き合うこと。我々が目にしたものしか写せない。この世界を受け止めるのが写真。そういう哲学を持とうよ。そのまま受け止めるのが写真という装置。小型で性能のいいスキャナーがカメラだと思っている。写真を撮る行為とは、このカメラを持って世界をスキャンすること。

僕には写真の先生が二人いた。森山大道先生は、プリントする時にものすごく手を入れる。だから自分でも再現できない。同じことをしていても毎回微妙に違う。反対に深瀬昌久先生は全く手を入れなかった。そのフィルム、そこに届いた光、感光したものすべてを受け入れた。

手を入れて整えるか、それとも受け入れるか。僕は二人の先生を見ていて、その間を行ったり来たりしている。

写真は教えられない。人生どうやって生きたらいいか、誰も教えられないように、写真も教えられないはず。レンズの使い方、現像の仕方、テクニックは教えられるけれど、何を撮ったらいいのか、本質的なことは教えられない。しかし教えるためにポイント(構図の作り方や定型のようなもの)が必要だと考えられるようになった。花ならこう撮らなければならないというように。だから日本全国皆同じような写真になってしまった。戦後日本の独特のシステムだ。根深い話だが、しかしそれは間違っていると言いたい。個性が出せない。写真はもっと自由なはず。

写真は芸術。では芸術とは何か。

アメリカの進化生物学者・ダイアモンド博士によれば、芸術とは、

1 人間の行為。人間が作ったもの。

2 美しいもの。「美しい」には色々な意味が含まれる。

3 役に立たないもの。

役に立たないほど美しい。

ーーーーーーーーーーー

最後は芸術論で終わりました。もっと自由に解き放たれて、カメラを世界に向けて欲しい。瀬戸さんから受講者へ熱いエールが送られました。

芸術が役立つことを何かと求められる昨今、ここまで言い放っていただき胸がすっきりしました。役には立たないけれど、人が生きていくために必要なもの。芸術は不要不急ではないのです。

次回の写真も楽しみにしています。

芸術鑑賞講座を開催しました

10月9日(土)、当館前館長の早川博明氏による芸術鑑賞講座を開催しました。

今年度3回目となる今回のテーマは「ティツィアーノと《聖愛と俗愛》」。

豊かな色彩で人物を生き生きと描き出す、ヴェネツィア派の巨匠の名画を楽しみました。

《聖母被昇天》《ウルビーノのヴィーナス》など他の傑作も併せて紹介しました。

ティツィアーノは代表作といえるものがいくつもあり、改めて偉大な画家であったことが分かります。

早川さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

次回は12月11日。今年度最後の芸術鑑賞講座です。

「カラヴァッジョと聖マタイ伝連作」をテーマに行います。

※今年度の受講者の募集は、定員に達したため終了しました。

芸術鑑賞講座を開催しました

8月14日(土)、芸術鑑賞講座「名画との対話」を開催しました。

第2回のテーマは、「ジョルジョーネと《ラ・テンペスタ(嵐)》」。

講師は当館前館長の早川博明氏です。

ジョルジョーネは、イタリア盛期ルネサンス時代に活躍したヴェネツィア派の天才画家。

伝染病のため34歳で亡くなっており、ジョルジョーネ作とされる作品はかなり少ないです。

講座では、代表作の《ラ・テンペスタ(嵐)》の他、《自画像》や《三人の哲学者》などの作品をご紹介しました。

今回はコロナウイルス感染症対策のため、会場を講堂に変更して開催しました。

早川さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

次回のテーマは「ティツィアーノと《聖愛と俗愛》」。

開催日は10月9日(土)です。

※今年度の受講者の募集は、定員に達したため終了しました。

創作プログラム「墨であそぶ・墨でえがく」開催しました

8月7日(土)、当館実習室にて創作プログラム「墨であそぶ・墨でえがく」を開催しました!

講師は、いわき市ご出身で美術家の久保木桂子さんです。

今回の講座は子ども達向け。

すずりで墨をする体験をして、墨の柔らかなうすい色、はっきりとした黒い色、にじみや線などを使って、いろいろな描き方を楽しみます。

最後に自分ですった墨で色紙に自由に絵を描いてみましょう!

まずは、墨のすり方から。

すずりの丘の部分に水を少し入れ、墨をたてて持ちやさしくすっていきます。

今回子ども達に準備した墨は「すずか墨」というもので、通常の墨よりもすりやすいものになっています。

墨がある程度すれたら、絵皿にうつします。

今一番濃い墨を梅皿の中央に入れて、水を調整しながら周りの仕切りに濃さの違う墨を作っていきます。

説明が終わったところで実際に墨をすってみます!

すずりと墨を1人1セットずつ準備し、久保木さんの説明を振り返りながら墨をすっていきます。

学校での習字の授業は3年生くらいから始まるそうなので、初めて墨をさわる子もいました。

ある程度の量の墨ができるまで、10分ほどすり続けるため、途中お休みを入れながらみなさん集中して手を動かしていました。

墨の準備ができたら、試し描きです。

おとな向けの時と同じく、雪村周継の《花鳥図屏風》をまねして、線を引く、濃淡をつける、ぼかし、かすれなどを練習します。

なんとなく筆の使い方や墨の感じに慣れてきたら、それぞれ準備してきた下絵や写真を元に試し描き。

久保木さんからのアドバイスをもらいながら、どんな風に描いていくか考えます。

今回は色は入れず、墨だけを使って描くので、濃さの違いを生かして描いていきます。

お昼休憩の前に、開催中の「ミネアポリス美術館展」をみんなでみに行きました。

とっても大きな水墨画が並んでいます。

午前中にまねして描いてもらった雪村の屏風もみてもらいました。

まねしてもらったのは白鷺やツバメがいる一部分を切り抜いたものだったので、全体をみてみると、目がぎょろりとした鯉などもいて驚いている子もいました。

観覧が終わったところで午前中の活動は終了。

お昼休憩をとります。

午後は、いよいよ本番の色紙に描いていきます!

それぞれ準備してきた描きたいものを、自由に描いていきます。

ドリッピングをしたり、墨の濃淡を使い分けて表現したり、みなさんそれぞれ工夫を凝らして描いていました。

最後に名前を入れて、作品が完成!

みんなの作品を並べて鑑賞会をします。

一人ひとり作品について、工夫したところや感想をお話してもらい、久保木さんからもコメントをもらいました。

下描きからどんな風に作品が変わっていったのか、説明してくれた子もいました。

子ども達からは、

・さいしょはうまくできなかったけど、さいごはうまくできてうれしい。

・水とすみの量で、いろいろなことを表せることが分かった。

・むずかしかったけど楽しかった。

・すみをするのが楽しかった。

などと感想をいただきました。

久保木桂子さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

瀬戸語録:「瀬戸正人写真学校 in 福島」第1回報告

瀬戸正人さんは1953年、日本人の父親とベトナム人の母親のもと、タイのウドーンタニ市で生まれました。61年、父の故郷福島県の梁川町に家族で移住し、高校生まで福島で過ごします。上京後写真を学び、今では日本を代表する写真家の一人として国内外で活躍されています。

12月4日から当館で、初期作品から最新作までご紹介する「瀬戸正人 記憶の地図」展が始まります。「瀬戸正人写真学校 in 福島」はその関連事業として、8月22日、40名の参加者を迎えて開校しました。講座は6回連続。最後の作品展示を目指し、それぞれが写真との対話を重ねていきます。

写真学校1日目の様子をご紹介しましょう。

講座では、瀬戸さんが一人ずつ写真を見ながら、いいものをセレクトファイルにピックアップしていきます。そのために、事前に参加者から各々300枚程度の画像をお送りいただいていました。

コロナウィルス感染拡大のため、残念ながら初回から、瀬戸さんは東京からのZoom参加。他にも2名がZoom参加。あとは美術館の講堂に集合し、それぞれの画像をZoomやプロジェクター投影で共有しながら講座を進めていきました。

まずは瀬戸さんと写真との出会いから話が始まりました。

20歳の頃、福島から上京し、写真家・森山大道さんの写真を見て、最初これはどういうことなのかよくわからなかったといいます。というのは、自分が知っていたのは写真館をやっていた父親が撮るポートレートや子供の写真、結婚式の写真。街のゴミまで写す森山さんのストリート写真は、それらとは全く異質の写真だったからです。

瀬戸さんは森山さんに「写真って何ですか?」と聞いたそうです。しかしそこに答えはありません。すべてはそこから始まるのです。「何のために写真を撮るのか」「写真って何なのか」という問いは、「どうやって生きていったらいいのか」と問うのと同じようなもの。誰も答えられません。だから言葉を投げかけ、写真と向き合い、自分の撮りたいものを見出して欲しいのです。見出した時に写真はものすごく面白くなります。この学校でそういうことを体験して欲しい。

この講座への思いをお話しいただきました。

さて、それぞれの写真を見ていきます。

その中で気になる言葉を拾い上げてみましょう。

・写真で撮るべきものは何なのか。撮らなくてはならないものがある。それが何かを見つけること、気づくこと。

・写真の定番、絵はがきのような写真をやっても面白くない。

「風景」にしてはいけない。「私」がなくなってしまう。私が見た風景、私が見た証が必要なのです。

・例えば樹氷。言ってみればお墓なんだよね。・・・そう見えれば、撮る人がそう感じたら、写真は違うものになる。「風景」にしちゃうと、そうならなくなる。

・戦後日本の風景写真は、写真の中に絵画的な構図、立体感、遠近感を持ち込んで、型を作ってしまった。型は教えられるが、しかし写真はそもそも教えられないもの。写真は絵画とは全く違う。

・写真は目に見えないものを写せちゃったりする。

・「風景」にしてしまうと、それがダイナミックな風景であればあるほど、どんどん向こう側の世界になってしまう。撮った自分の眼が消えてしまう。自分に引き付けられない。まずは見た自分の眼がある。

・まず面白いものを発見したら撮る。そしてもう少し広い眼で見て、空気感、光なども考えて撮る。

・失敗したかもしれない。しかしカメラが写してしまったものがある。

・中心はどこにあってもよい。なくてもよい。これを見て撮影した人の眼差しが感じられることが大事。

・この花を通して私のことを見せたい。花ではなく、花を見た私、その眼差しを共有したい。そしてその眼差しに私たちは感動する。

・写真は双方向。撮る人の気持ちと、見た人がそれをどう見るか。自分は撮っているからわかっているけれど、見た人はなんだかよくわからないことがある。

・写真の神様がいるんだよね。

・写真を見る時、重要なものが写っているかいないか。あるかないか。それがすべて。

これがわかれば、写真に必要なもの、必要でないもの、何が重要なのかがわかる。

自分と自分の写真との対話、社会、世の中との対話をする。そうすれば、撮るべきものは何か、撮らなくてもいいものは何かがわかる。

・見る眼を鍛える。

今回は3時間たっぷりやって半分の方の写真しか見ることができませんでした。スタッフ反省です。しかし熱の入った講座でした。次回は全員が参加できるようにスムーズな進行をしてきたいと思います。

最後の展示を目指して楽しくやっていきましょう。

毎回ブログに瀬戸語録をアップしますのでご期待下さい。

見学希望も大歓迎です。お申し出ください。

創作プログラム「水墨画体験」②

◆◆◆2日目◆◆◆

「水墨画体験」2日目は、前日に描いた本紙をパネルにはるところから始まります。

パネルのふちにのりを塗ります。

本紙の裏に刷毛で水をぬり、パネルに本紙をのせてやさしくはりつけていきます。

これでパネルの準備が終わりました。

乾くのを待つ間に、墨をすって準備します。

いよいよ作品を仕上げていきます。

今回は作品によって墨だけでなく、顔彩も使って色を入れていきました。

途中、久保木さんからのアドバイスで、にじみ止めのためにドーサを引く作業なども入れながら、みなさん黙々と創作に取り組んでいました。

最後は作品をイーゼルに並べて講評会。

自分の作品について、どのように描いたのか、工夫した点や難しかった点などについて、一人ひとりお話していただきました。

久保木さんからも、それぞれの作品についてコメントをいただきました。

受講者の方からは、

・おもしろかった。水墨画ははじめてだったが、思った以上に表現できた。

・なかなか思うように描けなかったが、ドーサの使い方など、大変勉強になった。

・1人1人の作風に合わせてきめ細かいアドバイスを先生からいただいて制作できてよかった。

などの感想をいただきました。

久保木桂子さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

創作プログラム「水墨画体験」①

7月31日(土)、8月1日(日)の2日間、当館実習室にて創作プログラム「水墨画体験」を開催しました。

講師はいわき市ご出身の美術家、久保木桂子さんです。

今回の講座では、硯で墨をすることからはじめて、墨の濃淡やにじみ、ぼかし、かすれや、はっきりとした線、溜まり、日本画の絵の具を併用して色彩を加えた具墨(ぐずみ)など様々な表現方法を体験します。

その後、各自が準備したスケッチや下絵をもとに、F4号サイズの水墨画、または色彩を用いた墨彩画を各々の表現で描いていくという流れでした。

◆◆◆1日目◆◆◆

まずはパネルの下準備から。

パネルのふちの部分にのり打ちをしていきます。

のりを乾かしている間に、墨の準備へ。

久保木さんが墨の持ち方やすりかたを丁寧に教えてくださいました。

膠を硯に1さじ分のせて、優しく墨をすっていきます。

説明が終わったところで、一人一つずつ硯と墨を持って机に移動し、墨をすっていきます。

みなさん集中して取り組んでいます。

ある程度すったところで、墨は絵皿へ移動。

硯は傷んでしまわぬよう、すぐに水で洗います。

梅皿の中央に濃い墨を置き、水を足しながらさまざまな濃さの墨を周りの仕切りにつくっていきます。

墨ができたら試し描きです。

現在「ミネアポリス美術館展」で展示されている雪村周継の《花鳥図屏風》を参考にしながら、筆の動かし方や濃淡のつけかたなどを試していきます。

だいたい筆と墨の感じに慣れてきたところで、それぞれ自分が持ってきた下書きを元に、どのように描いていくか考えていきます。

愛猫の写真や風景写真を持ってきた方や、モチーフとなる花やスケッチを持参した方などがいらっしゃいました。

どのように描き進めていくか久保木さんと相談しながら、下書き用の和紙に描いていきます。

早く進んだ方は、本紙に描いていきます。

最後ににじみ止めのためのドーサ引きと、裏打ちの作業をして、1日目は終了しました。

「アートなおはなしかい」開催しました!

7月24日(土)、おとなりの図書館さんと一緒に「アートなおはなしかい」を開催しました。

まずは図書館での絵本のよみきかせ。

ストレッチで体をほぐした後、紹介されたのは『まいごのたまご』(作:アレックス・ラティマー / 訳:聞かせ屋。けいたろう)です。

どこかの巣からころがり落ちてしまった、恐竜のまいごのたまごが、お母さんをさがすおはなしです。

2冊目は、『びじゅつかんへいこう』(文:スーザン・ベルデ /絵:ピーター・レイノルズ/訳:なかがわちひろ)。

美術館ってどんなところなんだろう?どんな風に楽しめるのかな?

そんなことを考えさせてくれる絵本でした。

次はとなりの美術館へ。

最初にみたのは大きな屏風。

まずは、何が描かれているのか、みんなで絵全体を見てみます。

木や葉っぱ、花、池などが描かれています。

絵の中に巣があることに気づいてくれた子がいました。

どんな生き物の巣なのでしょうか?

絵の中には他に生き物が描かれていないため、何の巣なのかは分かりません。

この絵は、勝田蕉琴作《安らかなる鳥の巣》。

描かれたのは今からちょうど100年前の1921年です。

みんなだったら、この鳥の巣からどんな鳥が生まれると思うかな?

大きいかな?小さいかな?羽の色は?それぞれ心の中で想像します。

巣が出てくる絵だったので、図書館さんから『ふしぎな鳥の巣』(作・絵:鈴木まもる)という本を紹介してもらいました。

さまざまな鳥が作る巣を、緻密な絵とともに紹介している本です。

ヒナを守るために入口が分からないようになっている巣や、アパートのように複数の鳥が住む巣など…。

一見巣には見えないものもあり、とても面白い本でした。

次にみたのは、クロード・モネ作《ジヴェルニーの草原》。

描かれた季節はいつ頃か?時間は何時ころか?など、絵から想像しながらみていきます。

この絵にも描かれている「積みわら」が描かれた3点の作品画像を見ながら、それぞれが描かれた時間帯についてみんなで予想しました。

季節や時間よって移り変わる光を描こうとしたモネ。

そのモネの生涯をやさしいイラストとともに知ることができる、

『ぼくはクロード・モネ』(作:林綾野 / 絵:たんふるたん)という絵本を紹介してもらいました。

次の作品に進む前に、よみきかせしてもらったのは『アヒルかも!ウサギかも!』

(作: エイミー・クラウス・ローゼンタール トム・リヒテンヘルド/ 訳: せきね みつひろ)。

一枚の同じ絵でも見方によって、アヒルにもウサギにも感じられます。

自分には何に見えるか…?そんなことを考えながら楽しめる絵本です。

次に紹介したのは、不思議な生き物が描かれた絵。

この生き物は何に見えるかな?

ほとんどの子が、「亀に見える」と答えてくれました。

何匹いるかな?指差ししながら数えてみます。

この作品は桂ゆき作《親亀の背中に子亀をのせて》。

作品をみている途中、「何か貼ってあるように見える」「デコボコしてる」

ということに気づいてくれた子がいました。

この作品は板の上にくしゃくしゃにした紙が貼り付けてあり、コラージュという技法で作られています。

最後に、絵のモチーフにもなっている亀について詳しく知ることができる『こうら』(文:内田 至 / 絵:金尾 恵子)という本を紹介してもらいました。

亀は、実は恐竜の時代から固い”こうら”で身を守ってきました。

危険が迫るとこうらを膨らませるパンケーキガメなど、

さまざまな種類の亀とこうらの機能について、緻密な絵とともに知ることができる本でした。

作品をみた後は工作の時間!

図書館さんに戻って画用紙を使った工作をしました。

今回は、《安らかなる鳥の巣》の作品から、「ゆらゆらうごく鳥をつくろう」というテーマで作りました。

作品の中には鳥が出てきませんでしたが、どんな鳥が生まれるのか想像しながら作っていきます。

大小さまざまな大きさに切った丸い画用紙を組み合わせて、好きな色や模様の羽やくちばしを付けていきます。

最後に目を描いて完成!

リボンを付けたり、羽の模様を描いたり、尾羽を付けてみたりと、みんなそれぞれ工夫をこらして作ってくれました。

ご参加いただいたみなさま、図書館スタッフのみなさま、ありがとうございました!

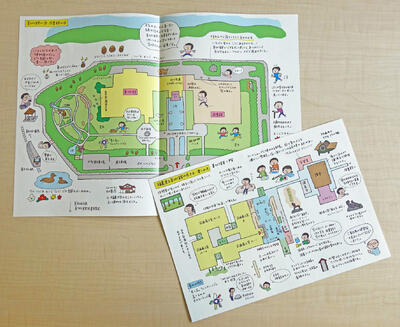

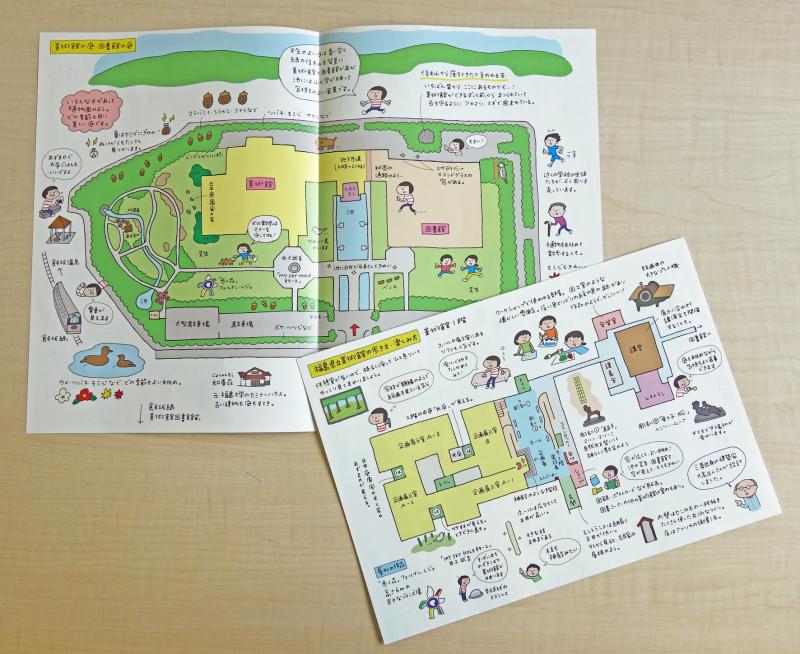

創作プログラム「おさんぽ美術館―マップをつくろう」開催しました

6月20日(日)、創作プログラム「おさんぽ美術館―マップをつくろう」開催しました。

イラストレーターの佐藤ジュンコさんが作ってくれたマップ。

今回はこのマップを見ながら美術館の庭やエントランスホールをおさんぽし、気に入った場所や発見したことなどを絵やことばにして小さな紙にかいていきます。

はじめに、美術館スタッフから新しいイラストマップのこと、今日の活動の流れ、注意事項についてお話しました。

その後はマップを手に、自由に美術館をめぐります。

梅雨入りしたばかりで前日は雨。

ですがプログラム当日、幸い雨は降らず、曇り空だったので予定通り屋外で活動することができました。

ちょうどアジサイがきれいに咲いていました。

みなさん花の形をじっくり見ながら、丁寧に描いていました。

他にも梅の木になった実や、かわいらしい形の葉っぱ、青々とした竹など、色々なものを発見していました。

ひととおり庭をめぐると、館内へ。

エントランスホールにある彫刻作品を見ながら描いたり…

建物の大きな窓などを気に入って描いている子もいました。

実習室に戻って色塗り。

色鉛筆やクーピー、ポスカやペンなどを使って色を塗っていきます。

みんな集中して描いていたので、描く時間を少し延長。

たくさんお気に入りを見つけてくれて、10枚くらい描いている子もいました。

最後に、大きなマップの前で発表会。

描いた絵について、何を見つけたのか?どんなところが気に入ったのか?などを紹介してもらいました。

発表が終わると、見つけた場所に貼り付けていきます。

(描いてもらった作品全部は貼りきれなかったので、特に気に入っているものを選んでもらいました。)

大きなマップが子ども達のお気に入りで埋められていきました。

みなさんそれぞれいろんな場所でお気に入りを見つけて描いてくれました。

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

完成したマップは、エントランスホールで7月4日(日)まで展示しています。

ご来館の際にはぜひご覧ください。

庭園は、季節ごとに異なる種類の花が咲いていたり、さまざまな鳥や虫もいて色々な発見ができる場所です。

美術館に展示されている作品ももちろんですが、美術館の建物や庭も楽しんでいただけるといいなと思います。

当館にいらした際にはぜひイラストマップを手に、お気に入りの場所を見つけてみてください。

芸術鑑賞講座を開催しました

6月12日(土)、当館講義室にて「芸術鑑賞講座―名画との対話」を開催しました。

この講座では、西洋美術史を彩る巨匠たちの美しい名画に秘められた絵画表現の意味と魅力を読み解いていきます。

全部で4回開催する講座の第1回目のテーマは、「レオナルド・ダ・ヴィンチと《モナ・リザ》」。

複雑な表情で、多くの人々を魅了するこの作品は、レオナルドが亡くなるまで手元に置いていました。

今回の講座では、《岩窟の聖母》や《最後の晩餐》など他の作品についても触れながら紹介しました。

次回のテーマは「ジョルジョーネと《ラ・テンペスタ(嵐)》」。

開催日は8月14日(土)です。

※今年度の受講者の募集は、定員に達したため終了しました。

創作プログラム「木っ端でカタチをつくろう」開催しました!

6月6日(日)、創作プログラム「木っ端でカタチをつくろう」開催しました!

美術館再開後、初となったワークショップ。

宮城県在住の彫刻家、佐野美里さんが講師です。

今回は広い空間ということで、当館エントランスホールを会場にしました。

1人1つ円形のシートで制作するのは、コロナウイルス感染症対策のための佐野さんのアイデアです。

自己紹介のあと、まずは、佐野さんが作った作品をみんなで囲んでじっくりみます。

佐野さんが「何に見える?」と聞くと、「猫っぽい」「犬!」などと子ども達から声があがります。

「どういう風に見えてもいいんだよ。作品の見方は自由。思ったことを大切にしてね。」と佐野さん。

次はとなりに置かれた作品をみてみよう。

美術館に所蔵している笹戸千津子さん作《彫刻家》(1988年作、ブロンズ)。

いつもはさわれない美術館の作品ですが、今日は特別。

きれいに洗った手でみんなでやさしくさわります。

実物大の頭像は、師匠である佐藤忠良さんをモデルにしています。

佐野さんが「どんな感じがする?」と聞くと、

「ひんやりしてる」「つめたい」などと子ども達から感想がありました。

「これは金属で作られているんだよ。」

中央にあるマリノ・マリーニの《騎手》を示しながら、「この大きな作品もそうだよ」と説明してくれました。

今度は佐野さんの木彫をさわってみます。

「さわり心地はどうかな?」

「デコボコしてる!」「ザラザラ」などと子ども達から声があがりました。

今回のワークショップでは、佐野さんが木彫を作った後に出た木っ端を使います。

持ってきてくれた3作品。

それぞれ表情があり、とっても愛らしいです。

佐野さんが作品に使っている木は”クスノキ”という名前の木であること。

東北にはほとんどなく、あたたかい地域で育つこと。

「神様の木」とも言われていることなどをお話してくれました。

「みんなは『となりのトトロ』って見たことあるかな?トトロが住んでいた木がクスノキだよ」

クスノキを作品に使っていますが、作品を作る中でどうしても木片や木っ端がたくさん出ます。

今回はみんなにこの木っ端と木片を使って作品を作ってもらいます。

大切な木の一部を使って、みんなで作品に生まれ変わらせます。

早速制作へ。

まずは並べられた大きな木片の中から、1つ気に入ったものを選びます。

次に、1人1つずつ準備されたトレーにカラフルに着色された木っ端を入れてきます。

(木っ端は佐野さんが制作で出た木っ端の中から、大きめのものを選んで絵具で着色してきてくれました)

赤や青、ピンクや黄色、金色や銀色など、色々な色や形の中から好きなものを選んでいきます。

木片と木っ端を選んだら、円形シートの中でみんな自由に接着していきます。

同じ色の木っ端を集めて貼ったり、大きな目玉を付けたり、木っ端を手で割って形を変えたり…。

途中で木っ端の山から欲しい木っ端を探し、色や大きさにこだわりながらどんどんくっつけていきます。

みんなそれぞれ思い浮かんだ“カタチ”ができてきます。

黙々と制作に取り組んで…完成!

佐野さんに見てもらいます。

それぞれ、何を作ったのか?どんなところにこだわったのか?

など、佐野さんがインタビューしていきます。

最後に大きな佐野さんオリジナルの大きな虫眼鏡で鑑定!

作品をじっくり見ながら「本物」かどうか鑑定していきます。

完成した作品をお互いに見たり、お話を聞いたりしながら、1人1人に拍手をしました。

子ども達の想いやこだわりがつまった“カタチ”が完成しました!

講師を務めてくださった佐野美里さん、アシスタントをしてくださった佐野麻里菜さん、

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

現在開催中の特集展「佐藤玄々の彫刻」では、相馬市生まれの彫刻家佐藤玄々(朝山)の作品を展示しています。

希望された方にはワークショップ終了後、展示室で作品をみてもらいました。

ネコやトカゲ、ウサギやにわとり…など、玄々の作品には生き物をモチーフにしたものが多いです。

みなさんじっくりと1点1点ご覧になっていました。

こちらの展示は6月20日(日)までです。

ぜひご来館ください。

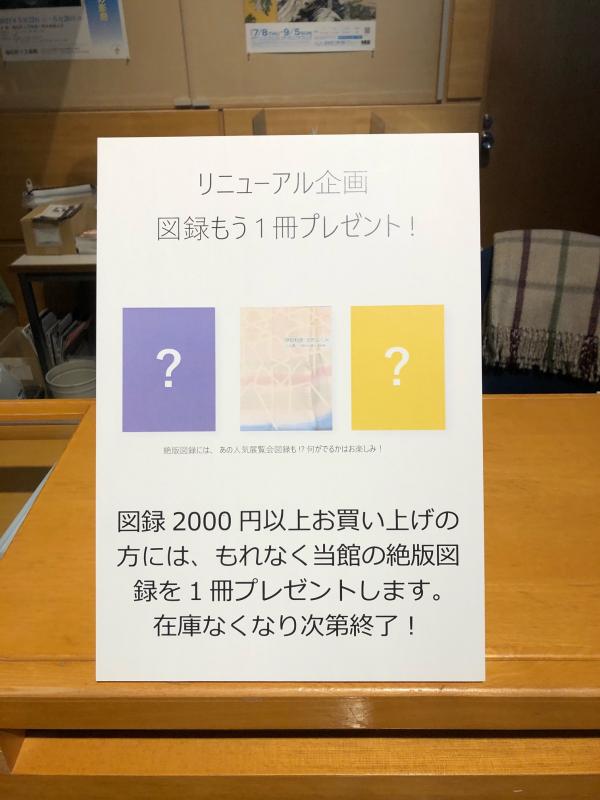

2021年度常設展Ⅰ期はじまりました

当館は、昨年9月から施設の改修工事により休館しておりましたが、工事完了にともない5月22日(土)より再オープンいたしました!

改修工事では、屋根の減災化工事や、企画展示室壁面と企画・常設展示室の床面の全面貼り替え、照明のLED器具への更新が主なものでした。

照明器具の更新により、展示室内の明るさが格段にアップし、作品の見栄えもよりはっきりと鮮明に感じられるようになりました。

再オープン後最初の常設展ということで、第一期では当館コレクションの選りすぐりの名品を展示します。

会期は5月22日(土)~9月5日(日)まで。料金280円でご覧頂けます。(高校生以下無料)

展示の様子をここで少しご紹介します。

【第一室め:日本画の名品】

最初の部屋では、近代日本美術を代表する巨匠や福島ゆかりの日本画家たちによる逸品を展示しています。

掛け軸では、平福百穂、小杉放庵、横山大観、酒井三良など。自然や農村風景を主題にしており、心が和む描写です。

屏風では、勝田蕉琴と福田豊四郎を展示しています。

向かい側の壁では、人物を描いた作品が並びます。

橋本関雪、速水御舟、安田靫彦ら院展で活躍した巨匠の優品や、会津出身の日本画家・猪巻清明の《はさみ将棋》を展示しています。

いずれも完璧な構図と高い完成度で見入ってしまいます。

展示室奥のほうでは、松本榮、大山忠作、室井東志生を出品しました。全員福島出身で、人物画を得意とした画家です。

そのほか福王寺法林、山本丘人の大作や小川芋銭が来県した際に描いた《細道絵日記》の絵巻も展示しています。

*《細道絵日記》は前期展示での出品。後期展示では、酒井三良の《水郷の一日》を出品します。

【第二室め:アメリカの美術、フランス美術の名品】

続く第二室は、当館の海外コレクションの選りすぐり作品がまとめて展示されています。

アメリカ美術では、ジョン・スローンやレジナルド・マーシュの大型作品を久々に出品しました。

また、当館のアメリカ美術コレクションを代表する画家ベン・シャーンとアンドリュー・ワイエスももちろん展示しています。

第五福竜丸事件を主題にしたシャーンの《ラッキードラゴン》、そしてワイエスの作品で特に人気の高い《松ぼっくり男爵》《そよ風》を一度に観覧でき、見応えがあります。

フランス美術のコーナーでは、バルビゾン派のコローや印象派の代表的作家モネとルノワールの作品を展示しています。モネは今回久しぶりの出品です。

また、ゴーゴリの小説にシャガールが挿絵を寄せた版画集《死せる魂》シリーズも一部展示しています。こちらは会期中展示替えを行います。

【第三室め:関根正二と近代の洋画】

三番目の部屋では、白河出身で大正期に活躍した夭折の天才画家・関根正二と、大正~昭和にかけて活動した洋画家たちの作品を展示しています。

関根の作品では、《姉弟》《神の祈り》などコレクションの代表作のほか、今回なんと、新発見のデッサンを特別出品させて頂いております(個人蔵)。